语言,是一个民族传承千年的精神纽带,是社会进步与发展不可或缺的坚实基石。在国家全面推进乡村振兴战略的宏大时代背景下,推广国家通用语言——普通话,已然成为赋能乡村高质量发展的关键举措,它如同一条隐形的脉络,串联起乡村与外界的联系,激活乡村发展的内生动力。7月1日至7月7日,重庆移通学院“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团,怀揣着饱满的青春热忱与沉甸甸的责任担当,深入合川区乡村腹地,以推广普通话为核心抓手,巧妙联动教育、产业、文化、安全等多个维度,开展了一场为期七天的青春实践行动。实践团的每一位成员都在用声音搭建起沟通的桥梁,用实实在在的行动助力乡村振兴,让普通话这颗文明的种子在广袤的乡土大地上绽放出璀璨夺目的光彩。

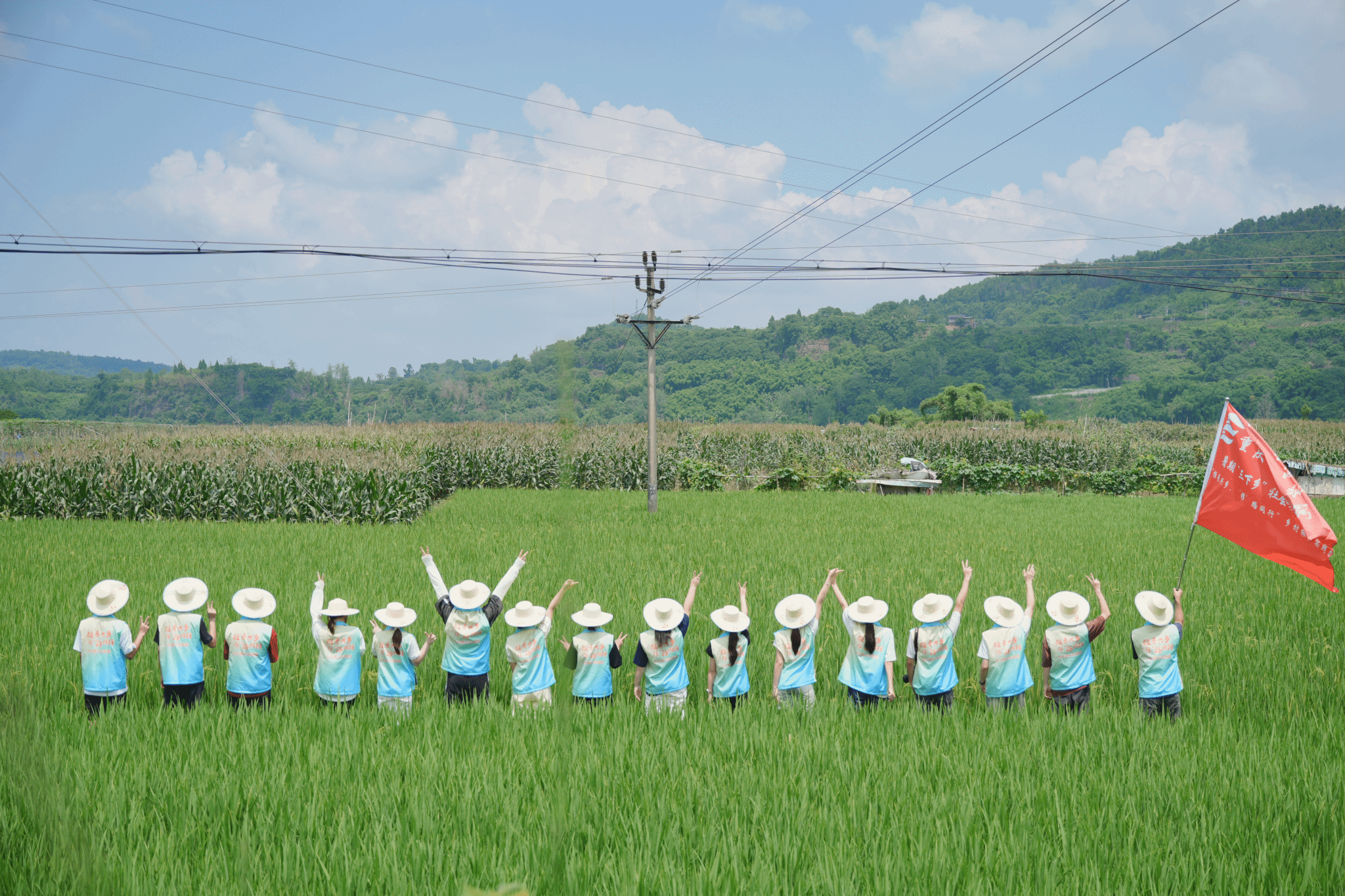

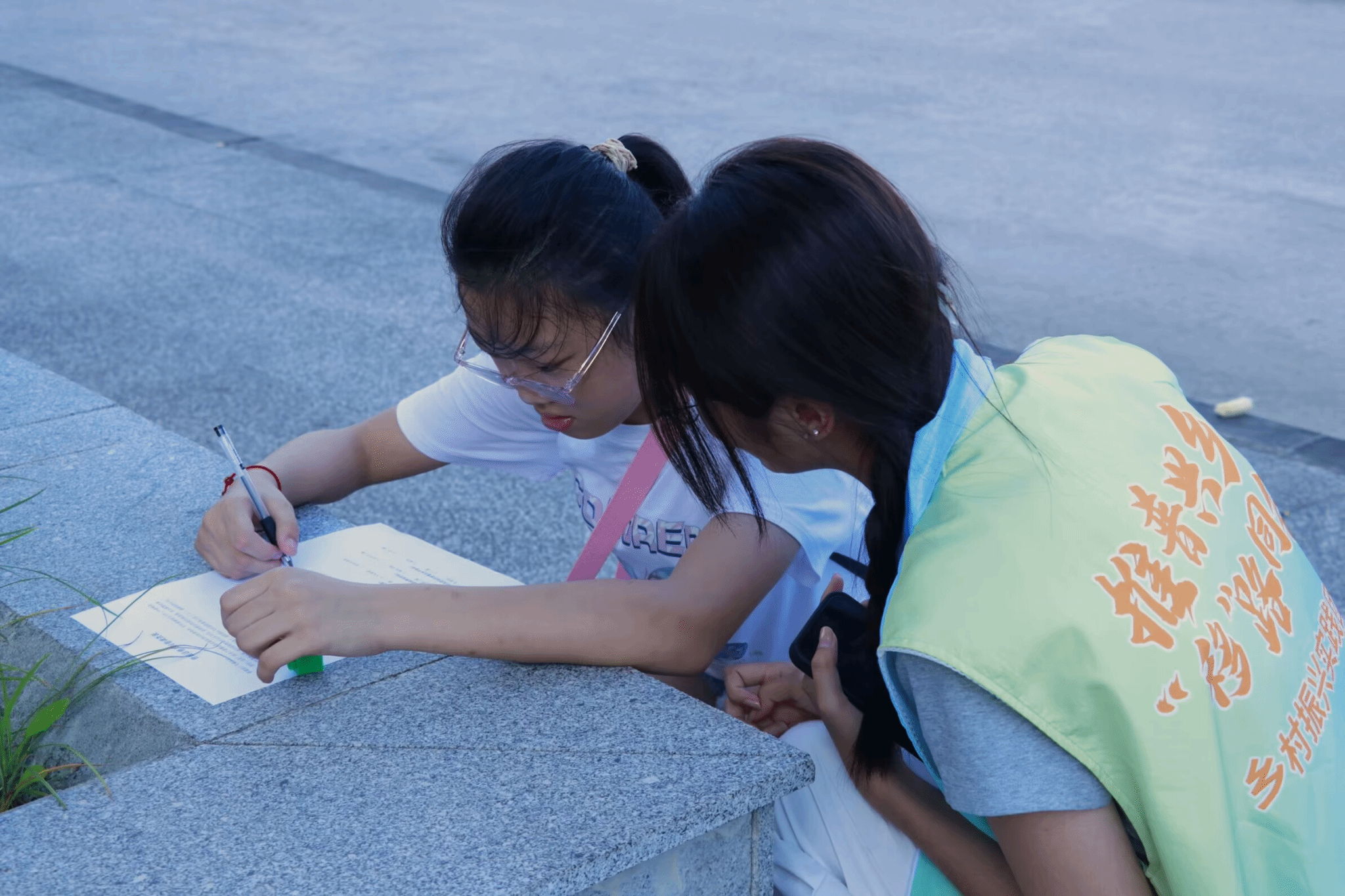

此次实践活动以“推广国家通用语言,赋能乡村文化振兴”为明确宗旨,始终立足乡村的实际需求,精心构建起“调研筑基、教育启智、产业赋能、文化铸魂、安全护航”的立体化实践体系。这一体系并非空中楼阁,而是实践团成员们在深入了解乡村现状后,经过反复研讨与打磨形成的。实践团成员深入钓鱼城社区新时代文明实践站、佛耳村等地,通过问卷走访,摸清乡村语言使用现状;在田间地头亲身体悟,深刻感受语言对产业发展的重要意义;凭借多元丰富的活动,让普通话真正走进乡村的每个角落。

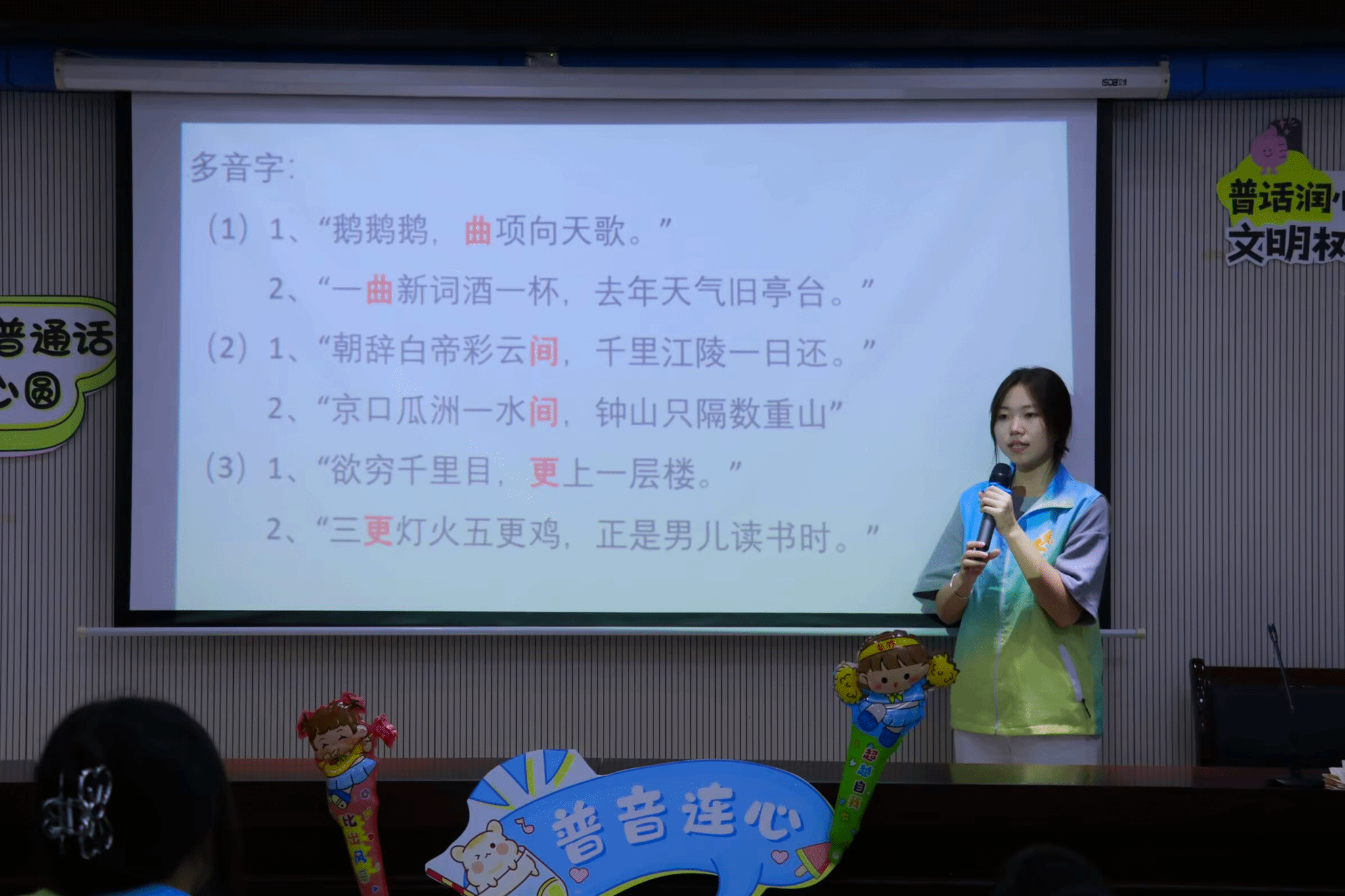

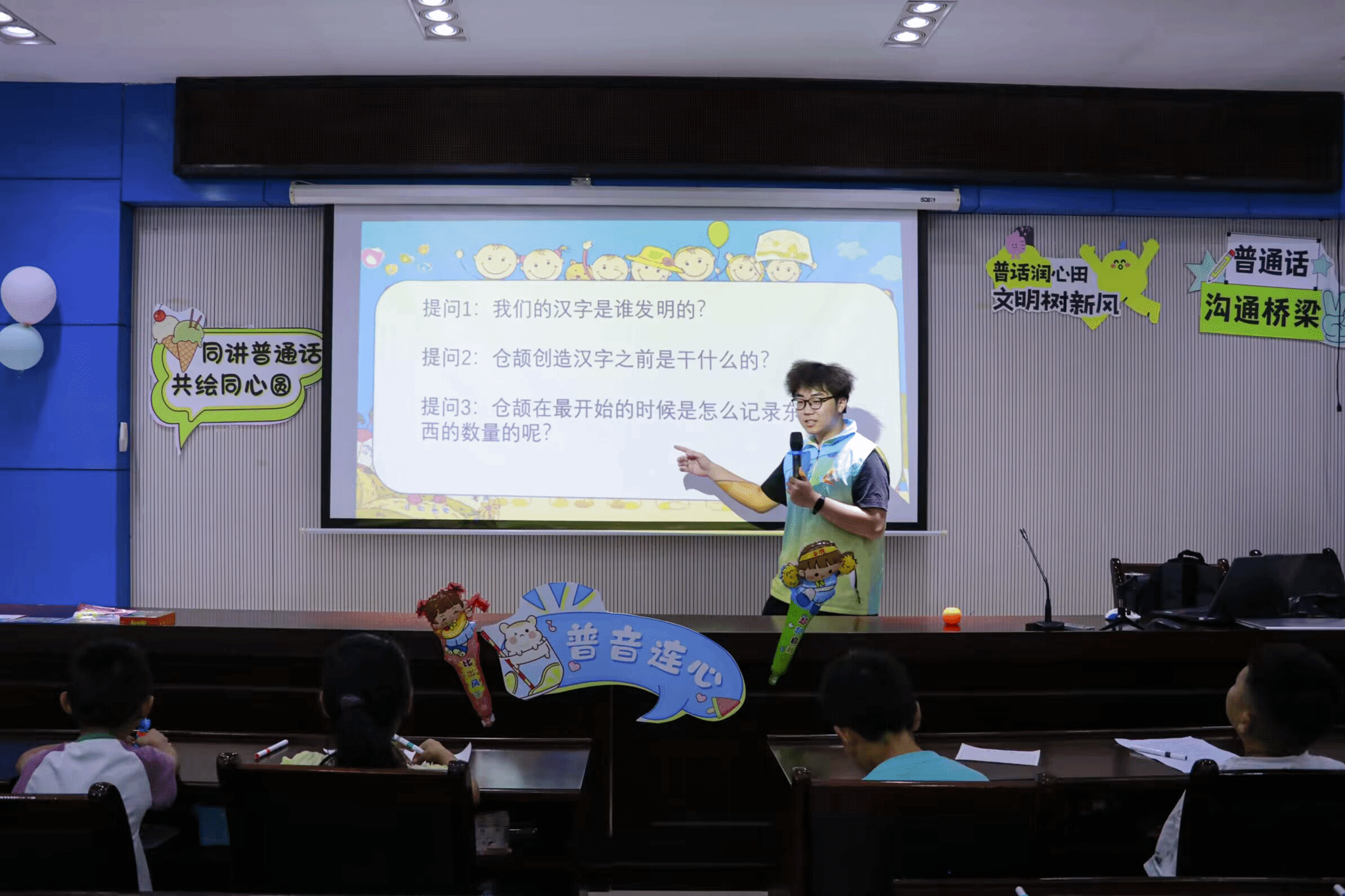

在教育赋能方面,实践团深知青少年是乡村的未来与希望,他们的语言能力直接关系到乡村的长远发展,因此将目光聚焦于青少年群体,精心打造了一系列趣味课堂。这些课堂打破了传统语言学习的枯燥模式,将普通话学习巧妙地融入游戏、演说、艺术创作与文化体验之中,让孩子们在轻松愉悦的氛围中自然而然地接受和学习普通话。从轻松愉快的句子接龙互动,到饱含真情的主题演说表达;从黏土创作中的语言实践,到诗歌朗诵里的韵律熏陶;从象形文字的趣味探秘,到毛笔书法的墨韵传承,让孩子们在欢声笑语中真切感受到了普通话的独特魅力,在浓厚的文化浸润中筑牢了语言根基,让青春的声音与规范的语言共同构筑起乡村教育的崭新图景。

在产业与民生领域,实践团深知普通话不仅仅是一种交流工具,更是推动乡村产业发展、保障民生安全的重要助力,因此将普通话推广与乡村发展需求紧密相连,开展了一系列的工作。实践团深入垂钓基地,调研语言对服务质量的影响;走进蔬菜园,搭建起田间直播间,用标准流利的普通话为农产品开拓更广阔的市场;联合红十字会开展急救知识培训,以双语解说让安全知识深入人心;走进康养院,通过温情互动助力老人跨越语言障碍。在这些实践活动中,普通话已然成为连接产业发展、保障民生安全的重要纽带,为乡村的经济发展和民生改善注入了强大的动力。

活动收官之际,一场精彩纷呈的文艺汇演在乡村的文化广场上隆重举行,这场汇演不仅是对七天实践成果的集中展现,更是一场普通话推广与乡村文化融合的盛宴。歌曲、手势舞、演讲、急救演示等丰富多样的形式,将普通话推广与乡村愿景巧妙融入光影声色之中。 村民们在艺术的熏陶下,脸上洋溢着幸福的笑容,他们深刻体会到国家通用语言对乡村振兴的深远意义 —— 它不仅是日常沟通的工具,更是乡村与世界对话的桥梁,是激活乡村内生动力、推动城乡融合发展的重要力量。

七天的实践虽然短暂,如同白驹过隙,但在乡村大地上播下的语言赋能的种子,却有着顽强的生命力,必将在未来生根发芽、开花结果。重庆移通学院“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团,以青春之力践行使命,用实际行动诠释了当代大学生的责任与担当。实践团让普通话在乡村教育中扎根,为乡村的未来培养了栋梁之材;让普通话在产业发展中发力,为乡村的经济腾飞插上了翅膀;让普通话在文化传承中铸魂,让中华优秀传统文化在乡村得以延续和发扬。这次实践活动为乡村振兴注入了鲜活的语言动能,也让实践团的成员们收获了成长与感动。未来,这份青春担当将持续延伸,如同一条奔腾不息的河流,滋养着乡村的每一寸土地。相信在普通话的助力下,乡村振兴的道路必将越走越宽广,乡土大地必将焕发新的生机与活力,谱写出更加壮丽的华章。

撰稿:“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团

摄图:“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团

编辑:朱红

复审:邵燕丽、陈林

终核:王辉明

(智能工程学院供稿)