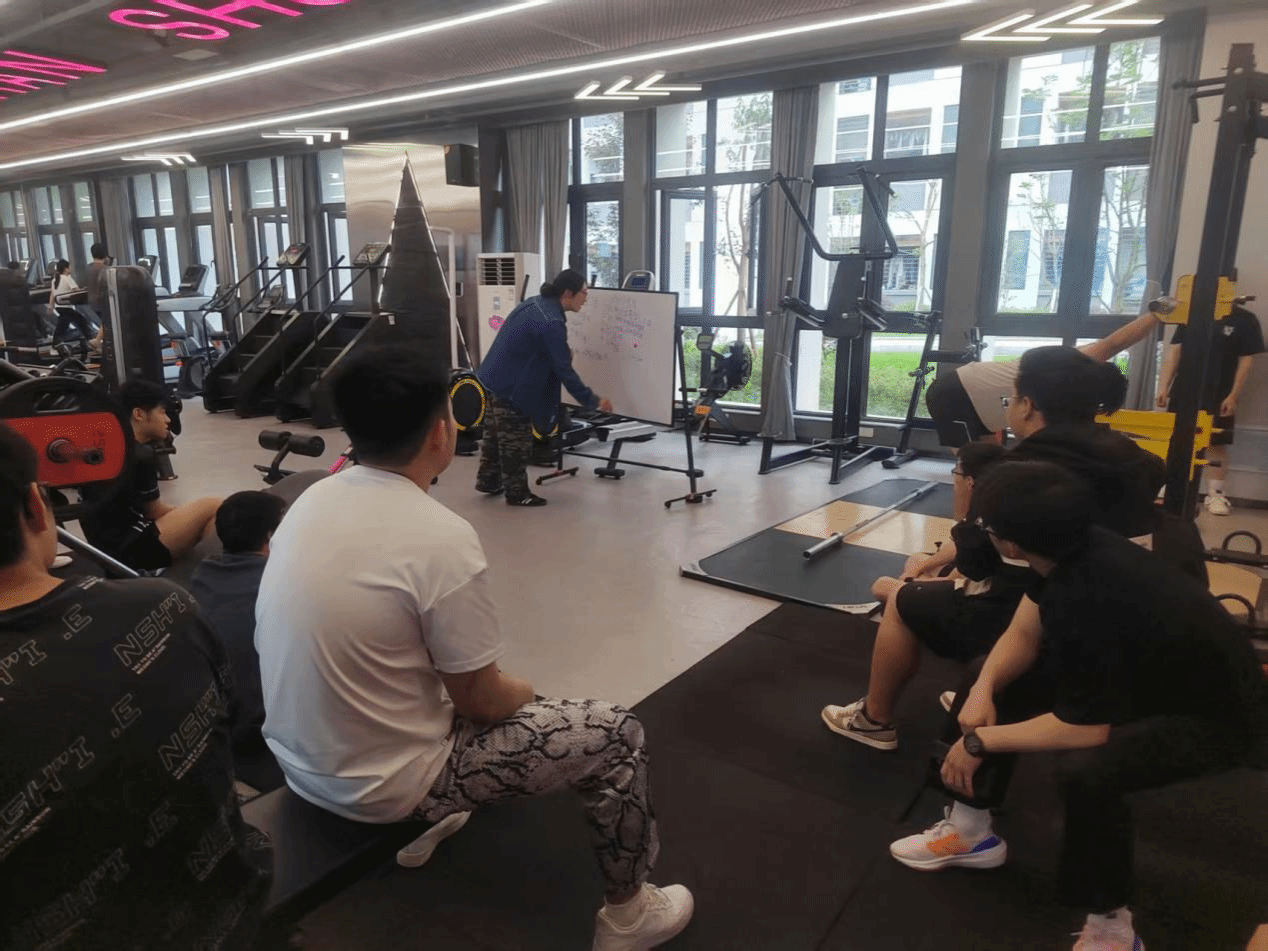

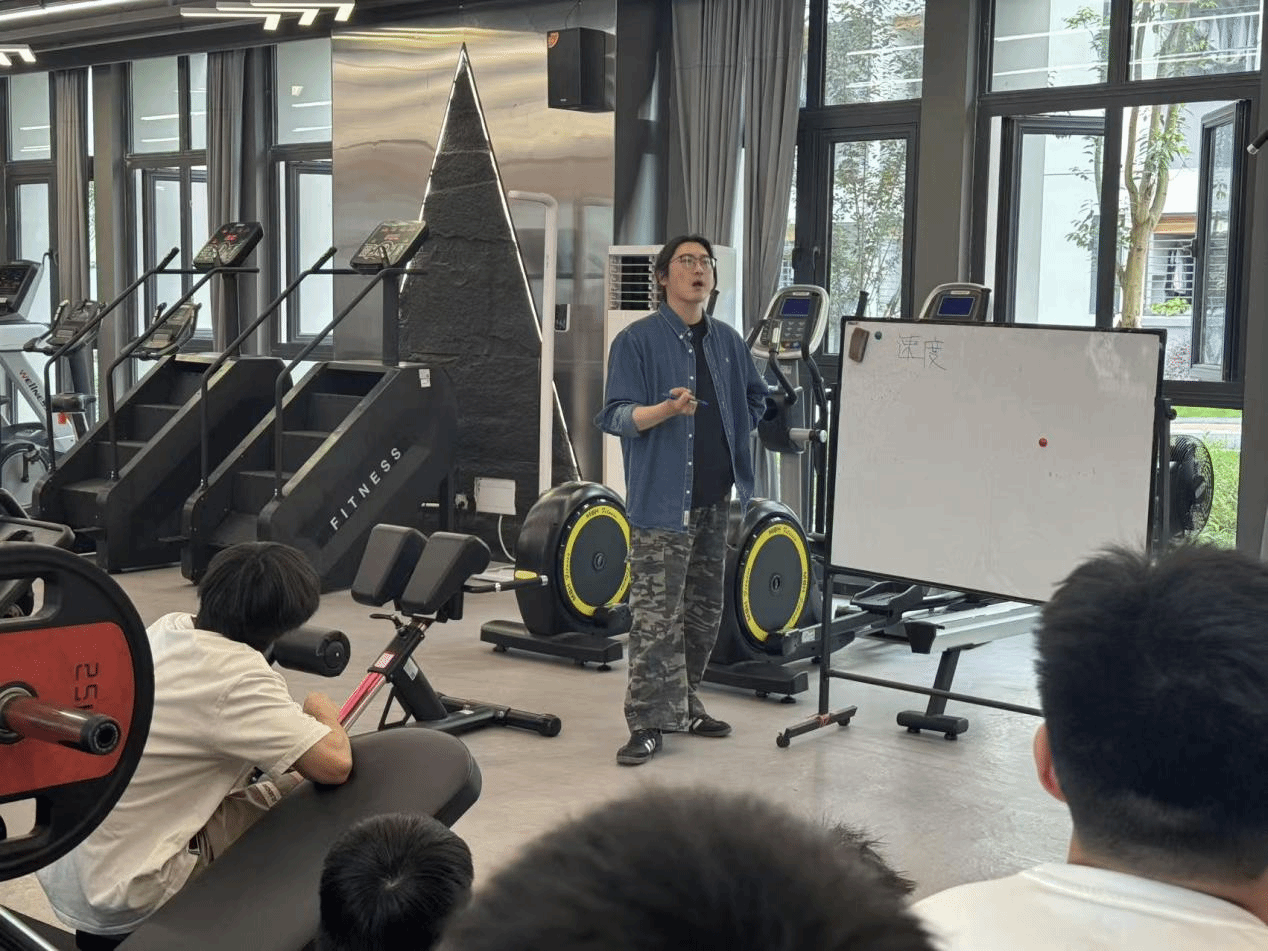

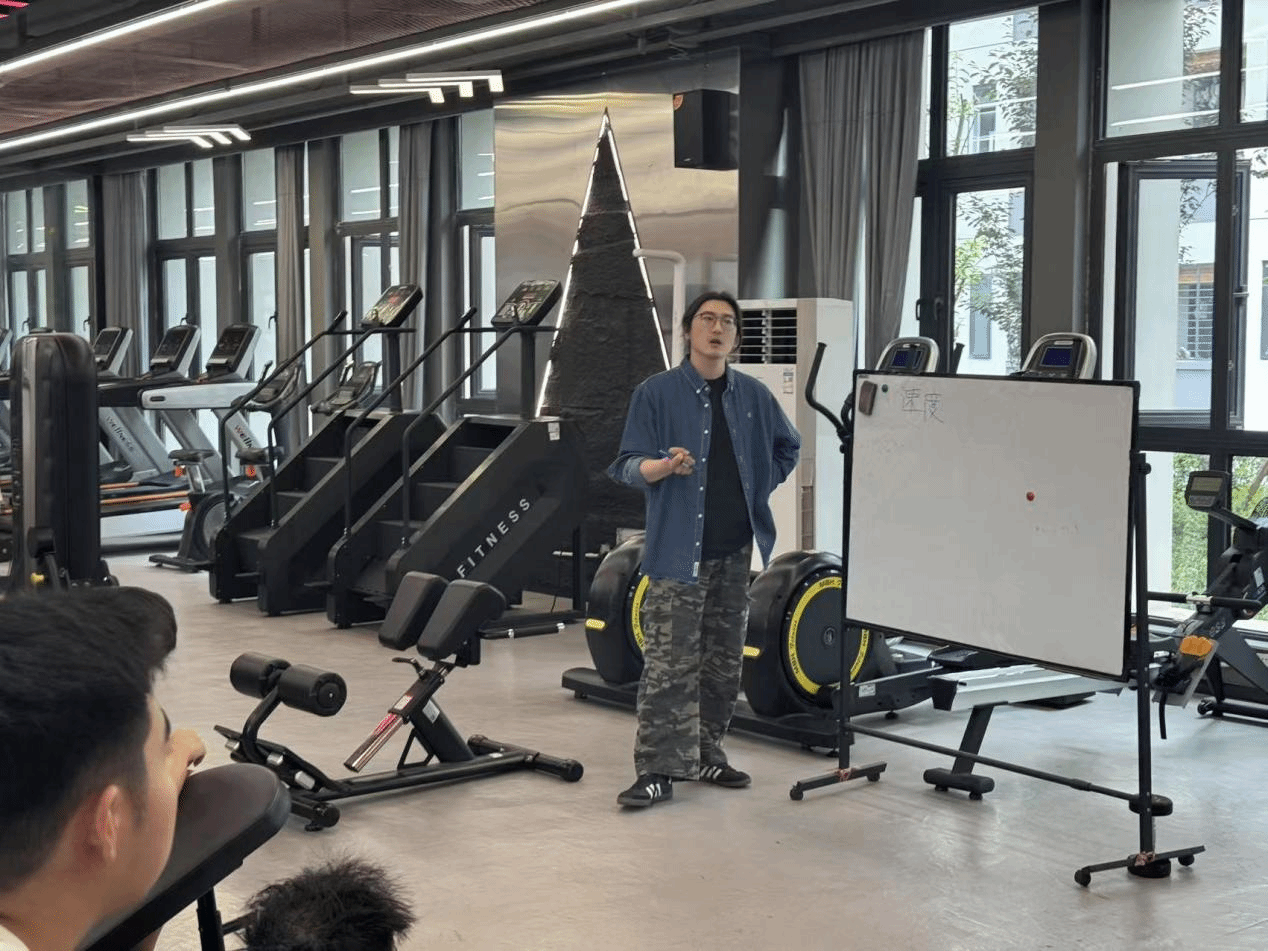

为普及科学运动理念,提升学生运动损伤预防意识,运动康复协会于5月15日下午在丁山书院狮子座健身房举办了速度训练的奥秘——从基础原理到实践应用的专题讲座。竞技体育中心张炜哲老师担任主讲,通过"理论讲解+动作示范+互动答疑"的创新形式,为现场20余名运动爱好者带来了一场理论与实践交融的科普盛宴。

活动背景与意义系统拆解速度训练核心要素

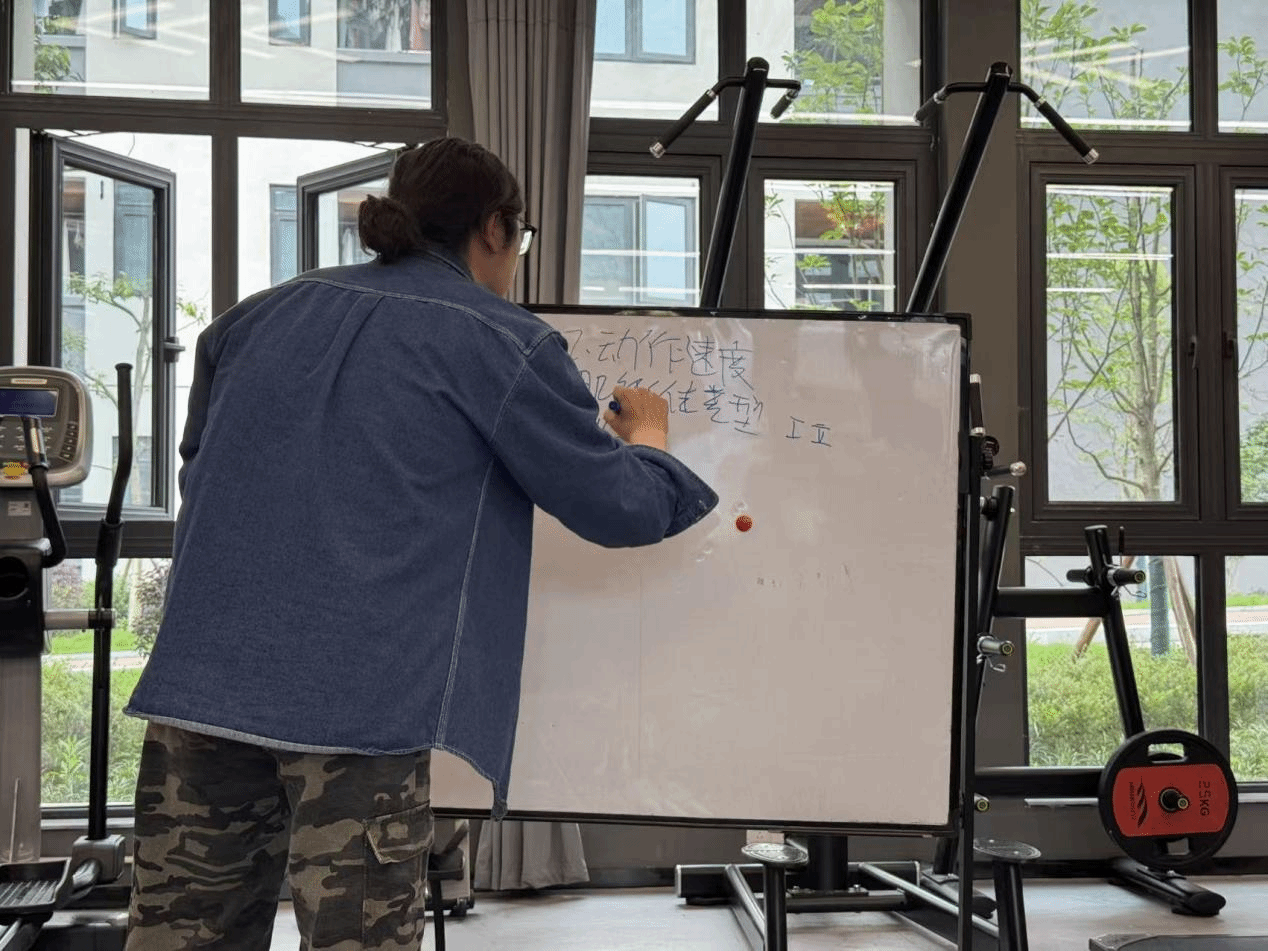

讲座伊始,张炜哲老师通过剖析博尔特百米冲刺的动作,直观呈现了速度训练中“步频、步幅、动作模式”三大黄金要素的协同作用。张老师强调"优秀的爆发力需要建立在正确的动作模式之上",并在现场展示了5组常见错误跑姿引发阵阵惊叹。针对学生群体普遍存在的"重力量轻技术"误区,特别引入"动作经济性"概念,通过对运动捕捉数据对比,验证科学动作模式对能量节省的显著效果。

在基础理论部分,张老师创造性地将复杂生物力学原理转化为通俗比喻:将肌肉比作弹簧系统,解析预拉伸储能机制;用"汽车变速箱"类比不同距离跑动中的能量代谢特征。

构建个性化训练方案

实践教学环节将气氛推向高潮。张老师现场邀请两名田径队员进行动态评估,针对其存在的踝关节稳定性不足、躯干旋转代偿等问题,量身定制包含绳梯训练、药球抛接、阻力伞冲刺等项目的训练菜单。当展示到“视觉反应训练仪”时,智能设备即时反馈的神经传导速度数据引起阵阵惊叹。“原来速度训练不只是跑得快,更是神经系统的高效协作”,社团成员王同学在实践后感慨道。

针对校园运动常见场景,讲座特别设置“运动防护工具箱”板块。张老师现场演示的RAMP热身法(Raise提升体温、Activate激活肌肉、Mobilize关节活动、Potentiate神经激活)引发热烈讨论,其分阶段、渐进式的设计理念颠覆了传统绕场慢跑的热身模式。当谈及运动后恢复时,“动态拉伸比静态拉伸更有利乳酸代谢"的最新研究结论,让在场学生直呼知识需要更新换代”。

科技赋能训练革新

在讲座过程中,张老师通过案例分析,展示智能护踝如何实时监测落地冲击力,惯性传感器怎样捕捉动作细微变形。这些科技手段与训练计划的深度融合,让传统经验式训练转向数据驱动模式。“运动表现提升1%的背后,是生物力学、营养学、心理学等多学科的系统支撑”,张老师强调的复合型知识结构,为在场学子指明新的学习方向。

在全民健身上升为国家战略的当下,本次讲座彰显了高校学生组织在运动科学传播中的桥梁作用。通过将前沿研究成果转化为校园场景的实用指南,既提升了学子的运动素养,也为“体教融合”探索出创新实践路径。这种“专业社团+学科导师”的联动模式,或将成为高校第二课堂建设的典范样本。

撰稿:运动康复协会 张阳

摄图:运动康复协会 张阳

编辑/初审:谭思雨

复审:洪月颖

终核:蒋莉

团委供稿