为弘扬红色文化、赓续精神血脉,引导青年学子厚植家国情怀,2025年3月14日,异科导师何苗带领2022级计算机科学与技术11班部分学生走进綦江万盛博物馆,开展“寻迹军工岁月,赓续红色初心”主题实践活动。活动依托我校“四位一体双院制+特色课程”育人体系,通过“时空长廊”探访与数字化交互体验,将红色基因传承与专业认知教育相结合,激励学生以历史为镜、以英雄为范,深化对家国使命与专业价值的思考,在躬身实践中淬炼使命担当。

溯历史长河:从地质奇观到军工盾牌

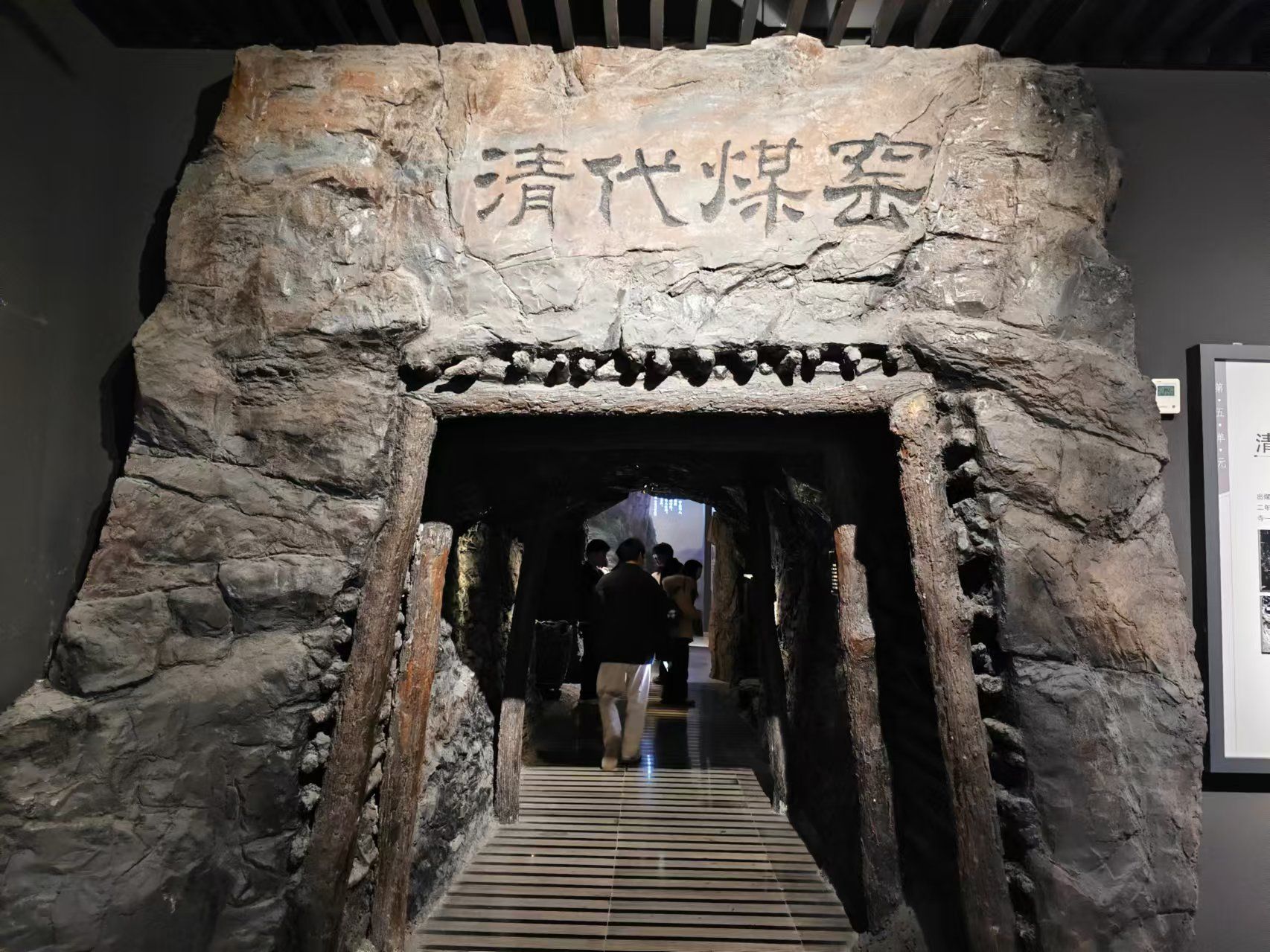

活动以博物馆的“时空轴线”为脉络展开。师生从二楼“山川风物,地质奇观”展区启程,在奥陶纪化石与古代巴国青铜器前驻足,触摸文明演进的脉搏;行至“乡贤先烈,光耀桑梓”展区,泛黄的抗战家书、斑驳的烈士勋章,配合语音导览中深情的诵读,将溱州儿女浴血卫国的壮烈史诗娓娓道来。易玲同学凝视着“乌金之乡,煤都圣火”展区先辈的矿工帽,动情道:“这些实物让我读懂了‘奉献’不仅是口号,更是代代相传的接力棒。”

一楼“军工岁月,铿锵盾牌”展区成为核心课堂。复刻的三线建设厂房内,锈迹斑斑的车床与泛黄的设计图纸,再现了“好人好马上三线”的火热年代;让学子们身临其境感受“深挖千米矿,心燃一团火”的精神传承。展厅动线设计像一条时光算法,把红色基因“编译”进人们心里。

赋数字新能:科技让历史可感可触

博物馆的智慧化展陈与专业特色深度契合。学生们扫描展品二维码,聆听“三元桥”背后的军民鱼水故事;通过公众号VR全景导览,云端“漫游”子如广场,追溯“爱国兴学”的百年薪火。在“转型发展,蝶变之城”展区,引发学生对“代码赋能产业转型”的思考。声光交织的矿洞长廊、按时间轴递进的灯光叙事,让历史不再是静态展板;活动尾声,同学们手持集章卡,在“煤都光影”等特色印章中收藏红色记忆,完成一场“看得见”的精神传承。

凝青春之志:以专业之光续写时代代码

“作为计算机学子,我震撼于展馆中‘隐形的科技力量’,这让我更懂得‘科技向善’的分量。”李柯同学说道。最后何苗老师总结道:“希望你们像煤炭般深扎大地,用数字技术挖掘红色文化的时代价值,编写属于青年的‘担当算法’。”

此次实践通过虚实交融的展陈技术、具象可感的精神载体,引导青年在历史纵深中理解“国之大者”。学生们纷纷表示,将把“军工精神”熔铸于代码,以数字工匠之志守护精神根脉,让红色基因在新时代焕发青春光彩。

撰稿:易玲

拍摄:易玲

指导老师:何苗

计算机学院供稿