3月15日下午,重庆移通学院计算机学院异科导师毛致远带领助教周嘉、肖宇航两名同学走进通惠小学四年级七班,为学生们带来了一堂生动有趣的国学礼仪课。活动以“成人之礼”为主题,通过讲解古代冠礼与笄礼的文化内涵、演示传统揖让之礼,让小学生们沉浸式感受中华传统礼仪的深厚底蕴。

溯源古礼:冠礼与笄礼的文化传承

“男子二十冠而字,女子十五笄而字。”课堂上,毛致远老师以《礼记》中的经典记载为引,向孩子们介绍了古代冠礼与笄礼的历史渊源。通过PPT展示,他详细讲解了古代男子加冠、女子及笄的流程与象征意义:“冠礼有三加,缁布冠象征参政之责,皮弁冠代表保家卫国之志,爵弁冠则寓意敬事神明;笄礼则通过三次加笄、簪、钗,寄托对女子贤德淑雅的期许。”孩子们听得津津有味,不时举手提问:“老师,为什么古代人成年要戴帽子?”“笄和簪子有什么区别?”毛老师耐心解答,并借助图片和视频,将传统礼仪与现代生活联系起来。

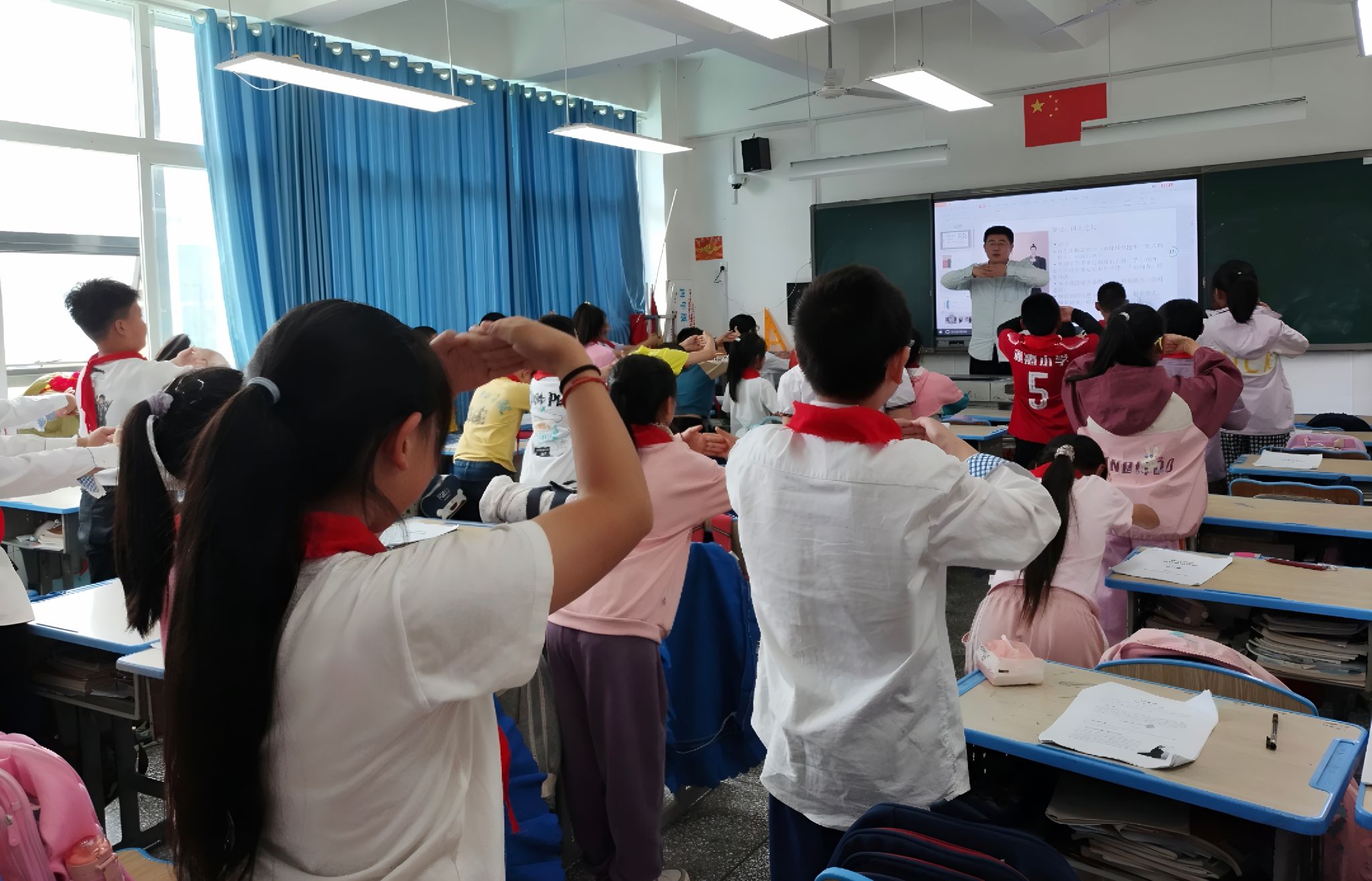

为帮助孩子们更直观地理解礼仪动作,毛致远还带领学生复习了“揖让之礼”的基本规范:肃立、抱手、鞠躬、推手、目视鞋尖……“礼仪不仅是动作,更是对他人的尊重与自我修养的体现。”助教肖宇航则在一旁悉心指导孩子们调整姿势:“男同学左手在外,女同学右手在外,手心向内,四指并拢。”经过反复练习,孩子们的动作逐渐规范,鞠躬时齐声喊出“老师好”,稚嫩的童音中透出庄重。

沉浸体验:笄礼仪式中的文化启蒙

“一加发笄,二加发簪,三加发钗——笄礼的每一步都承载着长辈的祝福与期许。”在实践环节,助教周嘉化身“礼仪导师”,为三名小学生现场演示了笄礼的流程。她一边梳理女孩们的发髻,一边轻声解释:“古代女子及笄后,要换上素雅襦裙,拜谢父母养育之恩;再加簪时,需行尊师之礼;最后换上礼服,传承家训。”孩子们身着汉服,头戴发簪,跟随周嘉的指引完成三拜,脸上洋溢着新奇与自豪。

“原来古代的女孩子成年要梳这么漂亮的发髻!”参与体验的小学生乐乐兴奋地说道。周嘉还结合《礼记》中的记载,向孩子们科普了古代女子“十五许嫁行笄礼”的习俗,并引导大家思考:“今天的成年不仅是年龄增长,更要学会责任与担当。”

寓教于乐:传统礼仪的现代生命力

活动中,毛致远老师特别设计了互动问答环节。“你们知道现在多少岁算成年吗?”“怎样才算真正长大?”问题一抛出,孩子们踊跃举手:“18岁!”“会自己做饭!”“懂得帮助别人!”毛老师笑着总结:“古代用冠礼和笄礼提醒青年承担责任,今天的成年不仅是法律上的18岁,更是一颗懂得感恩、勇于担当的心。”

课程尾声,孩子们在助教肖宇航的指导下,用刚学会的揖礼向老师致谢。毛致远感慨道:“国学礼仪不仅是历史记忆,更是鲜活的文化基因。希望通过这样的课堂,让孩子们从小感受传统之美,树立正确的价值观。”

传承与展望:让礼仪教育扎根校园

本次活动是重庆移通学院“国学进校园”系列实践的一环。作为主讲教师,毛致远表示:“传统文化教育需要创新表达,用孩子们喜闻乐见的方式,让礼仪‘活起来’。”助教周嘉也分享了自己的感受:“亲手为孩子们加笄时,我仿佛触摸到了千年前的文化脉络。这种传承的责任感,让我对国学有了更深的热爱。”

通惠小学的老师们对课程效果赞不绝口:“孩子们不仅学到了知识,更在仪式感中体会到了尊重与责任。这样的课堂,是德育与美育的完美结合。”未来,重庆移通学院将继续携手中小学,开展更多传统文化实践活动,让礼仪之邦的精神代代相传。

文以载道,礼以修身。这堂国学礼仪课,不仅是一次文化启蒙,更是一颗颗扎根心灵的种子,静待花开!

撰稿:肖宇航

摄图:周嘉

编辑:毛致远

初审:彭昇

复审:周靖鱼

终审:周俊

计算机学院供稿