值此“3·15国际消费者权益日”之际,针对大学生群体消费安全隐患频发现状,本报推出校园消费安全专题指南。通过剖析网购、金融借贷、信息保护、消费观念四大核心领域,助力青年学子筑牢消费安全防线,践行理性消费理念。

网购安全:警惕低价陷阱,验货环节不可少

随着电商深度融入校园生活,九成大学生月均网购超3次。专家建议:优先选择官方认证平台,对“全网最低价”“限量秒杀”等营销话术保持警惕;建立“三查机制”——查商品资质、查评价真实性(特别关注中差评)、查物流信息;签收时须履行“开箱验货”程序,遇货不对板等问题应全程录像并及时启动平台维权通道。

校园金融:远离非法借贷,建立应急帮扶机制

近期校园贷案件数据显示,85%的受害者因“零门槛”“闪电放款”宣传误入陷阱。监管部门提醒:各高校已建立“金融安全辅导员”制度,遭遇经济困难可通过正规渠道申请助学金、勤工助学等帮扶。若已陷入借贷纠纷,务必保留聊天记录、合同文本等证据,24小时内向校保卫处及辖区派出所报案。

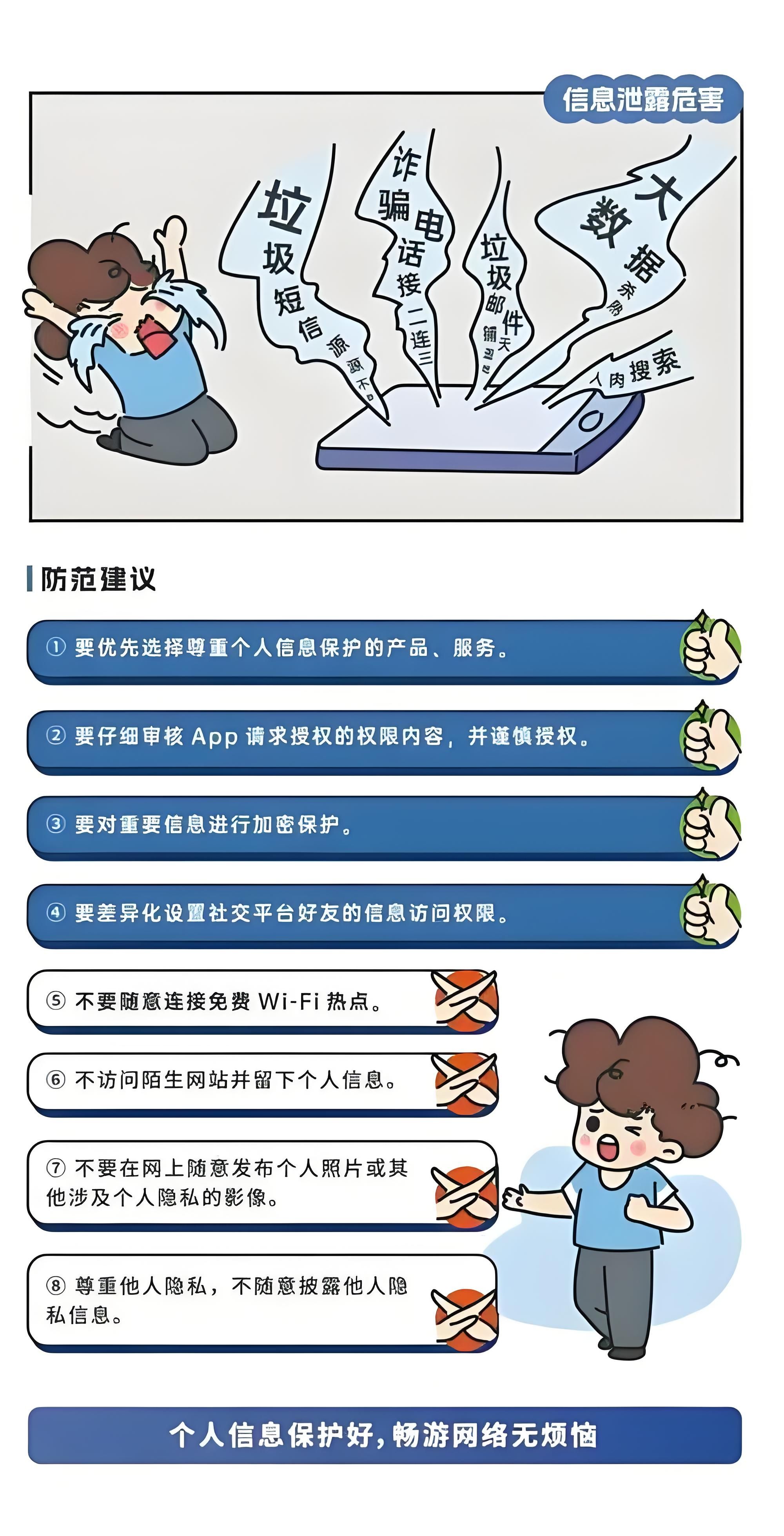

信息防护:构建数据安全“双防火墙”

据统计,62%的大学生曾遭遇个人信息泄露。安全专家建议采取分级防护策略:一级防护——谨慎授权APP权限,不在非必要场景填写学籍、身份证等核心信息;二级防护——采用“字母+符号+数字”的三要素密码组合,每季度更换支付密码。特别提醒:参与问卷调查需核实主办方资质,谨防“信息采集”类诈骗。

消费观念:建立需求分级管理体系

在社交媒体和网红经济的推动下,许多学生容易陷入攀比消费的怪圈,不惜透支生活费甚至借贷购买奢侈品。我们要时刻提醒自己消费要量力而行,不要为了虚荣心而过度消费;同时,学会区分“想要”和“需要”,把钱花在真正有价值的地方。只有树立正确的消费观念,才能在物质诱惑面前保持清醒,避免让攀比心理成为生活的负担。

撰稿:罗 霞

摄图:网络素材

初审:徐小迪

复审:张雪梅

终审:尹金维

(供稿单位:信息安全学院学生会权益生活部)