“我泱泱华夏从不做偷鸡摸狗之事,要回也是堂堂正正地回家。”在当今文化多元且相互交融的时代,《逃出大英博物馆》短片的爆火,就如同一颗投入平静湖面的石子,掀起了层层波澜,唤醒了无数国人内心的爱国之心和报国之志。数字经济与信息管理学院2023级数字经济、大数据管理与应用专升本、信息管理与信息系统专升本专业以此为契机,以博物馆文物为主线于2024年10月24日16:30在古剑书院中庭举办了“博蕴旧物藏国梦,胸怀热血承国志”爱国主义教育主题年级会,通过活动激发同学们对历史的敬畏和对文化遗产保护的重视,增强民族自信心,激励个人为国家繁荣富强贡献力量。

睹物思归,新念开篇

从进入中庭起,同学们便感受到浓浓的“博物馆”气氛,看着摆放在入场口的代表性文物展示牌,大家不禁感叹我国历史文化的繁荣,对国人的智慧连连称赞,对文物流失也表示无比惋惜。而随着《逃出大英博物馆》短片节选的播放,无数同学心中那份对于文物回家的愿望变得更加强烈。当讲解员介绍到开启了中华音乐文明之源的“贾湖骨笛”,被誉为“世界第八大奇迹”的秦兵马俑,具有浓郁的地方民族发式风格的青铜人头像等文物时,大家才深刻的感受到文物所代表的故事。文物虽不会说话,但每一个文物都是一个国家历史进程的注脚,她们标记着一个国家曾经走过的路,也激励着国家不断发展向前。

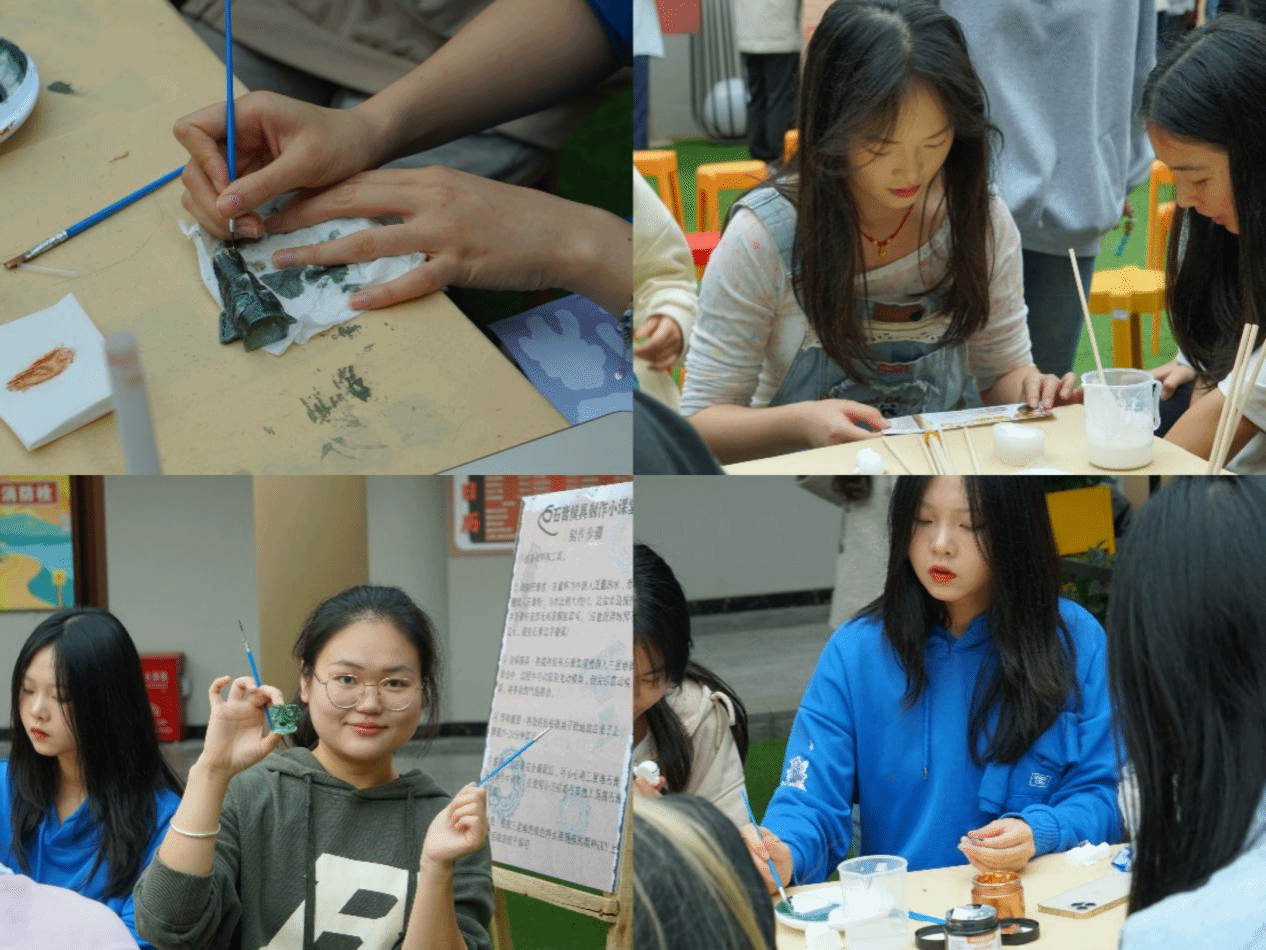

旧物重现,爱国新声

在爱国情怀高涨的时刻,同学们化身成了“文物守护者”,通过对文物进行复刻,来实现对我国文物文化的守护。各个小组根据摆放的流程图学习相关操作流程,并分工合作进行文物复刻。在活动的过程中,复刻材料调试的比例不同,材料调试不成功以及文物脱模不完整等情况,都让同学们深刻感悟到制作文物的不容易,从而更加珍惜每一份文物,懂得保护文物的可贵。在文物复刻成功之后,同学们纷纷开始调试颜料,并为文物绘上了自己心中的爱国色彩,通过文物展现出自己对文物归家的强烈愿望。

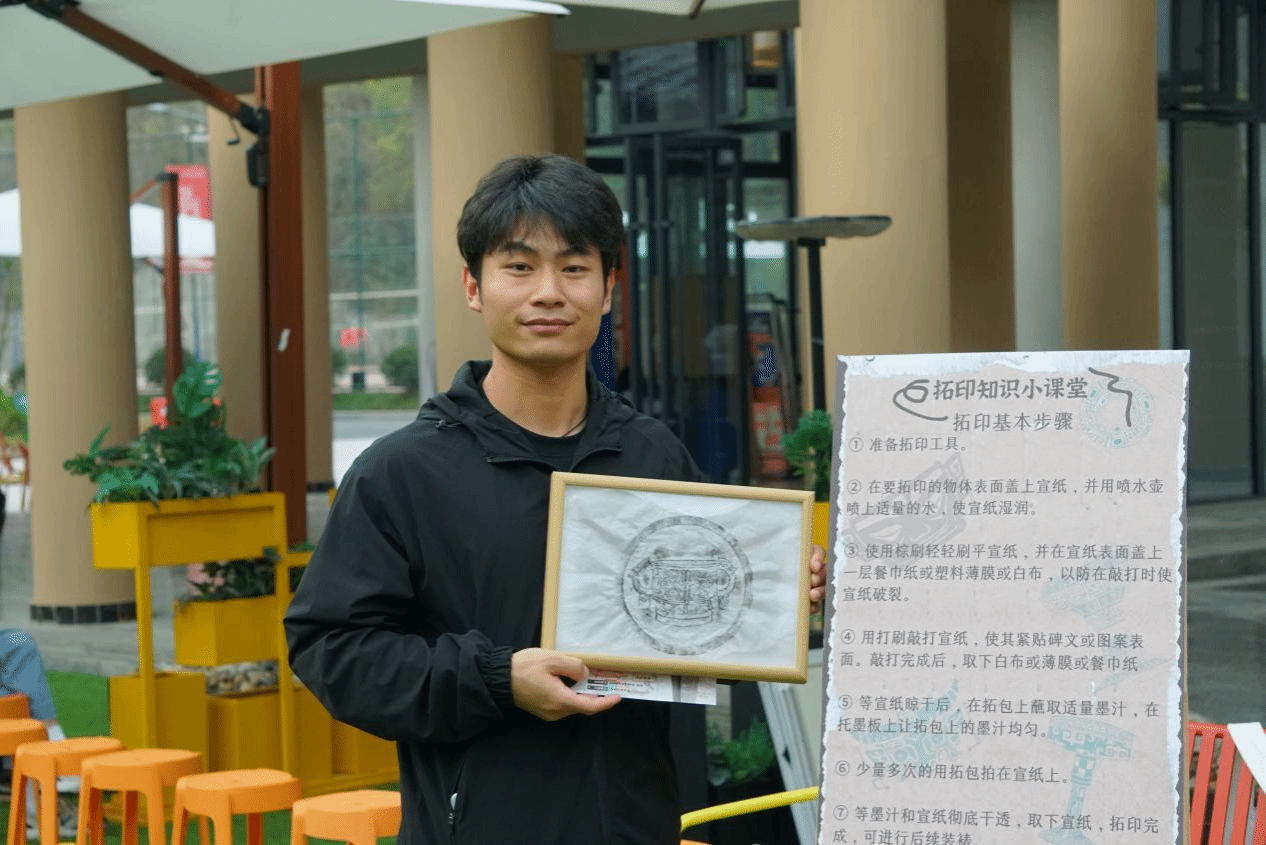

铜印旧痕,墨拓新情

感受过文物制作的不易之后,同学们又通过非遗拓印这一技艺触摸到历史的旧痕,聆听到历史的回响,感受到文化的深沉呼吸。同学们在试错的过程中不断吸取经验,在经历一次又一次的失败之后掌握了制作出完好的文物拓印技巧,精准掌握好墨汁的用量,手法的技艺,在拓片上拓印出了一份又一份的精美作品。非遗拓印让古老的文物跃然纸上,当同学们的指尖轻轻滑过拓印作品时,仿佛穿越回了那个遥远的年代,感受到那份古朴与纯真。让同学们在欣赏艺术之美的同时,也能深刻感受到中华民族深厚的文化底蕴和精神内涵,激发出同学们对历史的敬畏和对文化文物遗产保护的重视。

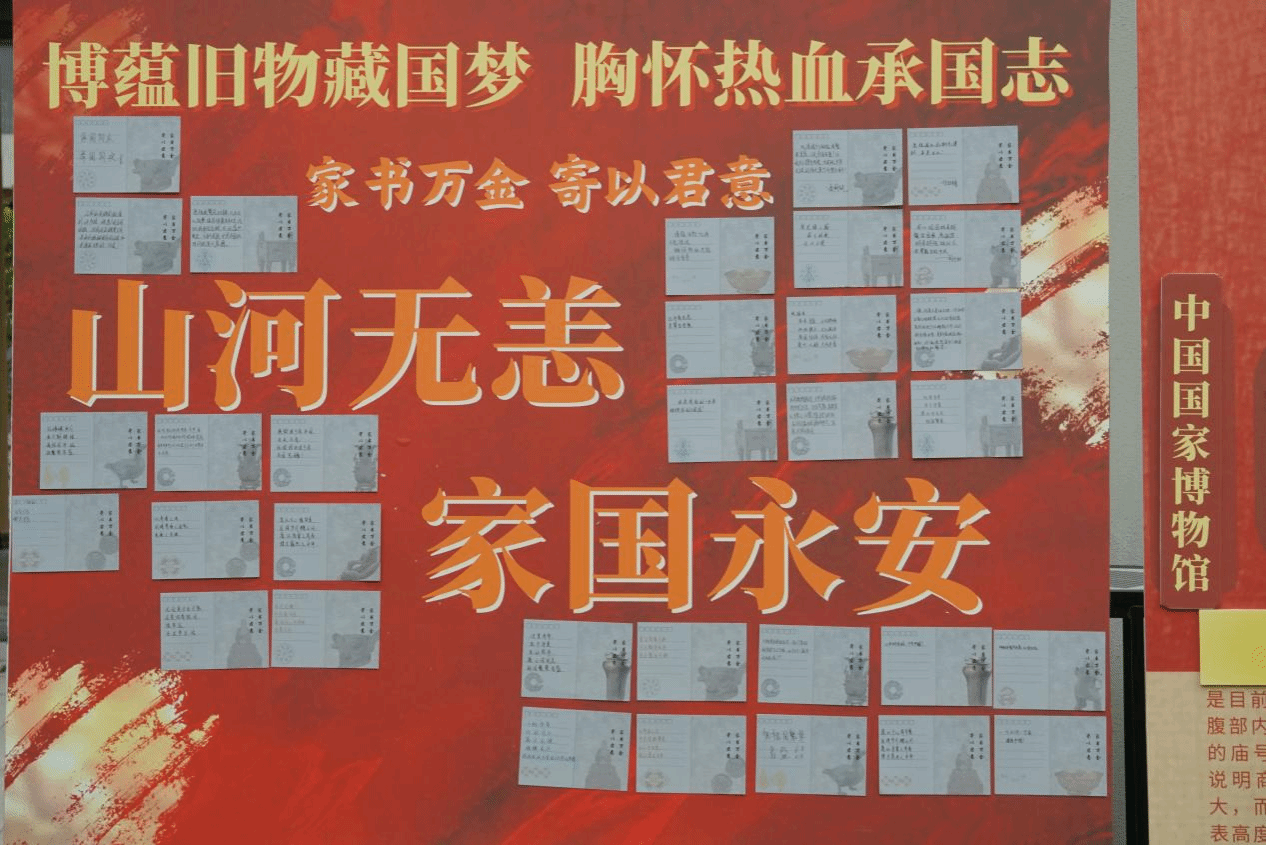

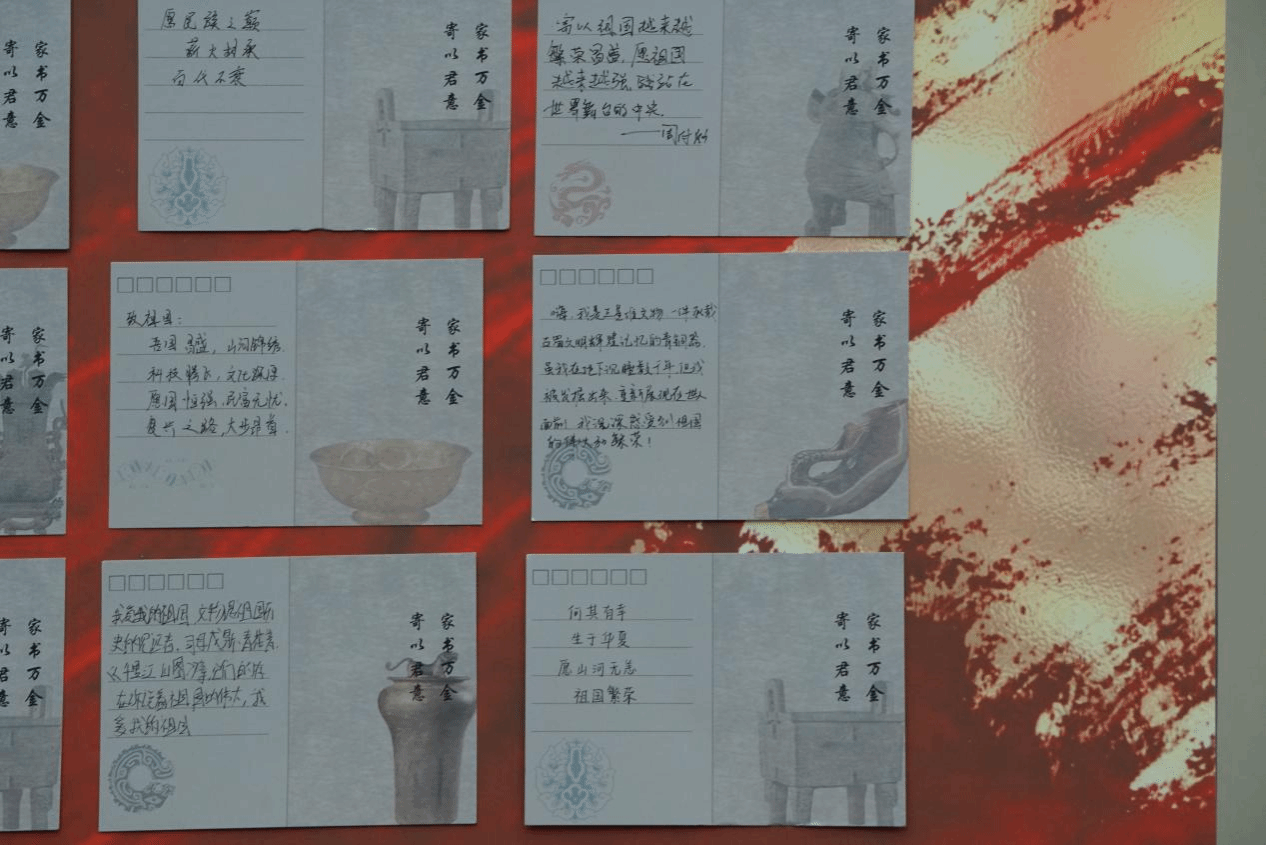

家书万金,寄以君意

“君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未?”如果文物会说话,那么国外许多博物馆里“我要回家”的声音一定响彻云霄。在对文物信息不断了解并进行正确粘贴之后,对于文物的流失之殇,同学们感同身受,早已是千言万语,却道不尽心中思绪。文字的力量无声而又震耳欲聋。在家书纸上,同学们挥笔写下自己心中的期许,祝福祖国更加强大,也期盼着我国流失在外的文物能够早日回归祖国的怀抱。同学们也将自身带入流失文物的角度,落笔写下对亲人的思念,对回家的期盼,在字里行间中不断流露对家国今日状况的关心和祝福,愿山河无恙,家国永安。

文载于物,族髓附间。运脉牵连,兴者襄见。文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。国家的繁荣富强是追回流失文物最坚强的后盾,民族弱则文物失,国运强则文化兴。越来越多文物“回家”,是因为“家”更强大,“家底”更厚实了。讲好文物背后的文化故事和曲折回归历程,复原它们的"星光灿烂",激发民族自豪感和文化自信,是我们这一代人责无旁贷的使命。我们应当不断提高自身本领,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗,以强大的国家实力确保历史不再重演,让流落在外的文物能够早日回归祖国的怀抱。相信在不久后的将来,一定会有更多文物重新回到它们魂牵梦绕的故土。一念在兹,万山无阻。

撰稿:贺杨鹏

供图:2023级数字经济1班

数字经济与信息管理学院2023级数字经济1班供稿