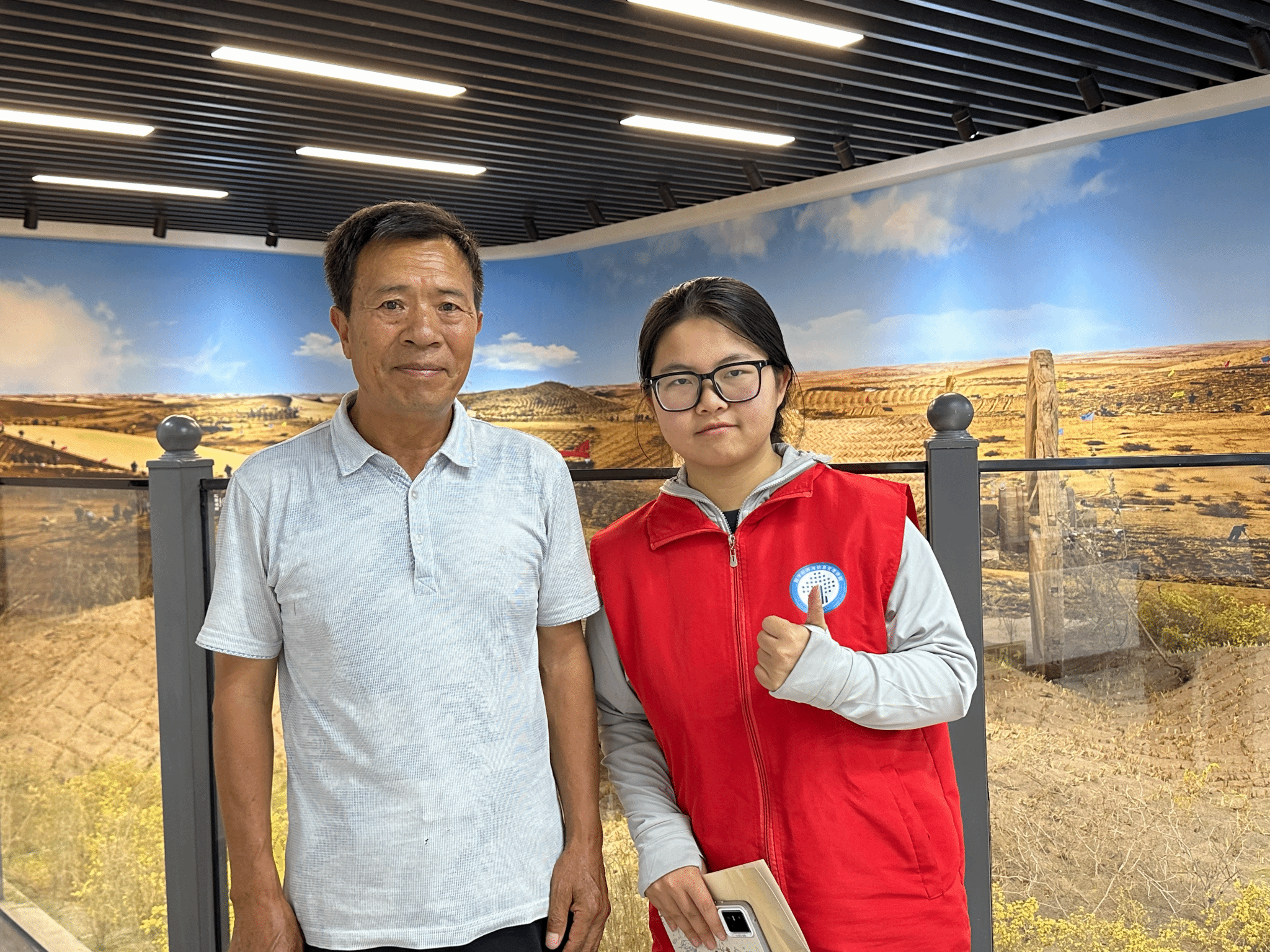

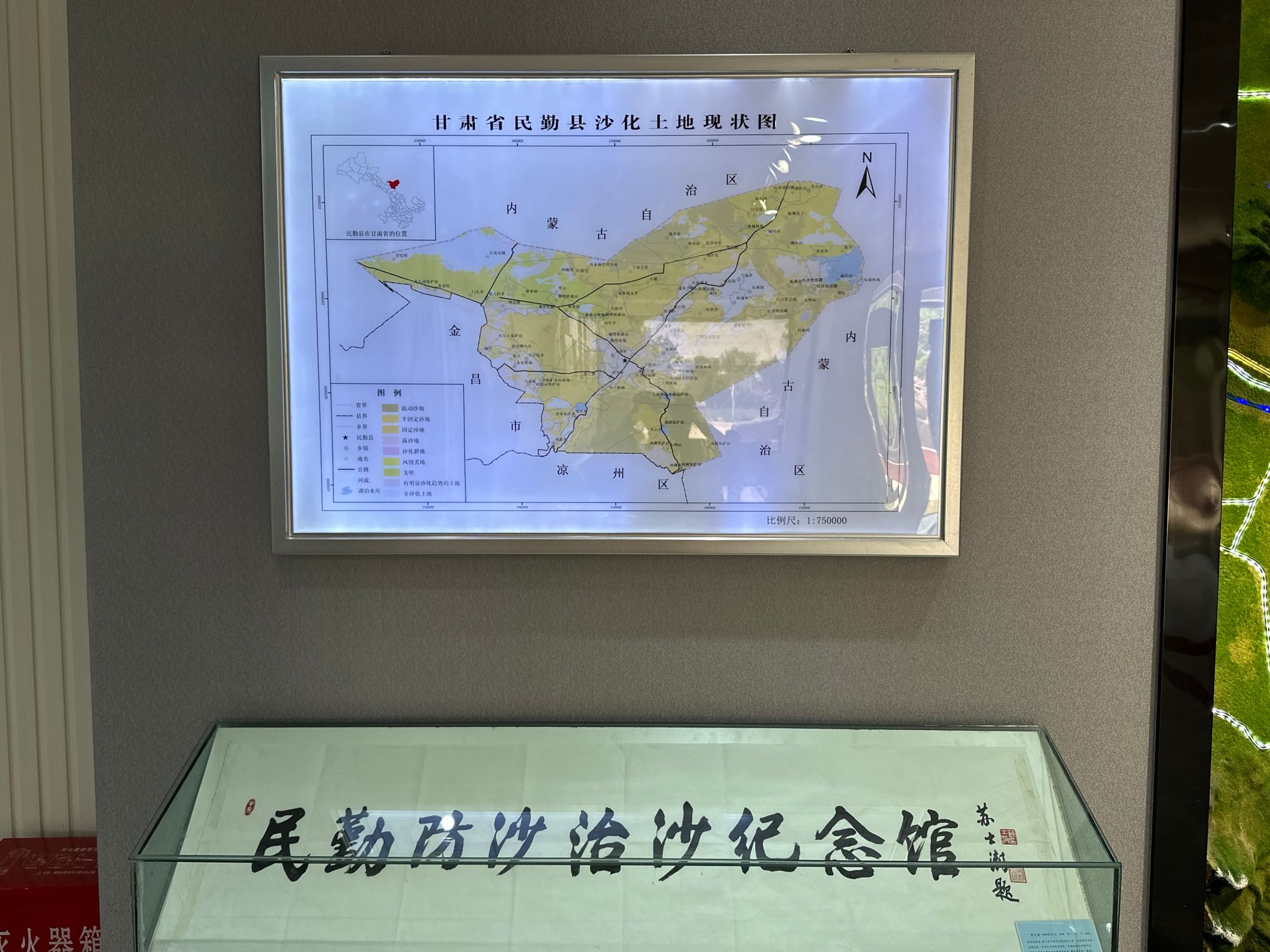

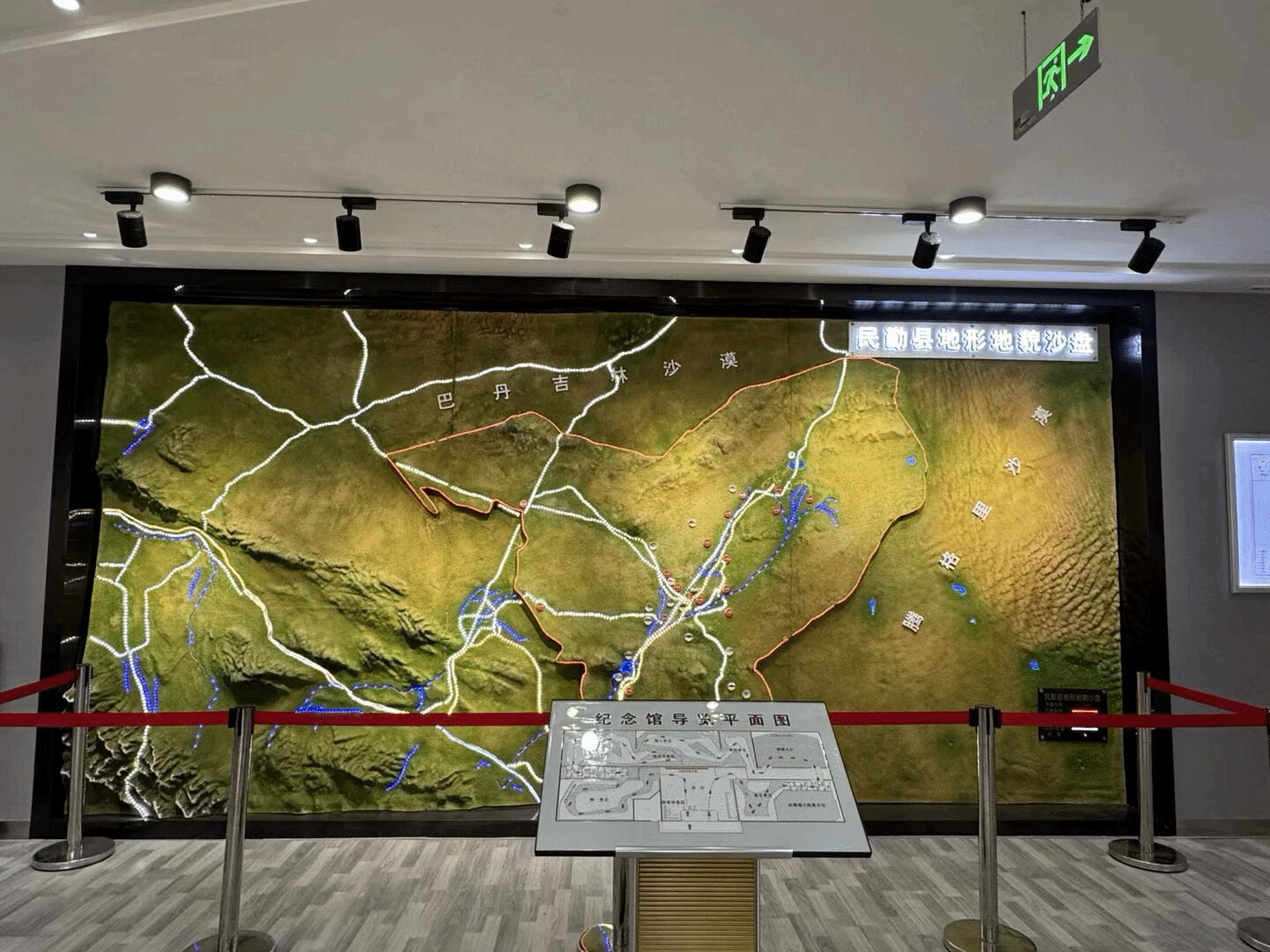

在民勤这片被风沙深深镌刻的土地上,矗立着一座特殊的建筑——民勤防沙治沙博物馆。它宛如一座生态丰碑,静静诉说着民勤从“沙进人退”到“人进沙退”的沧桑巨变。博物馆负责人许尔树,一位土生土长的民勤汉子,亲身经历了家乡在风沙中挣扎求生的困苦,也目睹了无数治沙人前赴后继、让家乡重披绿装的壮丽史诗。这份对家乡刻骨铭心的热爱与沉甸甸的责任,让他在机缘巧合经人引荐后,毫不犹豫地投身博物馆工作,成为那段波澜壮阔治沙记忆的忠诚守护者。

“绿洲重生”背后的坚守与智慧

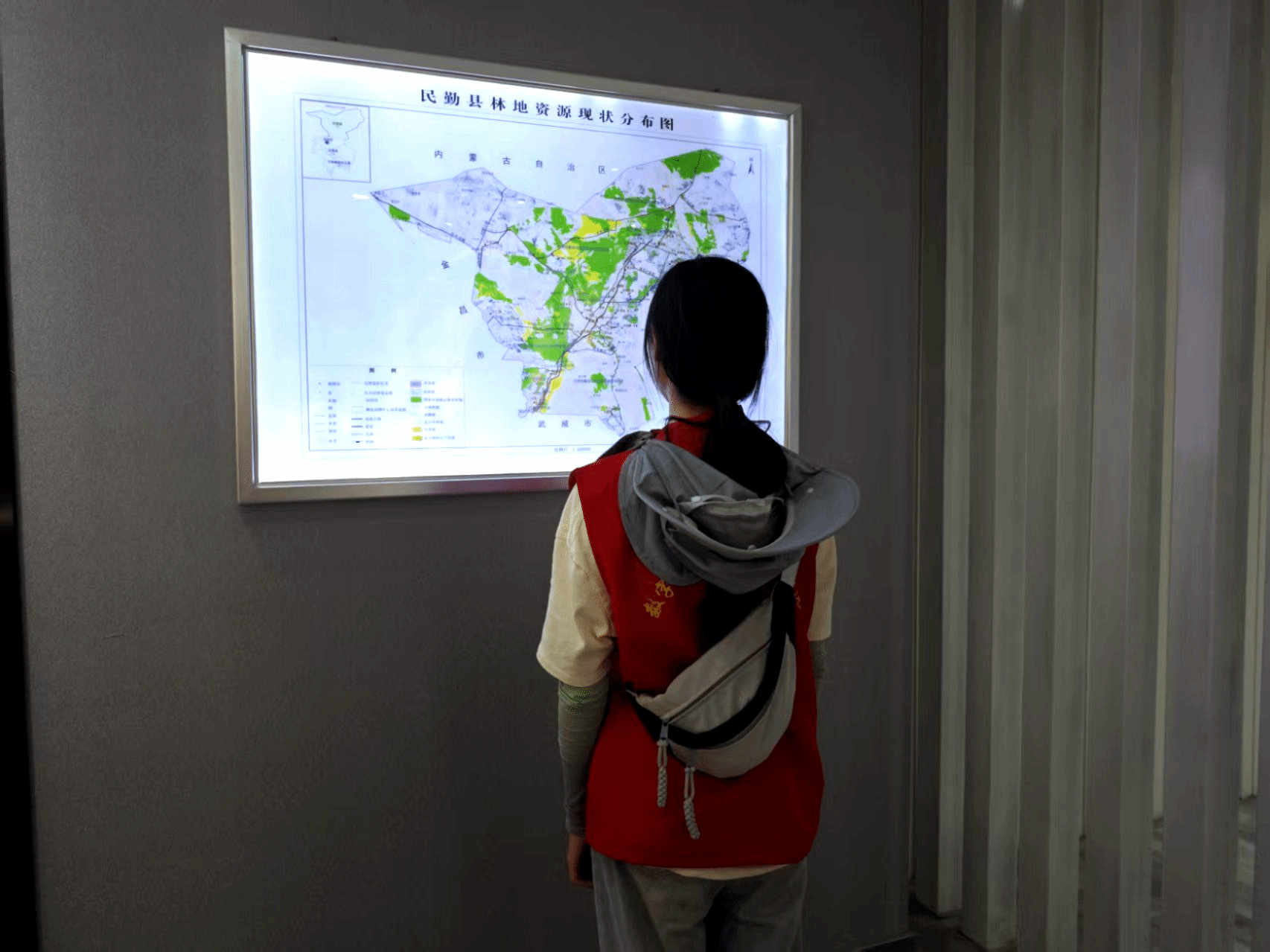

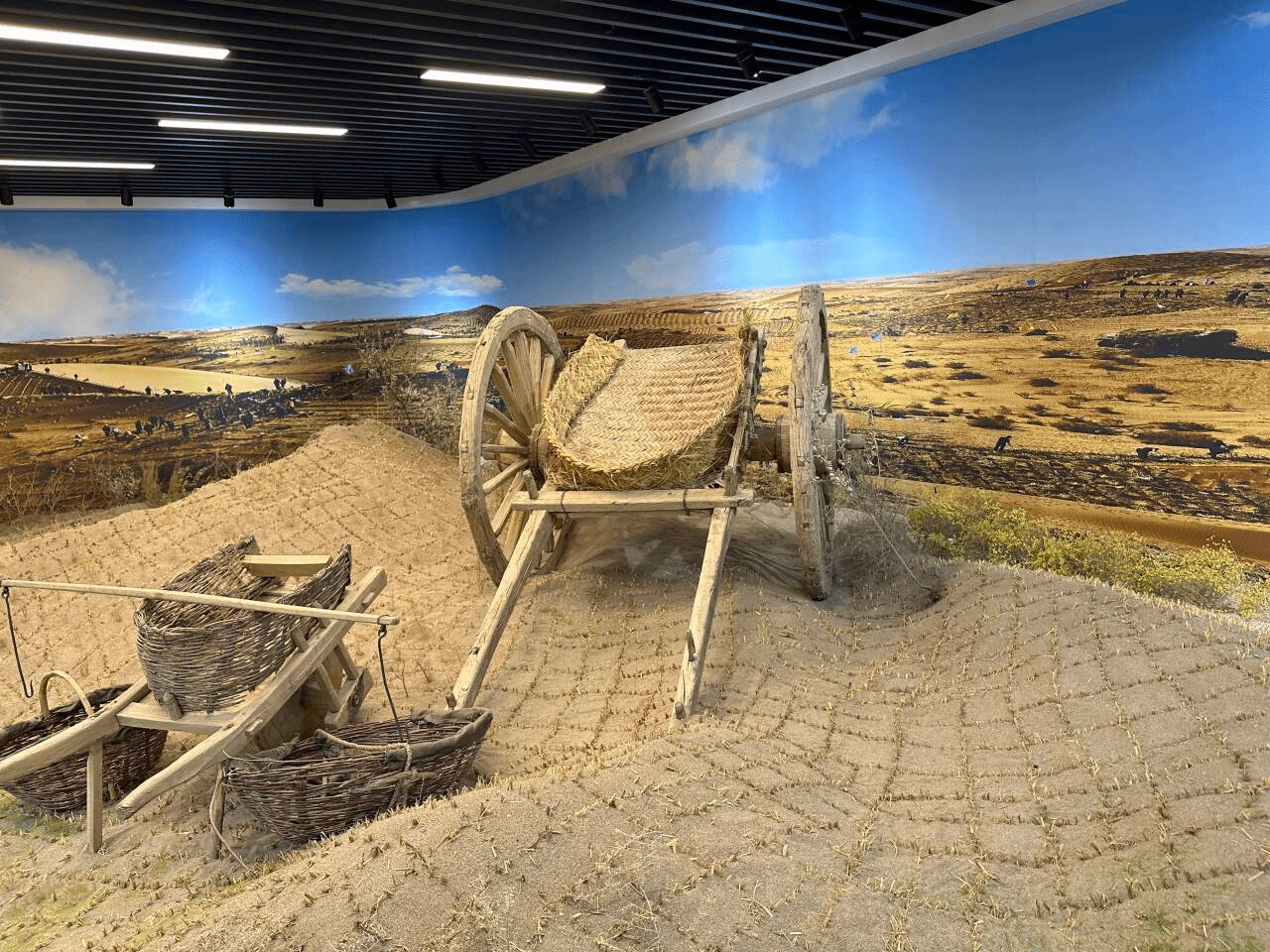

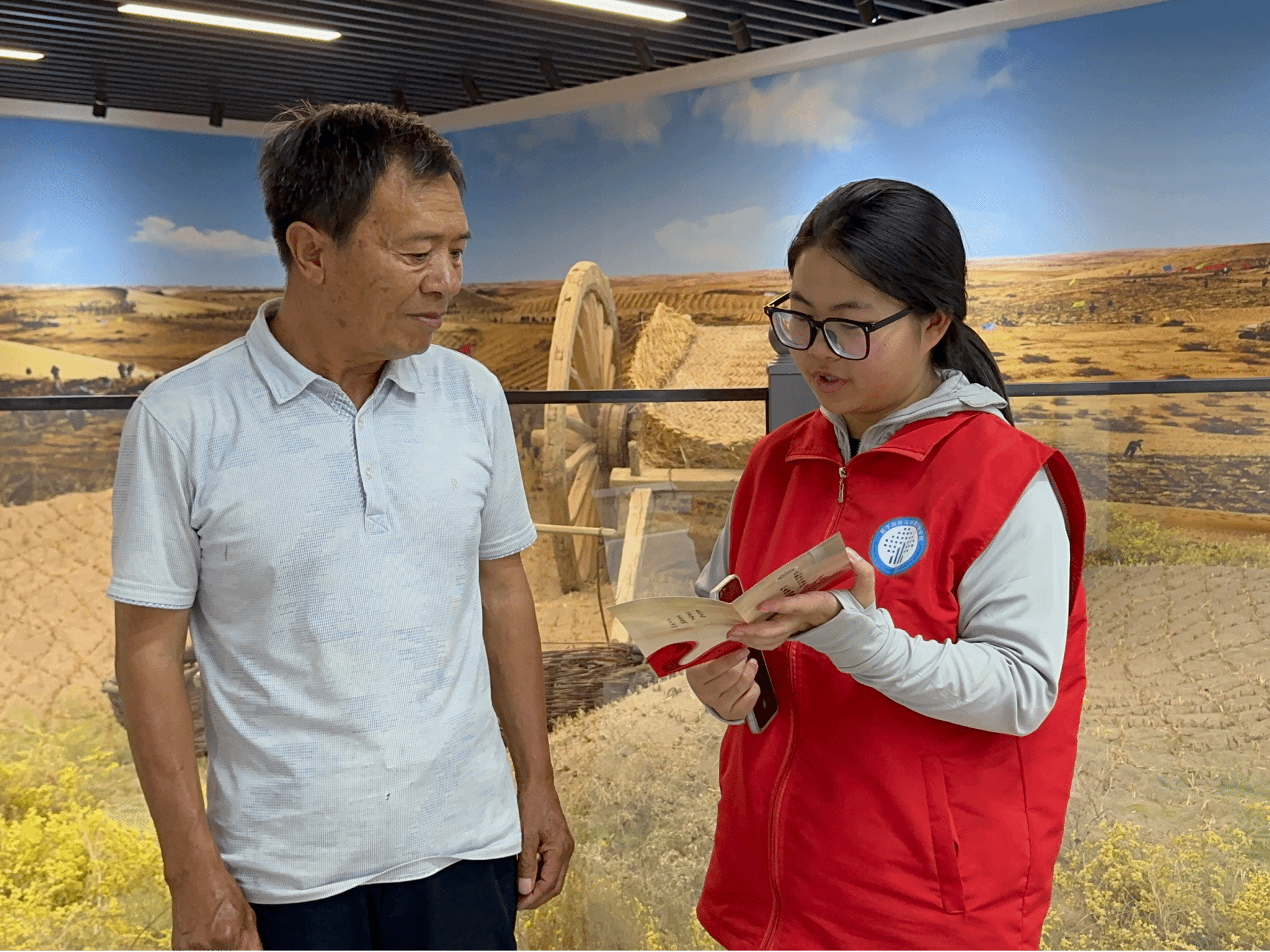

民勤防沙治沙博物馆内,“绿洲重生”系列展品宛如一部生动的生态史诗,静静诉说着从荒漠到绿洲的沧桑巨变。这背后,是无数民勤人几十载如一日的执着坚守。早年,民勤水资源几近枯竭,生态岌岌可危,但民勤人从未向风沙低头。他们摸索出种树治沙的良方,一棵树接着一棵树种,一片绿连着一片绿扩,硬是在沙海中开辟出一片生机。博物馆负责人许尔树指着展品,眼中闪烁着自豪的光芒:“这些展品,是民勤人‘不服输’精神的生动写照,能让参观者真切感受到生态恢复的艰辛与意义。”治沙路上,民勤人还积累了诸多民间智慧,博物馆里详细记录着这些“乡土密码”。“麦草方格”以麦草为笔,在沙海中绘就留住水分、固定流沙的奇迹;“乔灌草结合”模式依据植物特性巧妙搭配,筑起稳固的生态屏障。这些朴素方法,是民勤人与风沙长期博弈的“制胜法宝”,经博物馆整理展示,让治沙智慧得以传承发扬。

播撒绿色希望的“播种者”

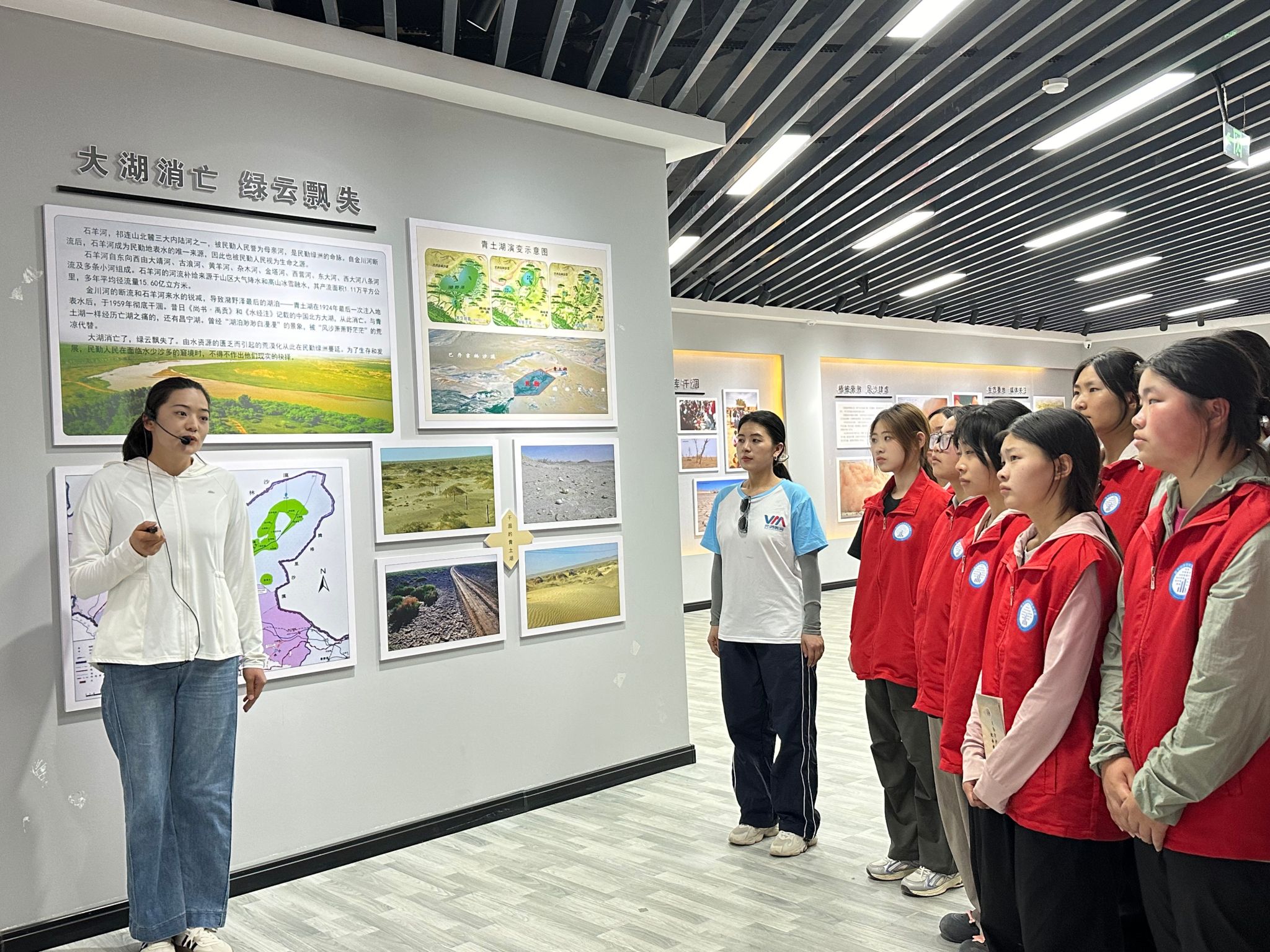

科普教育,是民勤防沙治沙博物馆肩负的重要使命。博物馆负责人许尔树深知,唯有让下一代深刻理解治沙的重要性,生态可持续发展才有坚实根基。为此,民勤防沙治沙博物馆积极行动,常组织中小学生前往治沙基地植树。孩子们亲手种下树苗,在治沙实践中真切感受生态保护的意义。馆内还开设“治沙小课堂”,借助互动展品与趣味动画演示,将防沙治沙知识娓娓道来,于潜移默化中培育孩子们的生态意识。负责人许尔树欣慰道:“这些活动就像播撒种子,不仅丰富了孩子的认知,更在他们心田种下了绿色的希望。”

双线织网,绿意远播

展望未来,博物馆负责人许尔树满怀憧憬地表示,将着力打造“线上+线下”全方位传播矩阵。线上,借助虚拟展馆与精彩纷呈的治沙短视频,打破时空限制,让更多人足不出户便能深入了解民勤治沙的动人故事;线下,对展陈进行升级改造,巧妙融入AR技术,生动还原治沙场景,增强参观者的沉浸感。同时,进一步深化与学校、社区的合作,开展形式更为多元的科普活动,全力将博物馆打造为民勤生态文化的“传播高地”,让治沙精神如蒲公英般,飘向更远的地方。

从生态变迁的忠实守望者,到治沙文化的热情播火者,负责人许尔树始终将博物馆视作守护民勤生态记忆的坚固堡垒,精心呵护着民勤防沙治沙的历史经纬与未来憧憬。在他的矢志奋斗下,那些曾被漫漫黄沙掩埋的治沙故事,如破晓之光穿透岁月阴霾,在更广阔的天地间传颂、铭记;那象征着希望与生机的绿色火种,也在一代又一代的传承接力中,愈发炽热明亮。这座博物馆,早已挣脱了建筑实体的局限,化作当地生态文化的耀眼明珠,成为治沙精神的巍峨丰碑。它见证了民勤人与风沙殊死搏斗的坚韧不屈,更如高悬的灯塔,为更多人照亮投身生态保护事业的征程。正如负责人所言:“治沙之路漫漫修远,但只要初心如磐、精神永续,这片绿洲必将绽放出更加绚烂的光彩。”

撰稿:向鸿婷、任冰冰

摄图:任冰冰

初审:任冰冰

复审:张静

终核:田园园 张倩

数字经济商学院“梭梭青苗护民勤”美丽中国实践团供稿