7月5日至7月11日,重庆移通学院数字经济商学院“梭梭青苗护民勤”美丽中国实践团奔赴甘肃省民勤县治沙最前线。在这整整7天的基地实践时光里,队员们全身心投入,亲手参与梭梭苗的养护工作,与基层治沙人展开深度对话,倾听他们的治沙故事。7月11日告别实践基地后,团队又马不停蹄地前往民勤防沙治沙纪念馆等地参观学习。此次行程,意在让队员们零距离感受治沙工作的艰辛不易,深度探寻民勤人数十年来坚守荒漠、矢志不渝再造绿洲的精神内核,以青春独有的视角,记录并传承这份沉甸甸的生态守护使命。

聚力护苗:为梭梭苗成长保驾护航

在民勤县收成镇兴隆村民勤种植基地,实践团成员顶着烈日投入治沙实践。他们的任务是协助养护新栽植的梭梭苗——这种耐旱灌木是阻挡巴丹吉林和腾格里两大沙漠合拢的关键屏障。搬运沉重水管灌溉近千株幼苗,用铁锹回填沙土加固根系,清理周边垃圾保障生态空间,成为队员们每天的必修课。实践团成员抹着汗笑道:“一趟趟扛水管,累得直喘气,但是瞧见梭梭苗在风沙里挺着,值了!”基地负责人“仲麟哥”望着年轻人手上新磨的茧子,感慨道:“这些茧啊,是民勤治沙最年轻的新生力量,是传承的印记。”

采访探寻:治沙人的坚守与展望

“我是民勤的孩子,治沙是刻在血液里的本能。”面对连绵沙丘,仲麟哥将其视为故乡的“考题”。他坦言创业初期的挫折——精心规划的苗木区被一场狂风摧毁殆尽。这没有击垮他,反而促使他潜心钻研当地风向规律,改良固沙技术。“每次看到树苗扎下根,就像给家乡注入了新鲜血液。”他特别强调国家支持的关键作用:“政策扶持、专项资金、技术指导是我们的坚强后盾,让民勤人治沙的底气越来越足!”谈及未来,他目标清晰:在巩固“锁边工程”(指在沙漠边缘建立植被隔离带)成效后,逐步向沙漠腹地推进,“让绿洲连成片,让风沙成为历史”。

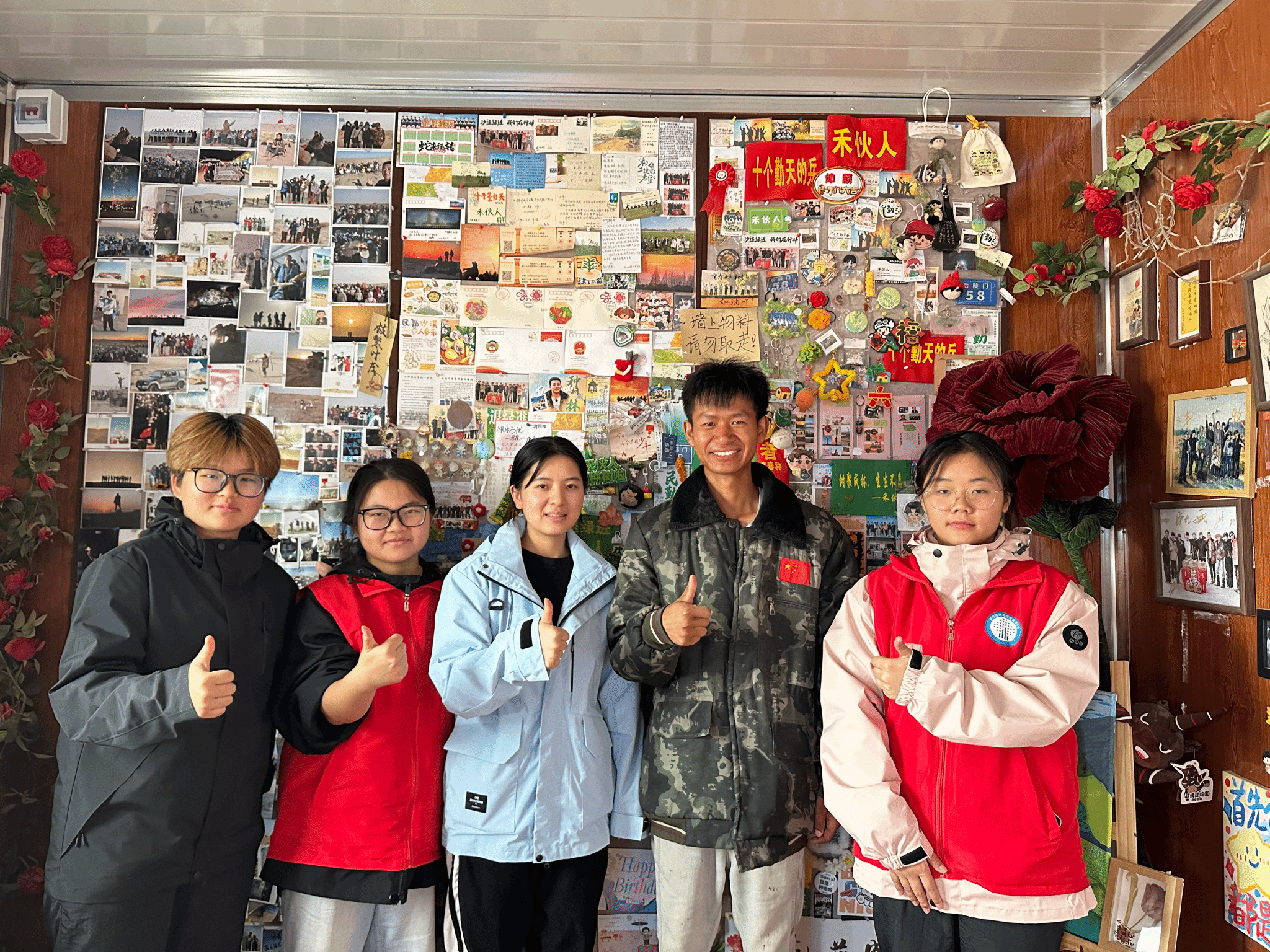

基地负责人之一麻哥因一条“带风沙味”的招募信息与民勤结缘。从种树“小白”成长为基地运营骨干,他利用短视频平台真实记录治沙日常,吸引更多关注。“最让我震撼的是,来民勤的志愿者约90%是女性!她们的力量坚韧而伟大。”麻哥正筹备试验“草方格”等新技术固沙,并开放志愿者通道:“带着决心来,基地提供基础保障。三年后再看,这片沙海正被我们一点点‘啃’绿!”他的经历展现了当代青年运用新工具参与治沙的新路径。

来自云南的小祥哥是基地后勤保障的核心人物,承担着检查线路、维修帐篷、安排住宿等维系基地正常运转的关键任务。在一场突如其来的沙尘暴中,他秒变“定桩人”,不顾如注般“泼天”的狂沙,声嘶力竭地逐一确认帐篷内志愿者的安全。这份守护,源自他对人与土地的深厚情感:他看到老乡为志愿者递上热馕,感受到戈壁般炽热的情谊;即便记不全每位志愿者的名字,可那份牵挂从未缺席。凝望基地四周渐生的绿意,他深知,这片土地正被无数双手共同稳稳守护。

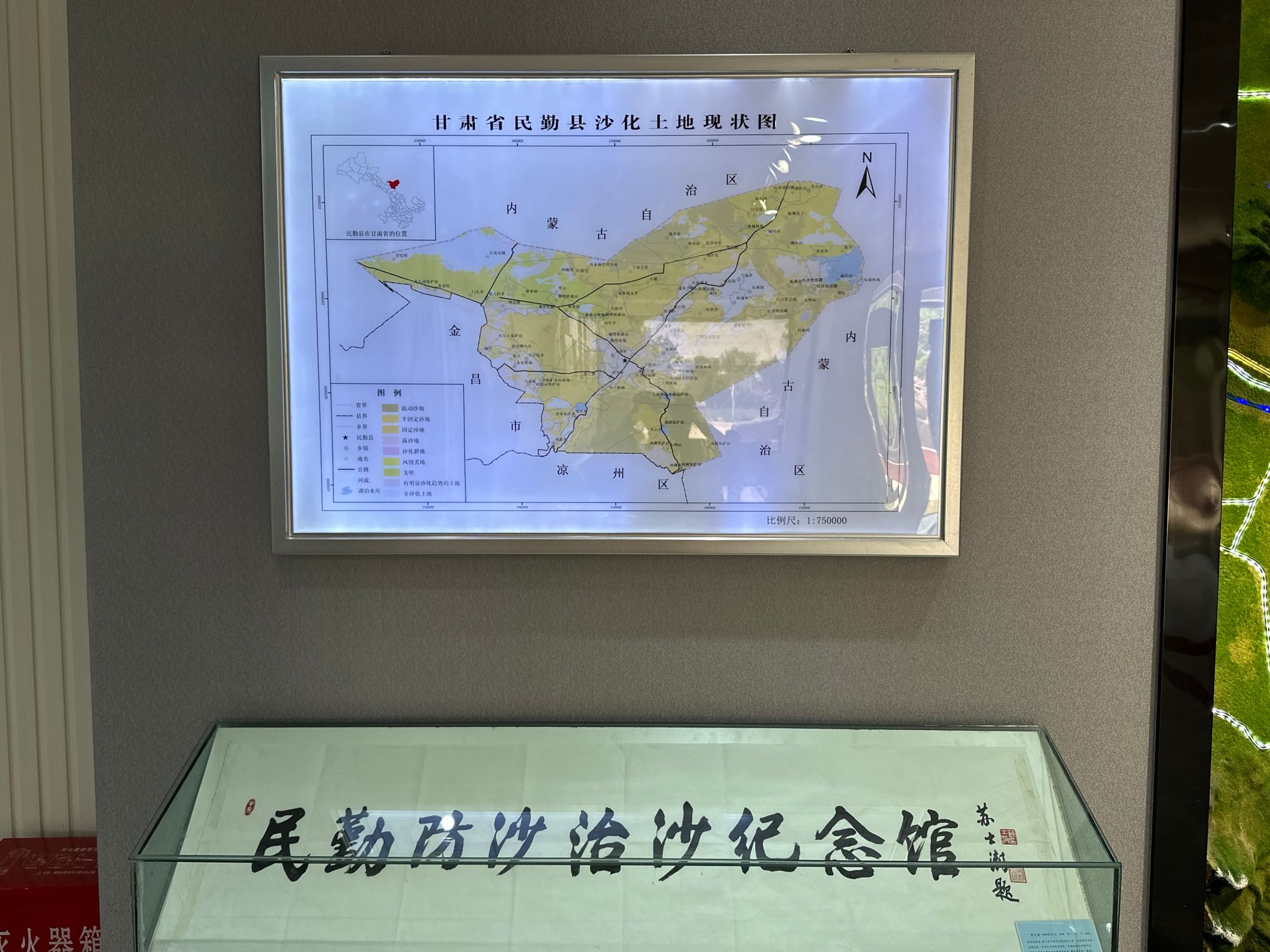

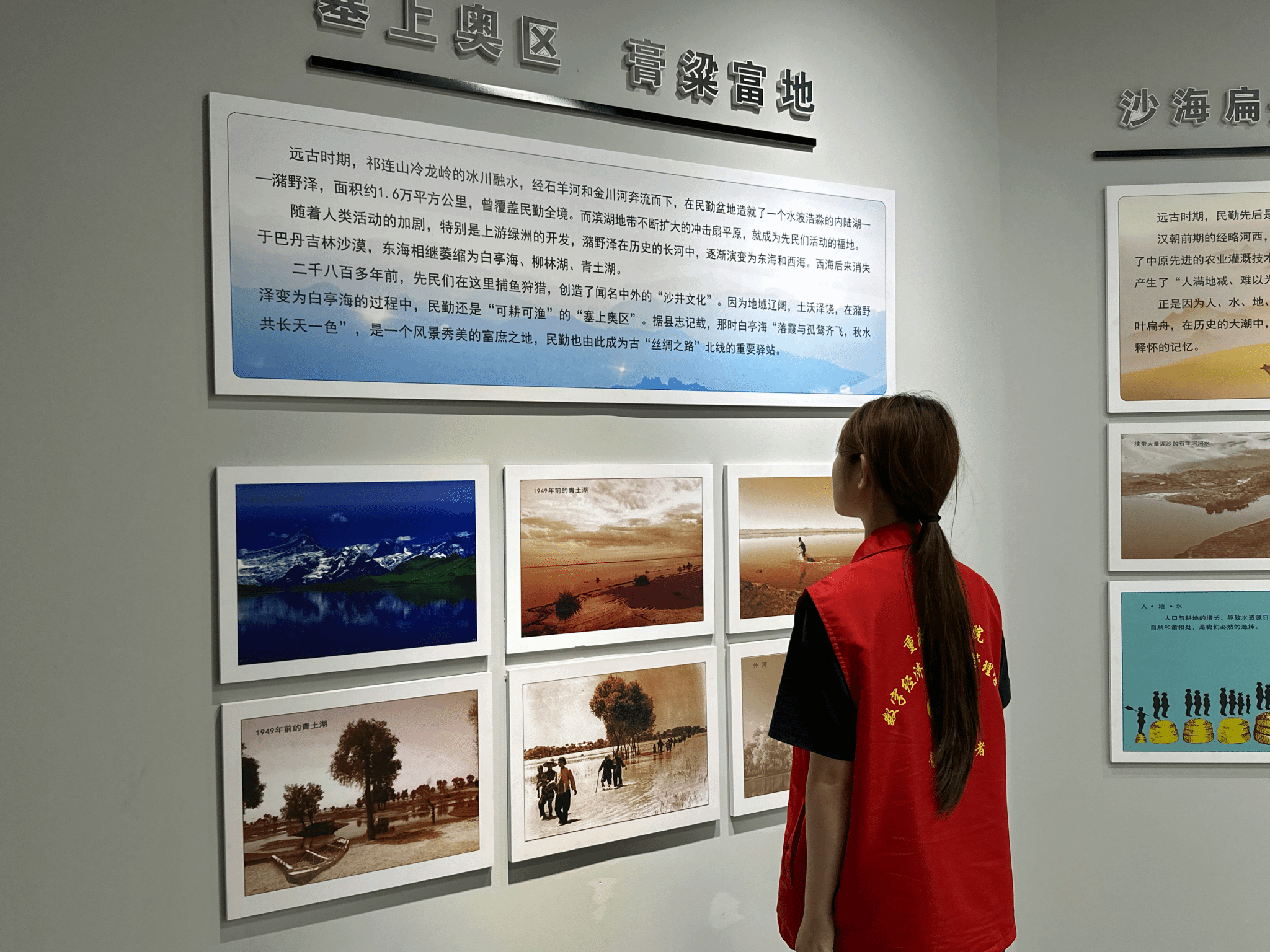

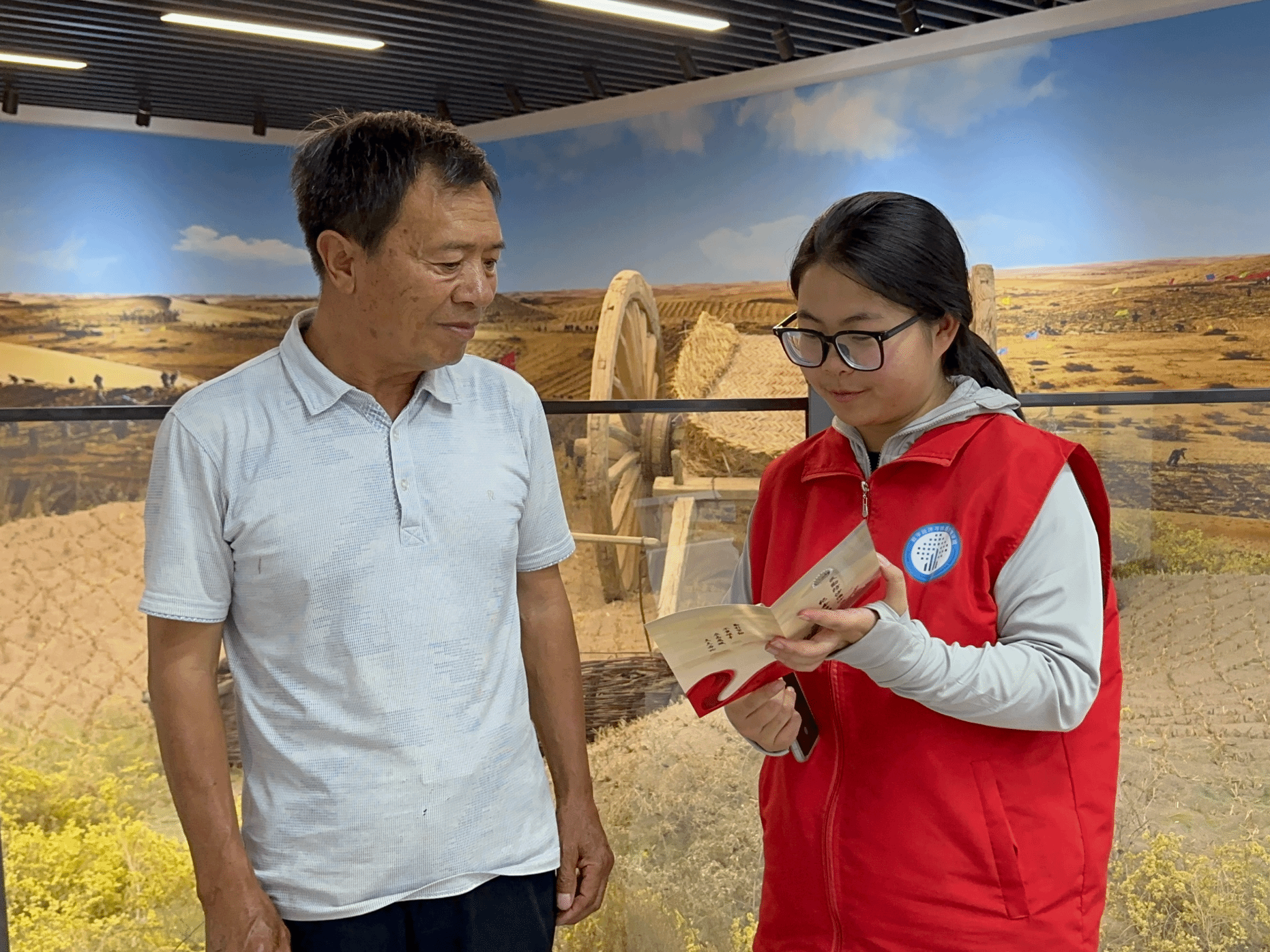

民勤治沙馆:于沙海旧忆中,启生态传承新梦

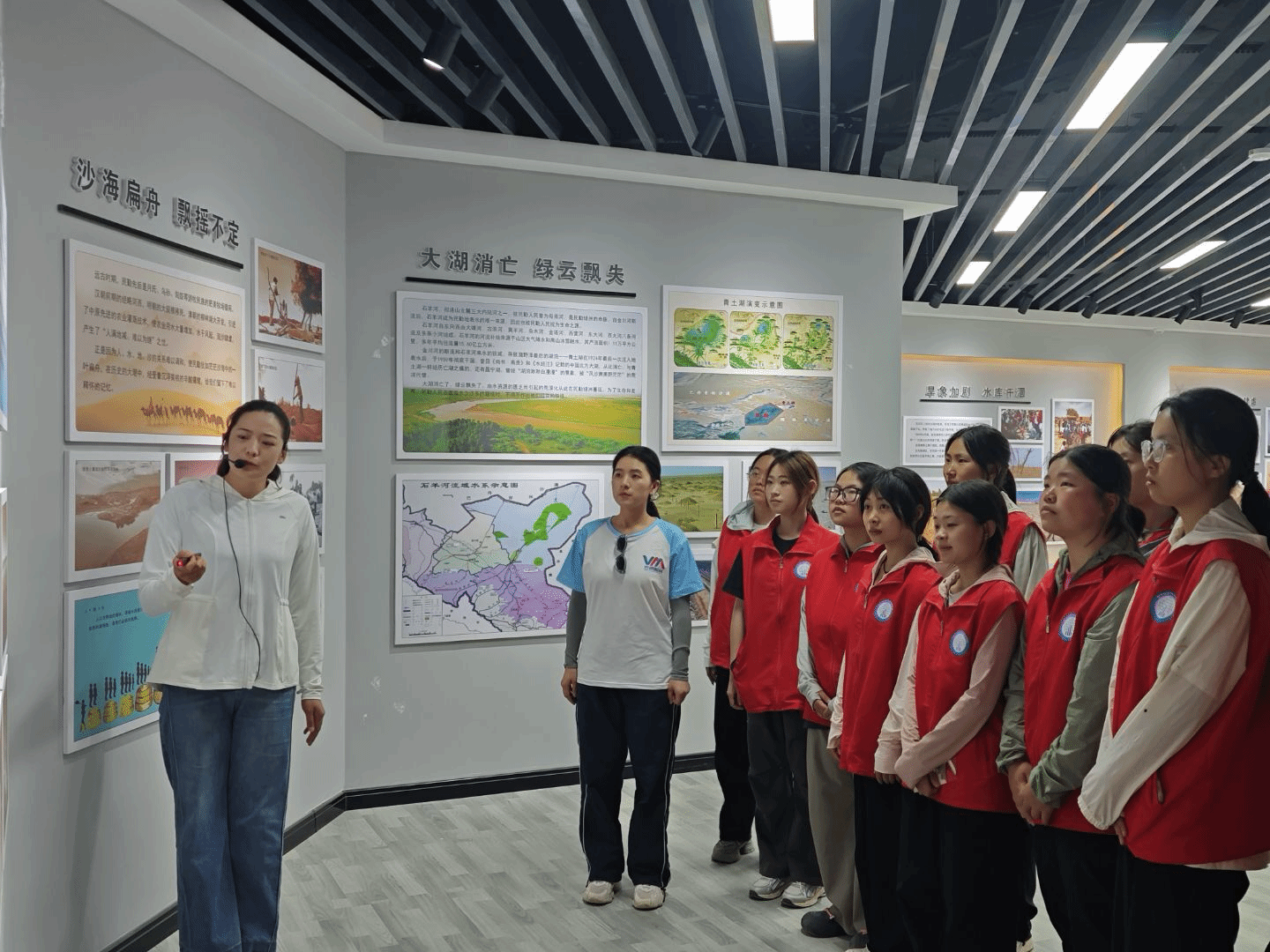

实践团此行,薛百镇宋河村的民勤防沙治沙纪念馆是绝对不容错过的重要一站。这座于2007年建成的纪念馆,恰似一部鲜活的生态奋斗史诗,静静伫立,无声却有力地诉说着民勤人民与风沙顽强搏斗的壮丽历程。走进馆内,队员们仿若穿越时空,伸手便能触摸到历史的丰碑。讲解员绘声绘色地讲述着“铁姑娘治沙队”的传奇故事:1969年,20名平均年龄不到16岁的姑娘,在红柳园公社毅然开启了治沙征程。6年间,她们无畏艰难,治理沙丘2000多座,植树万余株,用青春和汗水在茫茫沙海中筑起了一道坚不可摧的绿色屏障。科研工作者施及人扎根沙漠三十余载,潜心钻研治沙技术;许齐科带领职工创造“拾草绳压沙”奇迹,他们的故事让队员们深受震撼,深刻感受到民勤人民坚韧不拔的治沙精神。纪念馆的核心展品“绿色地图”,宛如一部生动的生态史诗画卷,清晰无比地呈现出民勤从“沙进人退”的绝望深渊,到“绿进沙退”的光明坦途的伟大蜕变轨迹。曾经,红崖山水库也难逃干涸厄运,周边生态岌岌可危;而如今,随着治沙工作的推进,水库重焕生机,周边绿意盎然。“麦草方格”固沙法,这一民勤人向世界奉献的智慧瑰宝,宛如一声响彻云霄的号角,引领着治沙事业不断前进。队员们还系统认识了沙米、黑枸杞等本土固沙植物及其蕴含的生态智慧,真切体会到生态系统的精妙与神奇。

展望未来征程,民勤防沙治沙纪念馆承载着传承与弘扬治沙精神的重大使命。为了更好地履行这一使命,纪念馆积极谋划,将与学校携手开展青少年治沙教育专项活动。通过生动有趣的课程、实地体验等方式,在青少年心中播撒环保的种子,培育他们守护绿色家园的意识。同时,纪念馆致力于挖掘和保护民间治沙技艺这一珍贵文化遗产。深入民间收集整理传统治沙方法,结合现代科技进行创新传承,让古老的技艺在新时代焕发出新的生机与活力。民勤防沙治沙纪念馆相关负责人表示,如今在党中央的坚定支持下,纪念馆发展迎来了新的契机。负责人还满怀憧憬地表示,未来希望更多人奔赴民勤。在这片广袤沙漠,亲手种下一棵棵树苗。众人携手,以点滴之力汇聚磅礴能量,让绿色在沙海蔓延,让民勤的沙漠逐步蜕变成生机盎然的绿洲,书写生态奇迹。

探访红崖山水库:感受民勤治沙成果与精神

告别纪念馆,实践团一行来到了被誉为“瀚海明珠”的红崖山水库,它是民勤治沙辉煌成就的鲜活注脚。伫立水库大坝之上,极目远望,湛蓝如镜的湖水与远处葱郁的植被交相辉映,宛如一幅浑然天成的绝美画卷,徐徐铺展在眼前。红崖山水库的建成,倾注了无数民勤人民的心血。往昔,风沙狂舞、水资源极度匮乏,民勤的生态环境岌岌可危。为扭转乾坤,民勤人民以无畏的勇气和坚韧的毅力,毅然开启修建水库的征程。在恶劣的环境与艰苦的条件下,他们披荆斩棘,历经多年不懈奋斗,终让这座大型水库拔地而起。水库的落成意义非凡,它不仅精准调控水资源,为农业灌溉和居民生活筑牢保障,更如神奇画笔,重塑周边生态环境。如今,水库周边绿树环绕、繁花似锦,成为众多野生动物的温馨家园。

实践团成员沿着水库悠然漫步,沉浸在这片宁静与美好之中。大家由衷感慨,红崖山水库是民勤治沙精神的生动象征,它镌刻着民勤人民与自然顽强抗争的智慧与果敢,也让众人保护生态环境的信念愈发坚定,立志为守护这方绿水青山贡献自己的力量。

“梭梭青苗护民勤”美丽中国实践团的此次行动,不仅为民勤的治沙事业播撒下新的希望、注入了鲜活动能,更让团队成员在与荒漠的直面交锋中,深切体悟到治沙之路的千难万险与治沙精神的磅礴伟力。这份“艰辛”,是烈日炙烤下的挥汗如雨,是风沙裹挟中的步步坚守;这份“伟大”,是一代代治沙人用双手在荒漠中筑起绿色屏障的执着,是人与自然角力中写就的生态传奇。未来,他们将以持续的行动守护民勤的每一寸绿意,让防沙治沙的信念在实践中愈发坚定,用青春的担当为美丽中国的蓝图添上属于新时代的一笔,让生态文明的种子在更多人心中破土生长。

撰稿:梁爽、易君、任冰冰

摄图:任冰冰

初审:任冰冰

复审:张静、后玉良

终核:田园园 张倩

数字经济商学院“梭梭青苗护民勤”美丽中国实践团供稿