秋风渐起,菊黄蟹肥,又是一年重阳时

“九九”重阳节,源于上古“祭天祈寿”习俗,因《易经》中以“九”为阳数,两九相重,故名“重阳”。魏晋时期逐渐定型为赏菊、登高等传统活动,唐代被正式定为民间节日,承载“避灾祈福、孝亲敬老”的文化内涵。

风雅习俗:藏在仪式里的生活美学

古人的重阳节充满诗意与仪式感。

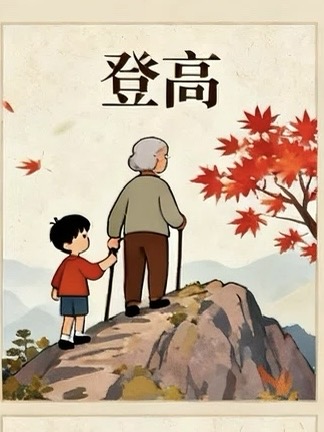

登高“辞青”:九月秋深,草木渐凋。古人认为登高可接天地清气、远离浊邪,全家相伴登高远眺,亦为“辞青”,寓意告别青翠,迎接金秋丰收静美。

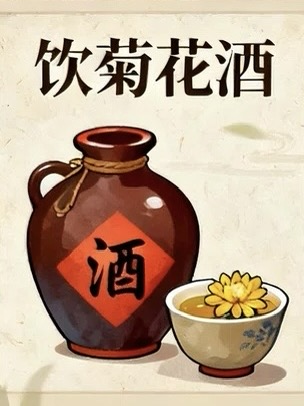

赏菊饮酒:菊花被称为“延寿客”,凌霜而开,象征高洁品格。陶渊明“采菊东篱下”更添隐逸之风。重阳时人们赏菊、采菊,将其与粮食共酿成菊花酒,以期祛病延年。

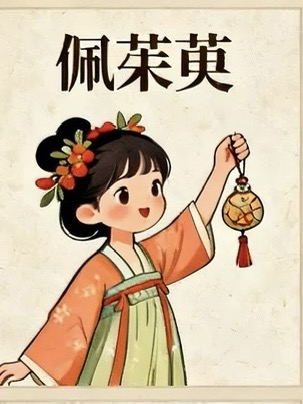

佩插茱萸:茱萸又名“辟邪翁”,气味辛香,可驱风邪。古人将其果实装入香囊佩戴,或插于发髻。王维“遍插茱萸少一人”道尽其中深切的思念。

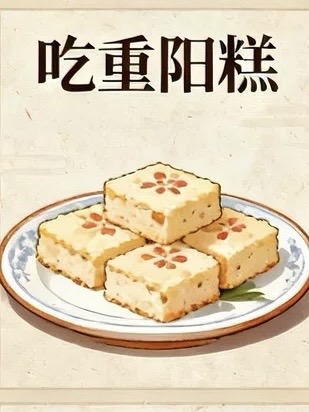

吃重阳糕:不便登高者以糕代“高”,因“糕”“高”同音,寓意登高。糕上插小彩旗或制为宝塔状,寄托“步步高升”的美好愿望。。

诗意重阳:刻在文化基因里的情怀

千百年来,无数文人墨客在重阳日留下不朽诗篇,让这个节日充满了诗意的回响。

“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”——王维《九月九日忆山东兄弟》

“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。”——杜牧《九日齐山登高》

“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”——李清照《醉花阴》

这些诗句,或抒写乡愁,或感慨人生,或寄托相思,将个人情感与节日氛围完美融合,共同构成了重阳节深沉而动人的文化底色。

传承中的温情

今日我们或不再遍插茱萸,但登高赏秋的惬意未变;或不再自酿菊酒,但对家人健康的挂念愈深。

这个重阳,无论你身处何地,不妨陪长辈聊聊天听他们讲讲往事;出门走走感受天高云淡的秋日气息,或仅仅是一通电话,告诉家人你的牵挂与问候。

撰稿:罗垚

供图:图片来源于网络(侵权删)

初审:罗垚

复审:任超群

终审:黄灿

数字经济商学院供稿