“十四行诗就像精致的语言魔方,以固定的结构承载深邃的情感,用韵律的节拍奏响文字的乐章。”11月5日,一场主题为“心跳的节奏:在Sonnet18的韵律中感受英语诗歌的音乐”的“百万奖励基金”示范课培训在重庆移通学院勤者楼201智慧教室举行,由国际教育学院英语教研室主任朱陶老师主讲,全校各学院老师通过线下参与、线上直播的方式同步听课。以十四行诗为核心,从诗歌本质、韵律规则、音节节奏等基础维度切入,通过沉浸式体验、互动式解析与创造性实践,带领各位老师领略英语诗歌的独特魅力,为大学英语文学类课程教学提供了生动范本。

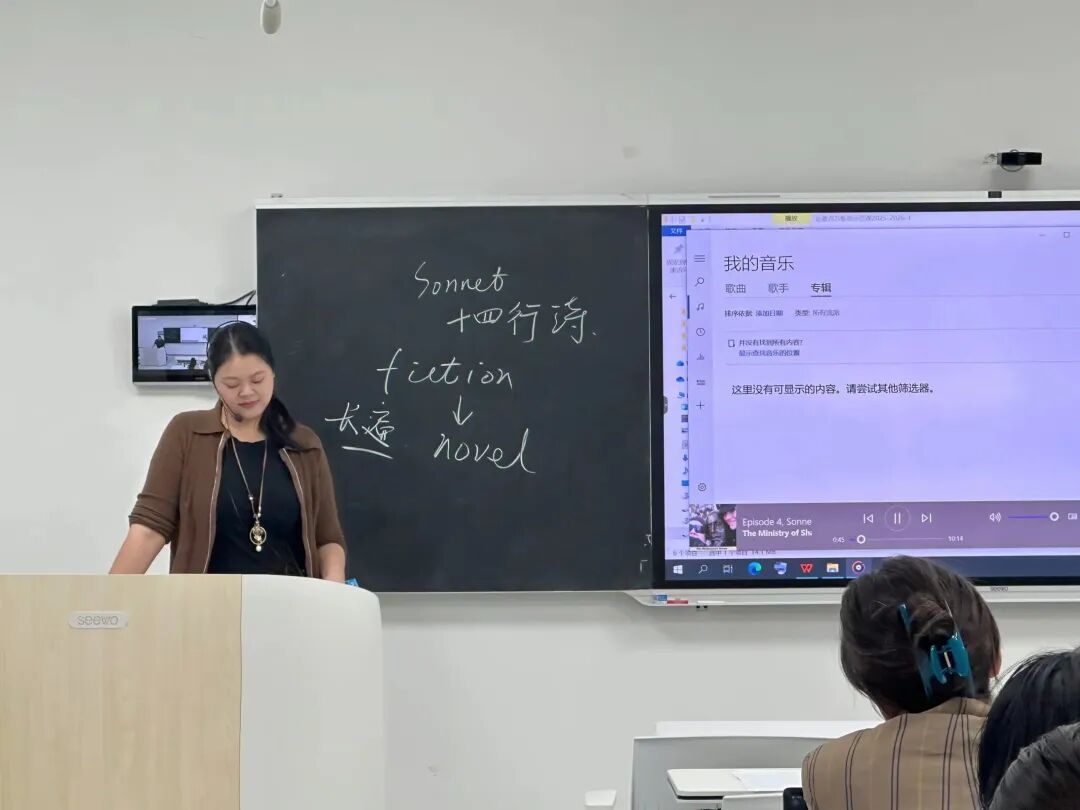

课程伊始,朱老师以“什么是诗歌”“诗歌出现的时间”“什么人读诗歌”这几个问题引发大家思考,打破了对诗歌“晦涩难懂”的刻板印象。“诗歌是情感的凝练表达,是语言的艺术升华,它像一扇窗,让我们用更细腻的视角观察世界。”朱老师结合中英文经典诗歌片段对比,指出诗歌兼具“音乐性”与“意象性”两大特质,前者通过韵律、节奏实现听觉美感,后者借助意象、隐喻传递深层内涵,而十四行诗正是这两种特质的完美融合。

为帮助大家建立诗歌基础认知,课程重点解析了“韵”“音节”“韵步”三大核心概念。在“韵律解析”环节,朱老师以莎士比亚十四行诗第十八首(Shall I compare thee to a summer's day?)为例,通过音频范读、分句标注的方式,直观呈现 “ABAB CDCD EFEF GG”的押韵结构。“押韵就像诗歌的回声,让文字在重复中产生共鸣。”她现场邀请老师分别朗读,感受尾韵(end rhyme)带来的韵律美感,并对比英语诗歌中头韵(alliteration)、腹韵(assonance)的不同表达效果,通过一些例句,让老师们理解韵律对情感表达的强化作用。

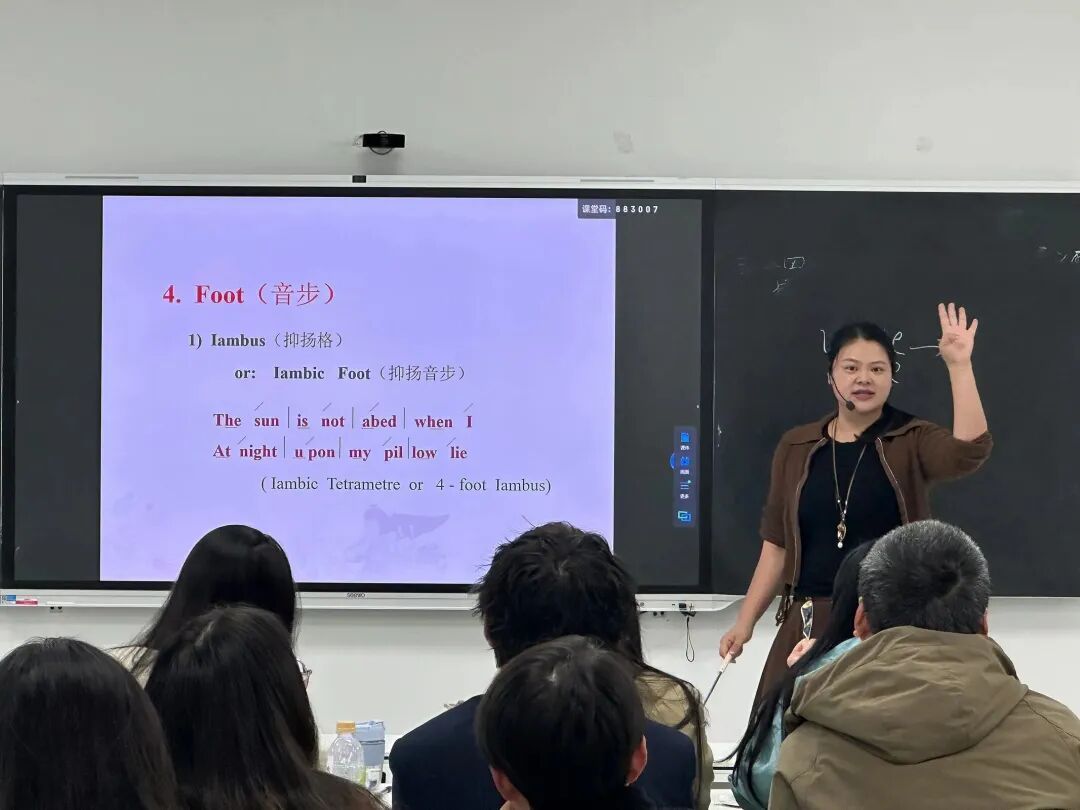

在“音节与韵步”教学中,朱老师采用“量化分析 + 实践体验”的方式,降低抽象概念的理解难度。她首先解释,音节是语言的基本发音单位,而韵步(foot)是诗歌节奏的核心,由重读音节与非重读音节的组合构成。针对十四行诗常用的“抑扬格五音步”(iambic pentameter),她拆解出“轻-重”的节奏模式,以“Shall I /compare/thee to /a sum /mer's day?” 为例,用拍手打节拍的方式引导学生感受五组韵步带来的平稳韵律。“就像心跳的节奏,抑扬格五音步让诗歌读起来流畅自然,既富有力量又不失柔美。”为巩固知识点,课堂设置了“韵步寻找挑战”环节,老师们快速标注诗歌中的重读音节,分组完成韵步划分任务,现场气氛热烈。

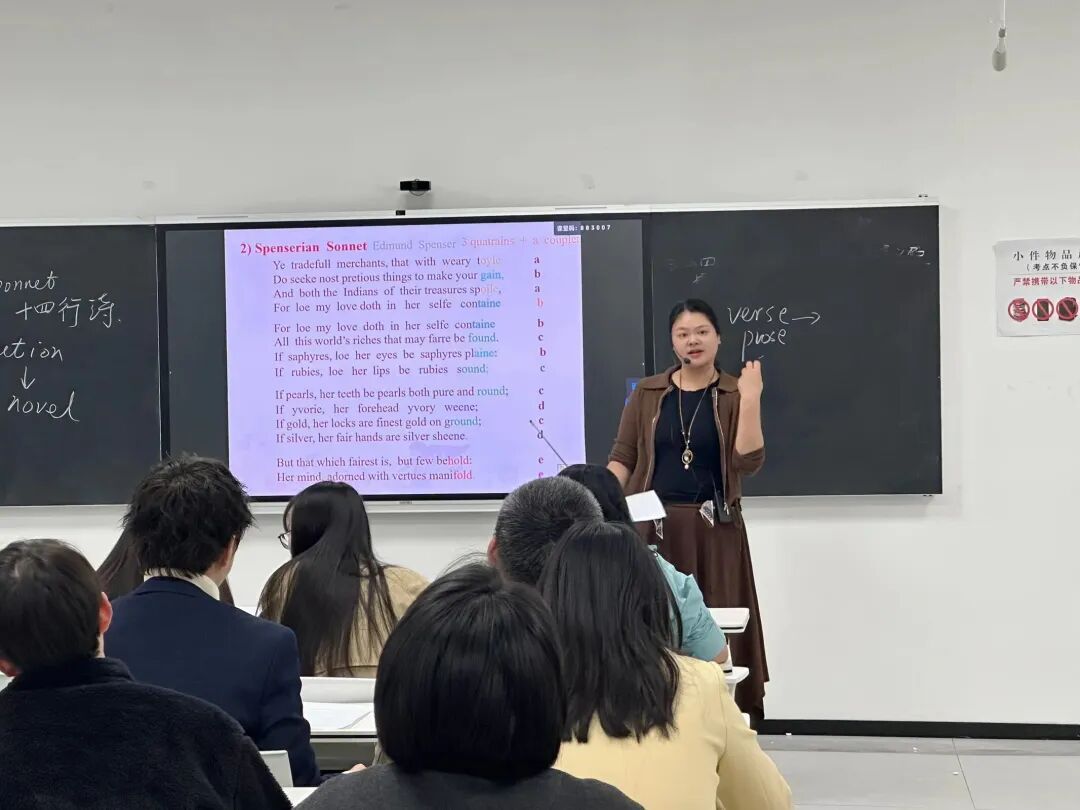

课程中段,朱老师聚焦十四行诗与斯宾塞诗歌的韵律特征对比,进一步引导老师理解解析诗歌的韵律复杂和写作难度。她以莎士比亚十四行诗第130首(Shall I compare thee to a summer's day?)和Edmund Spenser十四行诗集《爱情小唱》(Amoretti)的第 15 首(Sonnet 15)为例,Spenserian Stanza,每节8行抑扬五音步加1行抑扬六音步,押韵格式为 ABABBCBCC,韵律庄严、节奏舒缓,语言风格偏向典雅、复古,甚至带有刻意的“诗意化”,读起来有距离感,朱老师说这也就是为什么Edmund Spenser被誉为“诗人中的诗人”。

为实现“输入-输出”的教学闭环,示范课设置了课后创造性实践环节。朱老师给各位老师发了一首威廉·华兹华斯I Wandered Lonely as a Cloud,运用课堂所学的押韵规则与节奏模式,尝试去赏析一篇英语诗歌。

课后,参与听课的教师们纷纷表示,本次示范课构建了“概念解析- 经典研读-实践创作”的教学逻辑,将抽象的诗歌理论转化为可感知、可操作的教学内容,为教学提供了宝贵经验。

此次“百万奖励基金”教学示范课的成功举办,不仅让教师们深入理解了诗歌的艺术特质与创作规律,更搭建了师师交流、教学相长的平台。未来,重庆移通学院将持续推进课程建设与教学创新,让更多优秀教学案例走进培训课程,以文化人、以文育人,为教育教学培养注入精神力量。

撰图:蒋娜

撰文:唐浪清

编辑:刘佳

复审:杨德龙 姚甜馨

终核:姜姝