为引导学生深入理解人际关系中的边界感,掌握情绪管理与自我认知的方法,于5月16日下午下午2点至4点,一场以《被讨厌的勇气》经典桥段为核心的活动在丁山书院巨蟹座·项目共创空间顺利开展。本次活动通过情景演绎、互动讨论和哲学思辨,带领参与者探寻“课题分离”的人生智慧。

活动以青年与哲人的对话开篇,抛出“是否该在意他人评价”的灵魂拷问。当青年质疑“忽视他人感受是否自私”时,哲人以“课题分离”理论回应:“辨别事件结果的承担者,是区分自身与他人课题的关键。”

现场通过角色扮演,让参与者先尝试解读“课题”含义,再结合哲人观点展开讨论。例如,针对“不按父母意愿选专业是否自私”的争议,哲人指出:“父母的情绪是他们的课题,用迎合换取他人快乐,终将失去自我。”

在“孩子不学习”的案例讨论中,学生模拟老师视角提出“劝学、沟通家长”等对策。哲人则强调:“营造学习环境是老师的课题,但‘是否学习’本质是学生的选择。越界强迫只会引发控制焦虑,尊重课题边界才能实现双向成长。”这一观点引发热烈共鸣,有学生分享:“曾因室友熬夜影响作息而焦虑,现在明白‘管理作息是我的课题,他人习惯是其自由。”

针对“坚持自我会被讨厌”的焦虑,活动通过小组辩论形式,探讨“真实自我与他人认可”的关系。紧接着,哲人指出:“因拒绝迎合而远离的人,从未真正接纳你;当你放下讨好,同频的人终将相遇。”

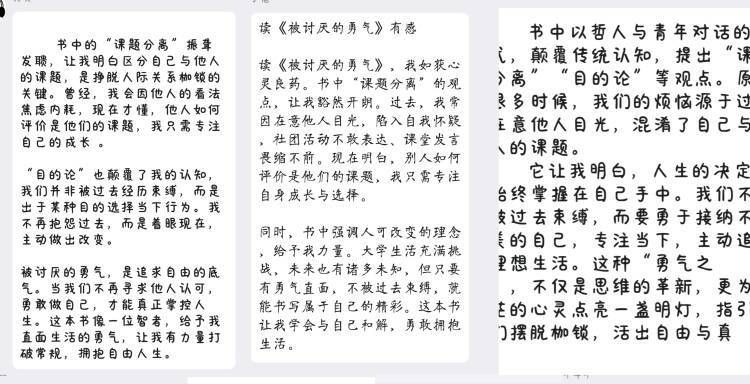

活动尾声,参与者们积极分享心得。有人感慨道:“以前总觉得自己的生活被他人的评价和期待填满,看了《被讨厌的勇气》,才明白人生的决定权始终在自己手中。”还有学生表示:“‘课题分离’让我意识到,过去在人际交往中过多干涉他人课题,也让自己背负了不该有的压力,往后要学会专注自身成长。”这些分享不仅是对书籍内容的深刻领悟,更是大家迈向心理自由的有力见证。

本次心理活动工坊以哲学对话为载体,通过沉浸式思辨帮助学生建立“自我责任”意识。学会区分“我的事”与“他人的事”,不仅是情绪管理的起点,更是迈向心理自由的第一步。

撰稿:田莹莹、李函蔚

摄图:李函蔚

编辑:姚泽远

初审:冯川浩

复审:袁海杰

终核:穆仕容

丁山书院&心理活动工坊供稿