为持续深化茶艺美学实践育人体系,推动劳动育美与在地文化深度融合,古剑书院以“校地联动、文化美育、实践赋能”为核心,持续拓展茶艺美学实践场景与内涵。从綦江各地的茶山工坊开始,打造系列实践活动体系,逐步形成“技能习得—文化浸润—产业联动—国际传播”的完整育人链条,为乡村振兴与文化传承注入青春动能。

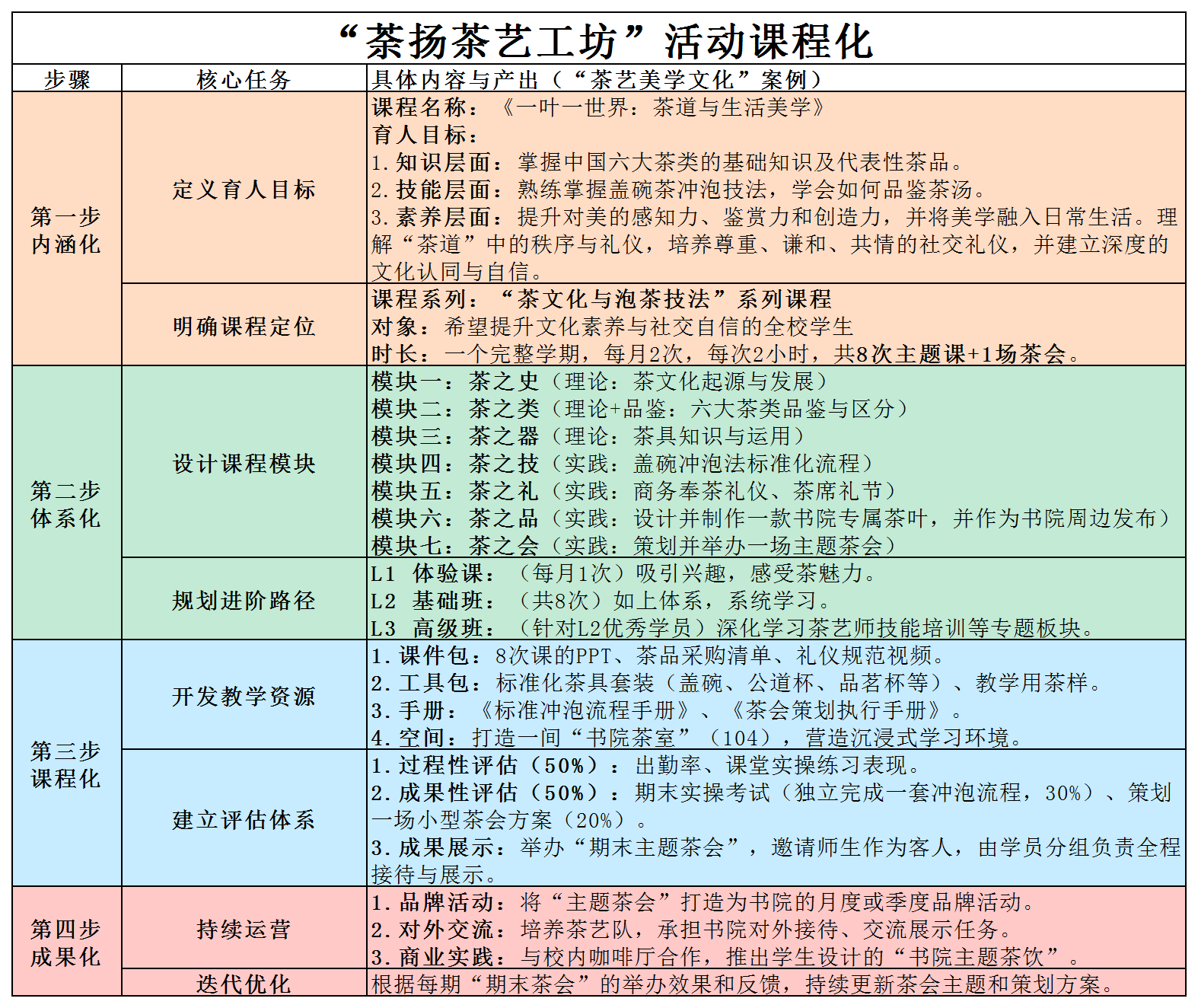

自启动茶艺美学育人项目以来,古剑书院以荼扬茶艺工坊为核心载体,不断拓展实践边界,搭建起覆盖基础技能、文化融合、产业赋能、国际传播的实践矩阵:

綦江区石角镇新农村茶山:聚焦茶艺基础技能培育,学子们在专业茶农指导下,系统学习“一芽一叶”“一芽二叶”的采摘规范,掌握鲜叶筛选的品质判断标准与手工采茶的力度控制技巧。通过实地观察茶树生长习性、土壤与气候对茶叶风味的影响,建立起对茶叶原料品质的初步认知,为后续茶艺冲泡、制茶工艺学习筑牢根基,该场景成为书院茶艺入门实践的核心阵地。

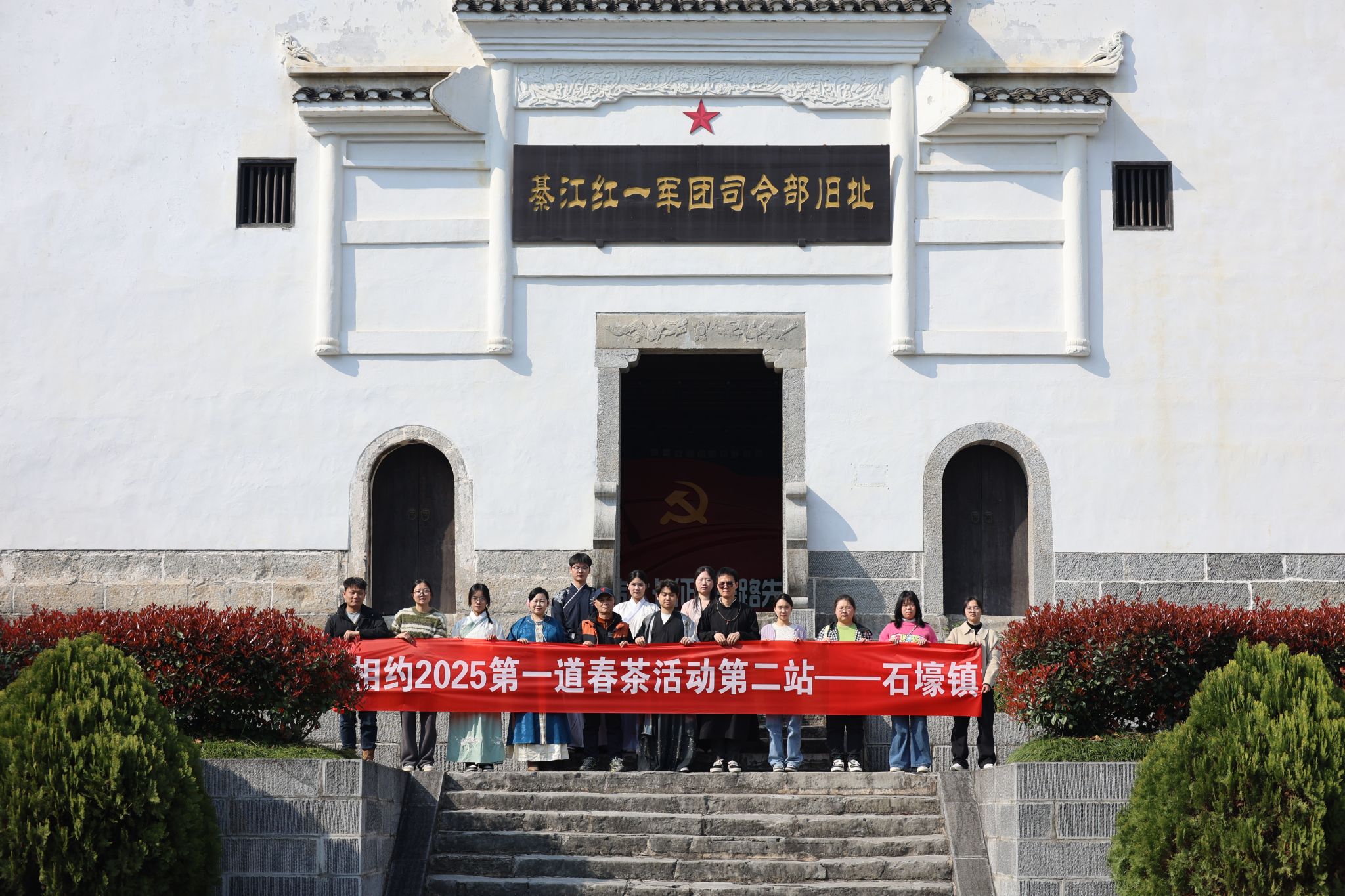

綦江区石壕镇:打造“红色文化+茶文化”融合实践场景,学子们循着长征足迹探访当地百年古茶树。在古茶树下开展茶艺实践,亲手冲泡“长征茶”,在茶汤的醇厚滋味中体悟革命岁月的坚韧精神。活动将茶艺技能训练与红色精神传承相结合,让学子在实践中理解茶文化的精神内核,实现技艺提升与价值引领的双向收获。

綦江区永新镇梨花山茶厂:构建全流程制茶实践体系,学子们深度参与从鲜叶采摘到成茶出品的完整环节。在制茶师傅指导下,学习杀青环节的温度把控、揉捻环节的力度与时间配比、烘焙环节的火候调节等核心技艺,直观感受“失之毫厘谬以千里”的工艺严谨性。通过亲手制作茶叶,学子们不仅掌握传统制茶技艺,更体会到劳动人民代代相传的匠心精神,深化对“茶之美”源于工艺之精的认知。

綦江区永新镇云品村:搭建“实践赋能乡村产业”的校地协同平台,以荼扬茶艺工坊资源为契机,学子们开展了暑期实践活动。在参与实践的过程中,通过直播形式开展助农活动,并升级产品包装,单场曝光达22000+次;

行业认可与国际传播:系列实践成果持续获得行业与国际层面的关注。活动成功入选中国茶叶学会主办的全国性活动周,书院教师代表在学会社群分享“茶艺美学+实践育人”的创新模式;受校内国际教育学院邀请,书院茶艺团队为德国ASG公益教育集团代表团等外国友人,表演长壶冲泡、盖碗茶艺等非遗技艺,结合綦江盐茶古道的历史文化进行讲解,让中华茶文化通过实践场景实现跨文化传播。

循着书院“校地联动、实践践美”的核心路径,春灯村菊园实践作为茶艺美学育人矩阵的新增场景,既延续了前期实践的核心逻辑,又拓展了育人边界。2025年11月,古剑书院携手荼扬茶艺工坊企业导师徐露,带领学子走进春灯村菊园田垄,开展菊花茶采摘与制茶实践。活动中,学子们参照石角镇茶山实践习得的鲜叶筛选经验,仔细挑选饱满鲜嫩的菊花瓣;在工坊制茶环节,衔接梨花山茶厂实践中掌握的翻拌、晾晒等基础流程,实现技能的迁移应用。同时,活动延续云品村实践中“校地协同+公益赋能”的思路,师生共同参与菊花收割、搬运,以实际行动为农户减轻农忙负担,让“茶艺美学+劳动公益”的育人模式更贴近乡村实际,进一步完善了实践矩阵的场景覆盖与内涵延伸。

从茶山到菊园,从基础技能打磨到文化国际传播,古剑书院已通过“阵地+活动+实践”的三维模式,构建起务实多元的茶艺美学实践育人矩阵。系列活动深度践行书院制育人理念,既让学子在实践中习得技能、浸润文化,又通过校地协同为乡村振兴注入青春力量,实现育人价值与社会价值的统一。未来,书院将继续优化实践体系、深化校地合作,让茶艺美学实践成为连接校园与社会、传承文化与赋能发展的重要纽带,为中华茶文化传承与乡村振兴贡献更多书院力量。

撰稿:徐浚涵

摄图:严浩、徐小婷、陈进蓉

编辑:张蕾

复审:刘思含

终审:卓嘉

古剑书院供稿