为进一步深化党史学习教育,让红色基因在青春岁月中持续传承、熠熠生辉,7月5日,外国语学院“红乡逐梦,青旅传情”党史学习教育团继续深入彭水土家族苗族自治县黄家镇,去追寻老一辈革命家的光辉岁月。团队成员怀揣着对历史的敬畏与对信仰的追慕,走进党史教育基地、重庆红军历史陈列馆与黄家镇人民纪念碑,试图在历史遗存的细枝末节中,解码信仰的磅礴力量;于乡土发展的脉络纹理里,感悟奋斗的初心使命。

【戎装映史,青旅弘光】

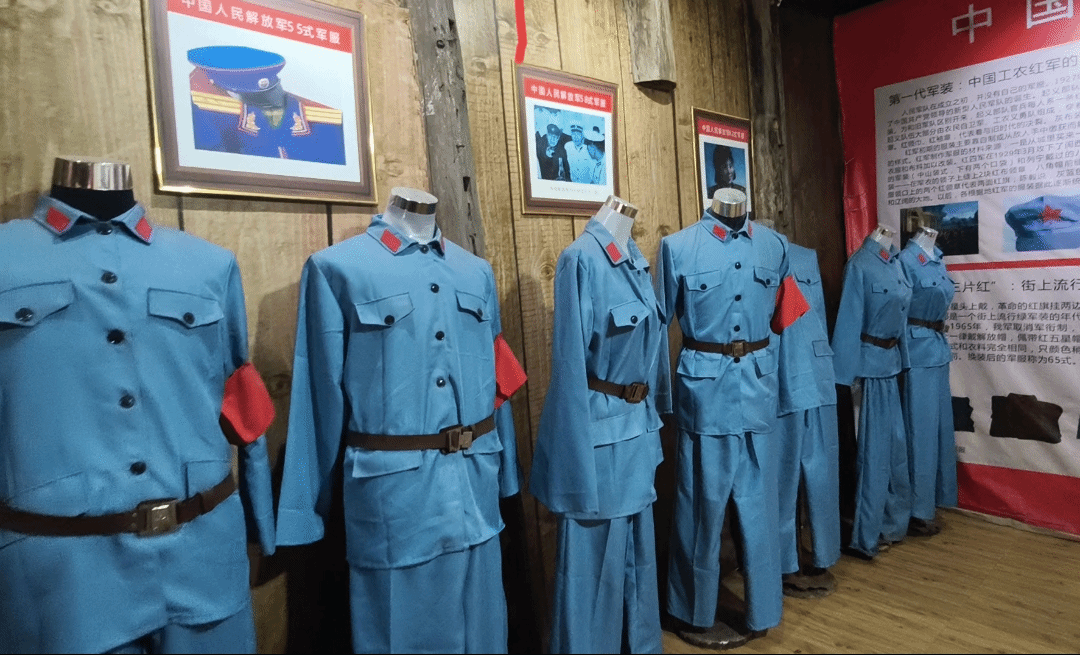

上午,团队成员走进黄家镇党史教育基地,看到一件件承载岁月重量的军服有序陈列,宛如一部部无声却震撼的历史典籍。从带着烽火痕迹的旧款军服,到展现新时代风貌的样式,它们静静伫立,像是在等待与参观者进行一场跨越时空的对话。团队成员的目光,被这些军服牢牢吸引,透过布料的纹理、领章的设计,大家努力探寻背后的故事——听着讲解员的一一阐述,仿佛看见往昔的军人,是如何身着这些军装,奔赴战场、坚守岗位,用热血与忠诚诠释对党的信仰、对国家的担当。在这里,军服不再只是单纯的着装,而是成为连接过去与当下、历史与青春的纽带,让团队成员真切触摸到人民军队在党的引领下,一路发展、砥砺前行的精神脉络。

【军史铸基,青心逐光】

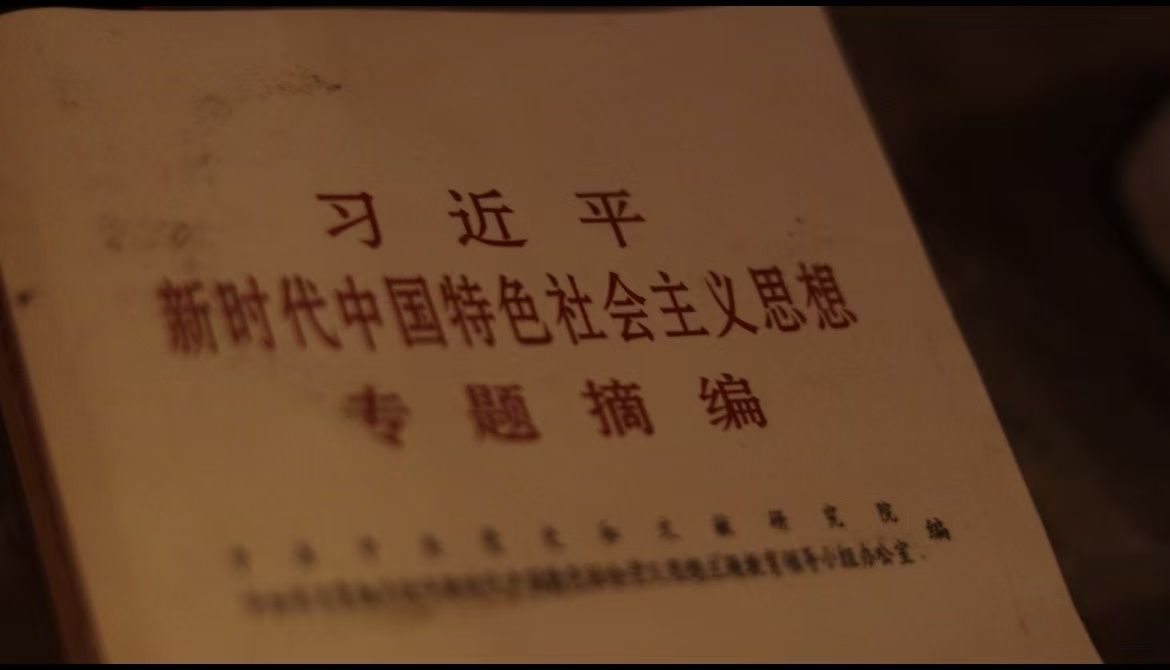

“妹儿,你们晓得不,当年红军就在这屋檐下歇脚,给咱老百姓讲革命道理哟!”午后,阳光透过红军历史陈列馆的青瓦木窗,洒在石板路上。78岁的老居民李爷爷,拄着拐杖,慢悠悠朝党史学习教育团走来,眼角的皱纹里藏着数不清的红色故事。李爷爷坐下,指着街边老墙:“当年红三军司令部扎在这一片,红军战士们纪律严着呢,‘不拉夫,不筹饷’,还帮乡亲们挑水、种地。有回我家太爷爷生病,红军医生摸黑翻山越岭找药材,硬是把人救回来!”话语间,他浑浊的眼睛闪过光亮,仿佛又看见当年的红色身影。乡亲们用饱含深情的语调,为团队成员讲述红军历史陈列馆背后的点点滴滴,他们将宏大的党史叙事,转化为发生在乡土间的真实实践,红色基因并非遥不可及,它深深扎根在这片土地上,成为滋养地方发展,推动时代进步的精神根系。

【军碑凝魂,青旅笃行】

下午,调研团队走进彭水黄家镇中心中学,于苍松翠柏间瞻仰人民纪念碑。斑驳的碑体上镌刻着“为人民服务”的鎏金箴言,与底座浮雕中红军战士帮老乡担水的场景遥相呼应,无声诉说着1934年贺龙率红三军在此驻扎时“不拿群众一针一线”的赤子初心。这座承载着笔架山战役记忆的丰碑,不仅是革命老区红色基因的结晶,更成为新时代青年的精神灯塔——当团队成员们指尖抚过碑身风化的纹路,誓言在浮雕前铿锵回响,历史的星火便穿透时空,点燃青春的理想。黄家镇的风雨征程在乡村振兴的沃土上熠熠生辉,纪念碑矗立处,既是历史的回音壁,亦是未来的起跑线。

成员们深刻认识到,军服的变迁,映射着人民军队建设与国家发展同频共振的轨迹,背后是党的引领与支撑;镇史的传承,映照出党史在基层落地生根、赋能乡土的生动实践,饱含着百姓对党的拥护与追随。团队成员深刻领悟此行的意义,将其内化为成长的动力、外化为行动的指引,既成为红色精神的虔诚“传承者”,把信仰的力量接续传递;更要做新时代的勇敢“奋斗者”,让红色火种在青春逐梦的道路上,持续燃烧、绽放光芒,照亮属于青年一代的奋斗征程 。

撰稿:梁旭浩 沈梦婕

摄影:周春余、沈梦婕

编辑:梅瑞佳

复审:吕戈、屠建丽

终审:梅瑞佳、刘佳昕

外国语学院“红乡逐梦,青旅传情”党史学习教育团供稿