为深入践行“美丽中国”建设理念,探寻自然生态与人文底蕴交织的独特魅力,7月3日清晨8时30分,“寻美三江,传韵九州”观察实践团从重庆移通学院北校区大门启程,开启第三天充满诗意与文化韵味的探索之旅。成员们以赤子之心贴近合川的草木湖泽,用探索之眼发现三江流域的生态密码,在俯仰天地间勾勒中国山水的灵秀底色,让“发现美、定格美、分享美”的理念融入每一步丈量。

晨光熹微中,实践团首站抵达草街渔村。踏入这片被涪江滋养的田园秘境,湿润的水汽裹挟着稻穗清香扑面而来——百亩荷塘如绿色丝绒铺展,粉白荷花或擎着露珠静立,或在叶隙间闪躲晨光,蜻蜓点水时荡开的涟漪,恰是自然写下的诗行。成员们缓步穿梭,用镜头记录下荷花自然舒展的模样,把这份田园的宁静美好留存下来。

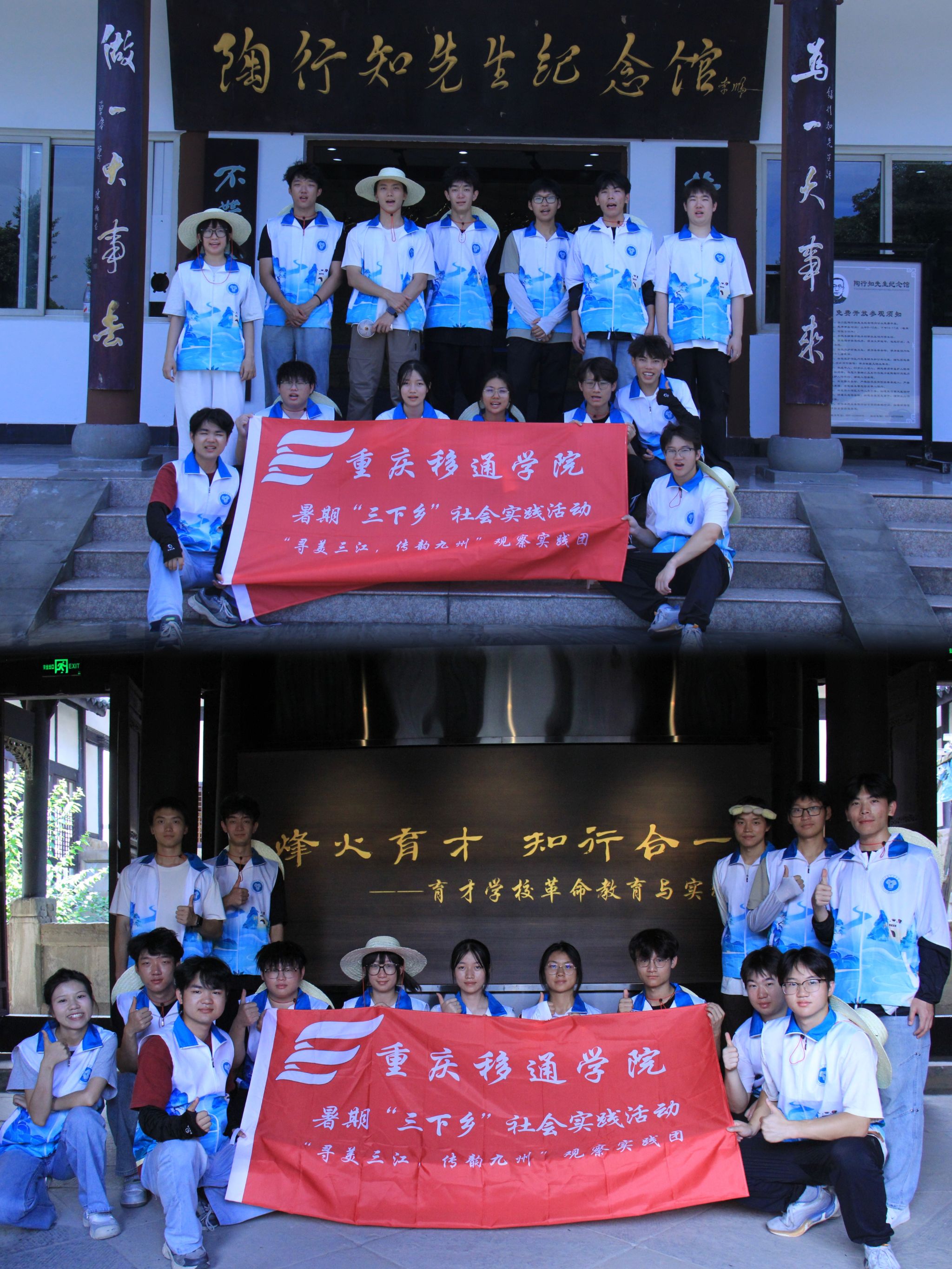

循着历史的足迹,实践团走进了育才学校旧址。参天黄葛树的气根垂落如帘,为校园增添几分静谧与庄重。漫步其间,陶行知先生“生活即教育”的理念仿佛化作拂面微风,浸润着每位成员的心灵。走进陶行知纪念馆,展柜里泛黄的手稿布满岁月痕迹,玻璃后的老照片定格着往昔岁月。这些静默的展品,如同穿越时空的讲述者,娓娓道来先生“为一大事来,做一大事去”的教育初心。

成员们放慢脚步,细细品读每一件展品背后的故事,逐渐领悟到教育不仅要扎根自然、融入社会,更承载着文化传承的重任。他们深知,守护和延续先辈的精神火种,正是推进“美丽中国”建设不可或缺的力量。

午后时分,渔村街道以岁月沉淀的古朴气息迎接实践团。蜿蜒的青石板路泛着温润光泽,每道细纹都镌刻着过往故事;斑驳墙体爬满藤蔓,墙头野蔷薇随风轻晃。飞檐翘角勾勒天际线,尽显传统建筑的精巧灵动,仿佛带人穿越回千年渔家盛景。

古巷中,竹编灯笼随风摇曳,雕花门窗虽已褪色,仍可见昔日匠人的精湛技艺。转角处,晾晒的渔网在阳光下银光闪烁,与江面波光相映成趣,渔家风情扑面而来。成员们化身时光记录者,将老街的一砖一瓦、一草一木收入镜头,让这份沉淀着岁月韵味的渔家风情,跨越时空传递至远方。

离开渔村,实践团一路欢歌笑语,乘车前往盐井老街。老街依江而建,两岸绿树成荫,此起彼伏的蝉鸣为炎炎夏日增添了几分诗意。街边石桌旁,白发老者专注地下着象棋,举手投足间尽显岁月的从容;屋檐下,大娘戴着老花镜飞针走线,指尖的虎头鞋、香囊等手工艺品,承载着代代相传的匠心。热情的老街居民围坐过来,向实践团成员讲述盐井兴衰的传奇往事,分享着“靠山吃山,靠水吃水,更要护山护水”的生存智慧。

实践团成员深入草街渔村、育才校园,漫步老街巷陌。他们化身美的探索者,在摇曳的荷塘晨景中发现生态之美,用镜头定格教育哲思与古韵烟火;以文字、影像为载体,将人文底蕴与自然和谐分享传递。这场旅程,不仅是对“美丽中国”深层内涵的探寻,更是发现美、定格美、分享美的生动实践。成员们坚定承诺,愿以蓬勃的青春之力,守护绿水青山的馈赠,夯实文化传承的根基,在新时代的画卷上,挥毫书写“美丽中国”的崭新诗篇。

撰稿:“寻美三江,传韵九州”实践团

摄图:“寻美三江,传韵九州”实践团

编辑:朱红

复审:史小霞

终核:刘 月

智能工程学院供稿