为积极响应国家乡村振兴战略,推动普通话与文化教育创新性的融合。2025年7月4日,重庆移通学院智能工程学院“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团前往钓鱼城社区新时代文明实践站和合川甘家坝垂钓基地开展以推广普通话为主题的活动,不仅采用“语言+艺术”的双轨模式开展助学活动,为社区儿童带来了一场寓教于乐的成长体验,而且通过标准普通话教学使村民们能够准确的与采购商高效对接,拓宽了农产品及垂钓装备的销售渠道。

声韵启蒙,播撒语言种子

上午9:30,实践团成员化身“普通话小老师”,在实践站内为社区儿童开设了一堂生动有趣的声韵母课程。实践团成员做出夸张的口型示范,让孩子们在欢快的氛围中准确的掌握了发音要领。不少孩子学得十分投入,纷纷主动举手模仿发音,课堂气氛十分活跃。在教室内,孩子们整齐而坐,眼神中满是对知识的渴望。声韵母的教学课堂让孩子在日常生活中掌握了准确的声韵母发音,避免许多发音错误,增强了孩子们对普通话表达的积极性。

分队行动,艺术与劳动共融

在钓鱼城社区,小老师们面向小朋友开展“普通话+绘画”形式的教学。从调色技巧到色彩搭配,实践团成员以“小画家导师”的身份引导孩子们发挥想象力。一名孩子为石膏娃娃设计“宇航员”造型,并自豪地用普通话说出:“我要让它去太空找星星!”,实践团成员们对他的创意赞不绝口,并鼓励他继续发挥想象。此次活动不仅培养了孩子们的艺术审美,丰富了孩子们的暑期生活,也让他们在创作中感受到了成就感和快乐,而且通过普通话的表达增加了孩子们的词汇量。

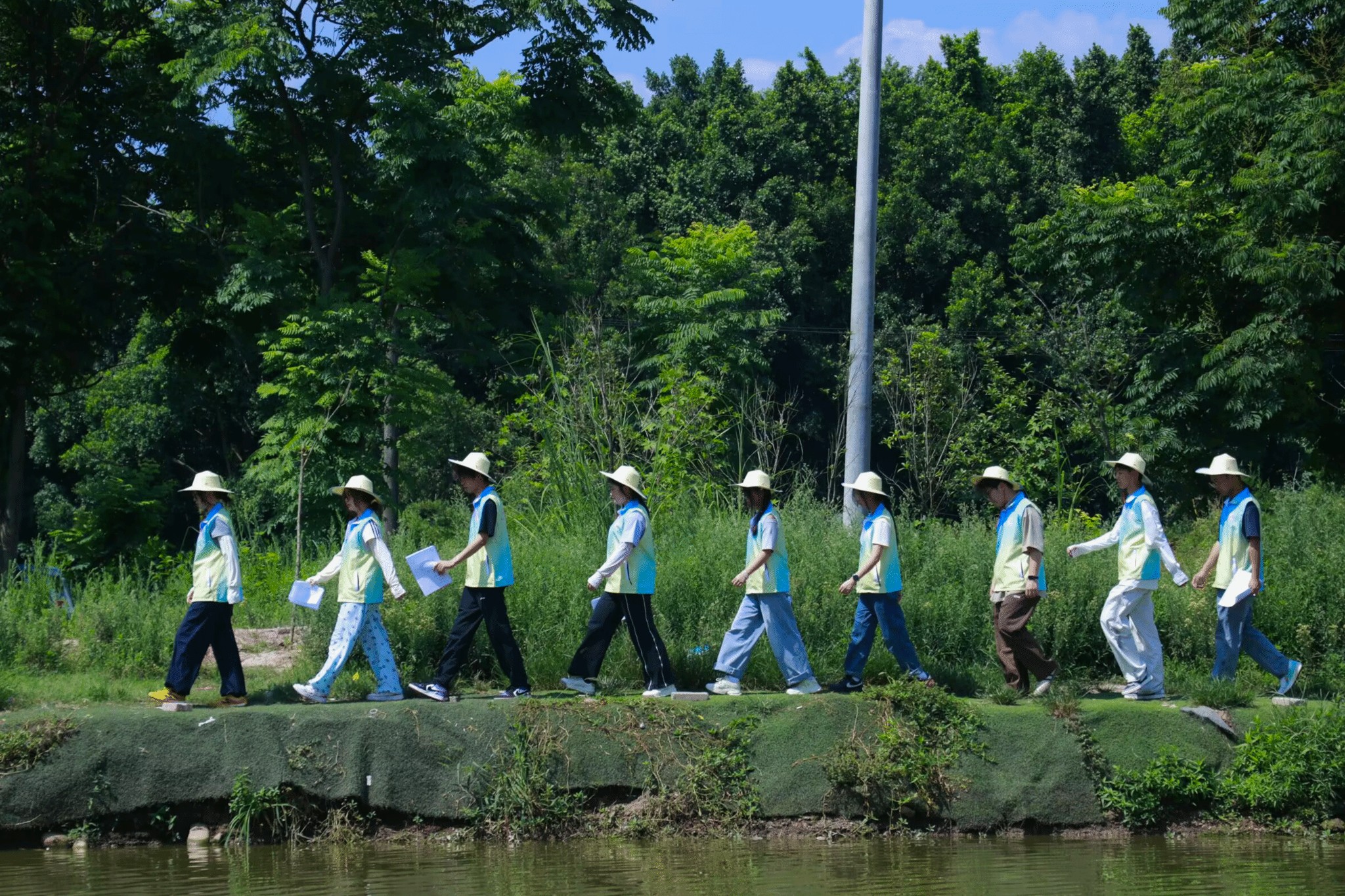

在甘家坝垂钓基地,实践团成员为基地员工及周边村民开展普通话推广培训。实践团成员结合垂钓场景模拟了游客咨询钓位、询问收费标准、了解垂钓技巧以及反馈问题等常见场景,让村民在逼真的情境中进行语言练习,提升村民在旅游服务中的语言能力。同时,成员们还协助基地整理鱼塘、维护设施,在实践中传递“劳动创造价值”的理念。

此次活动以“推广普通话”为切入点,通过语言教育、艺术创作与劳动实践的有机结合,探索了乡村振兴中文化赋能的新路径。未来,实践团将继续深入乡村,开展更多丰富多彩的活动,为乡村振兴贡献自己的力量。

撰稿:“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团 罗晓丹

摄图:“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团

编辑:史小霞

复审:史小霞

终核:刘 月

智能工程学院供稿