2025年7月1日-7日,“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团秉持着“以语为桥,以通促兴”的理念,走进钓鱼城新时代文明实践站及佛耳村,通过乡村调研、文化宣传、助农直播等主题开展“推普助力乡村振兴”暑期社会实践志愿服务活动。本次线下推普及帮扶工作人均118小时,覆盖人次达3000+。从田间地头的方言沟通障碍中,实践团体会到了推广普通话的迫切与必要;从乡村课堂的朗朗书声里,实践团看到了语言桥梁搭建起的希望与可能;从线上推广的广泛传播中,实践团彰显了助力乡村发展的担当与创新的魄力;从成员们的互帮互助中,实践团更领悟到了同心协力的价值与携手前行的意义。今天,就让我们怀着深深的触动与成长,一同倾听“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员们的心声。

以“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员的身份深入乡村后,我深切体会到“语言是桥梁,更是钥匙”。我们设计“拼音王国”互动课,将教学融入生活场景,小朋友们从不敢开口到在文艺汇演中演讲,让我深受触动。“汉字的奇妙旅程”课堂让古老文字焕发生机;书法课上孩子们对“普”字的认真,让我懂得推普更是点亮乡村未来;音乐则架起了代际沟通的桥梁。为让更多的人了解优质的农产品,我们把课堂搬入直播间。现场,农民伯伯耐心给我们讲解这里的历史以及产品的质量。他的脸上洋溢着笑容,很开心他们这里的农产品能够被更多的人见到。同时我也很开心能够参与到这场助农直播里,让我更加的了解农产品,以及更加明白推普的重要性。文艺汇演的温馨场景,让所有疲惫化为感动。

这段旅程让我明白,推普兴乡是青年与乡村的彼此成就。未来,我会继续在推普助农路上前行,让青春之声回响在乡村振兴征程中。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 黄家洪

这个暑期,我随队参与了以“推广普通话”为主题的三下乡活动。一周的时光里,教小朋友、走访调研、助农直播、走进敬老院,每一段经历都让我对三下乡的意义有了更深的理解。

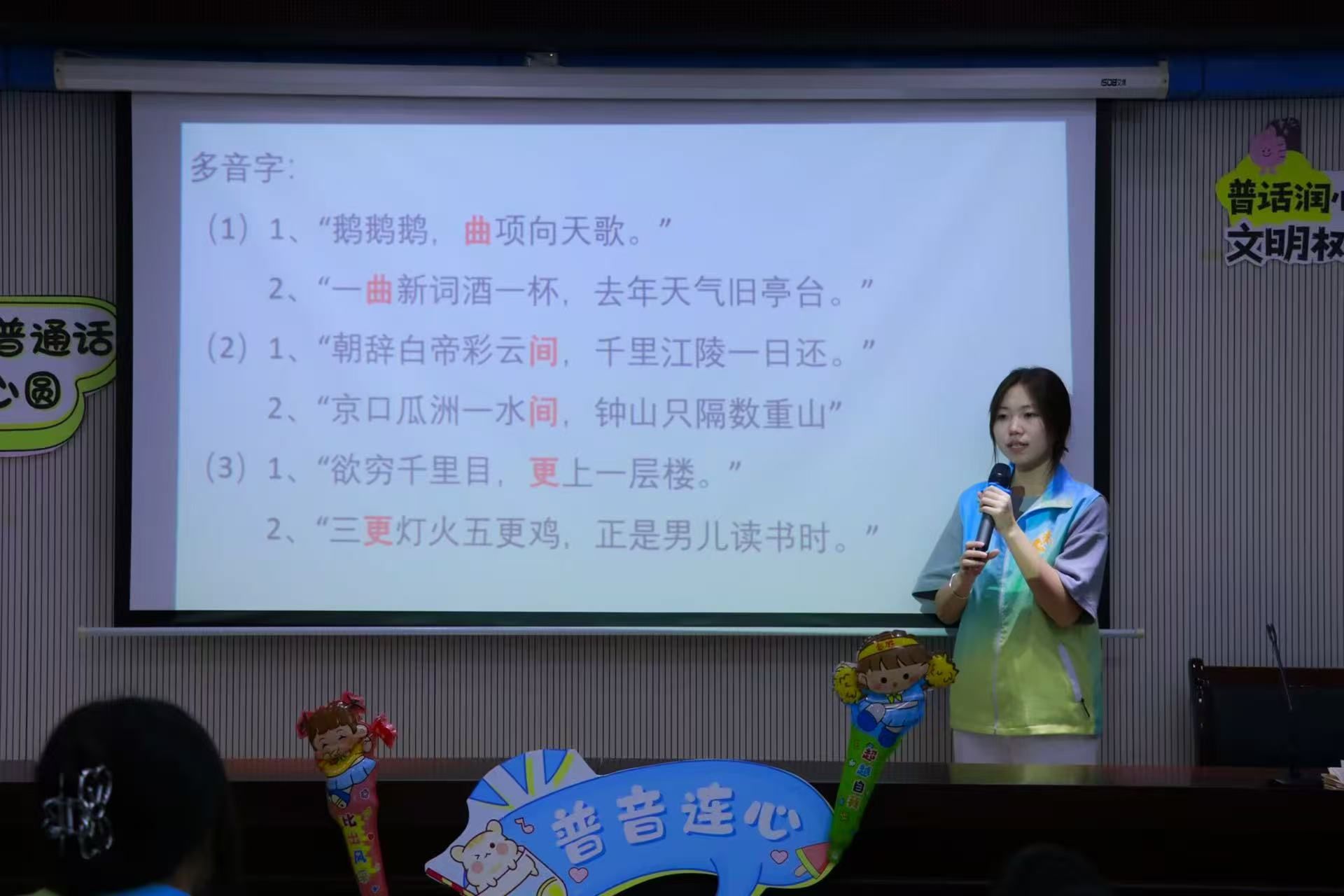

在社区给小朋友上课时,我们将书法、朗诵、绘画、手势舞等内容与普通话相结合,看着他们从羞涩不敢开口,到积极主动举手发言,我忽然明白,普通话不仅是交流工具,更是帮他们打开视野的钥匙。走访调研时,我们发现方言隔阂确实给农产品外销、政策理解带来不便。在助农直播中,队员们不仅向同村的居民们普及普通话,同时也宣传了佛耳村的悠久文化历史和新鲜农产品。看着三十几度的烈阳天气,村民们还在果园菜园里忙碌,我也明白了我们到这里来的意义,不光能为他们枯燥的生活带来一丝乐趣,更是推广与宣传。

这次三下乡让我明白,推广普通话不是否定方言,而是搭建更畅通的交流桥梁。它能让孩子看见更远的世界,让村民们的汗水更有价值,让温暖跨越代际传递。这个夏天,我们播下的不仅是语言的种子,更是理解与希望的种子。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 林方渝

七天的推普之路,像一场浸润乡土的细雨,悄悄在佛耳村的田埂上、钓鱼城社区的屋檐下,播撒下语言的种子。出发时心里总悬着块石头,怕自己这两下子担不起推普的事儿。可一脚踏进村子,跟乡亲们聊开了,才发现大家心里都跟明镜似的。那些问卷上的字迹、老人接过宣传册时的眼神,都在诉说着对“沟通桥梁”的期盼。看着孩子们从怯生生地抿嘴,到争着用普通话介绍自己的画作,忽然明白“从娃娃抓起”的深意,这些童声里,藏着乡村未来的模样。蔬菜园间的直播镜头、康养院里的书法墨香、急救课堂上的双语解说,让推普有了更温暖的形态。

回望这一路,从问卷上的铅字到田间的笑语,从课堂里的拼音到直播间的助农,我终于懂得:推普从来不是让乡音褪色,而是为乡土插上翅膀。当普通话和方言在田埂上共生,当规范的表达与乡村的烟火气相融,语言便成了真正的桥梁——一头连着脚下的土地,一头通向更远的世界。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 雷芮

参与三下乡推广普通话活动,于我而言是一次意义非凡的成长之旅。活动筹备阶段,团队成员共同设计了丰富多样的推普方案。从针对儿童的“拼音闯关小游戏”,到面向成年人的“普通话日常用语情景模拟”,每一个环节都凝聚着大家的智慧与心血。当真正走进乡村,面对不同年龄、不同文化背景的村民时,我才意识到推广普通话远比想象中更具挑战。有的老人一辈子习惯了方言交流,发音方式根深蒂固;一些孩子因缺少语言环境,普通话说得磕磕绊绊。但看到他们眼中对新知识的渴望,我们调整策略,用更耐心、更生动的方式教学。

这次活动,也让我对团队协作有了更深理解。大家分工明确、相互配合,在困难面前共同想办法,结下了深厚情谊。推普之路任重道远,未来我将带着这份经验与热情,继续为缩小语言鸿沟、促进文化交流贡献力量,让普通话成为连接城乡、传递温暖的桥梁。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 杨雯雯

这几天的三下乡实践活动,对我意义很深。我的工作主要在幕前,给小朋友上课、陪他们玩耍,这也让我重新感受到了童年的乐趣。

诗歌朗诵课上,我教小朋友们朗诵的关键,讲怎么把诗歌朗诵好。先是示范断句,哪里该停,哪里该连,再讲语气的轻重和表情动作。他们听得认真,跟着一句一句练。有的小朋友一开始声音小,我让他们大声点,后来越来越放得开。虽然声音稚嫩,但都很投入,一节课下来,已经基本掌握朗诵技巧。手势舞也很有趣,选的是《像你这样的朋友》,旋律欢快,动作不难。我先教他们分解动作,再合着音乐练。小朋友们学得快,跟着节奏跳,有的记不住动作就看旁边的人,笑着跟上。整个教室都是笑声,气氛很热烈。

这次活动确实累,每天早上要提前到教室准备,晚上结束后还要整理东西。嗓子总是干的,腿也发酸,但和小朋友们相处的时光很开心。他们会追着喊老师,会把画的画和买的零食送给我。这种累里带着满足,让我觉得很值得。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团 周莹

这次跟着队伍下乡推广普通话,我领了个“摄影师”的活儿。主要任务就是端着相机,到处拍拍拍。拍得最多的,就是咱志愿者给村里的小朋友们上课。他们教拼音、念儿歌、做游戏,想方设法让普通话变得有趣。我经常悄悄记录下他们上课的样子:有人讲得口干舌燥,有人比划得手舞足蹈,孩子们有时听得认真,有时又笑得前仰后合。这些瞬间,我都想用镜头抓住。

一开始吧,我觉得拍照挺轻松,就是记录嘛。但拍着拍着,感觉不一样了。透过镜头,我看到志愿者们是真的投入,嗓子哑了还在教;看到小朋友们从害羞不敢开口,到后来能大声跟着念;看到村里的老人家,虽然说着不太标准的普通话,但很认真地回答我们的问题,脸上带着笑。拍别人工作的时候,我好像也参与进去了。不只是个举相机的“局外人”,更像是在用另一种方式和他们一起“推普”。那些课堂上的笑声,调研时村民朴实的回答,都让我觉得,推广普通话这事儿,不只是教几个字音,更像是在慢慢搭一座桥。我们拍的每一张照片,记下的每一个回答,都是这座桥上的一块小砖头。

这次下乡,相机让我看到了很多温暖的画面,也让我自己多了一份参与感。原来,记录本身,也是一种力量。看着镜头里大家努力的样子,还有村民们开始尝试说普通话时那有点不好意思又带着点期待的笑容,就觉得,这事儿,挺值的。比光看照片本身,更让人觉得心里暖和。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 杨洲成

最初,我以为任务不过是用相机定格画面。跟着队伍给村里孩子上推普课,教拼音、唱儿歌时,我忙着抓拍志愿者们投入的模样——有人声音沙哑仍坚持,有人手舞足蹈逗乐孩子。孩子们从羞涩捂嘴,到大声跟读,那明亮眼神里的变化,被我悄悄收进镜头。七天里,相机记录的不只是画面,更是推普的温度。我不再是单纯举相机的人,发扇子时,教老人用普通话念扇面的文字,看他们不好意思又期待的神情,明白推普是搭桥——把知识、关怀,通过普通话,送到大家心里。

原来记录不只是留存,更是参与。每一次按快门、每一份问卷、每一把送出的扇子,都在为推普添砖加瓦。看着村民尝试新发音的笑容,志愿者们疲惫却坚定的眼神,我知道,这趟三下乡,我们传递的不只是语言,更是连接彼此的温暖,这份收获,比任何照片都珍贵。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 李柯

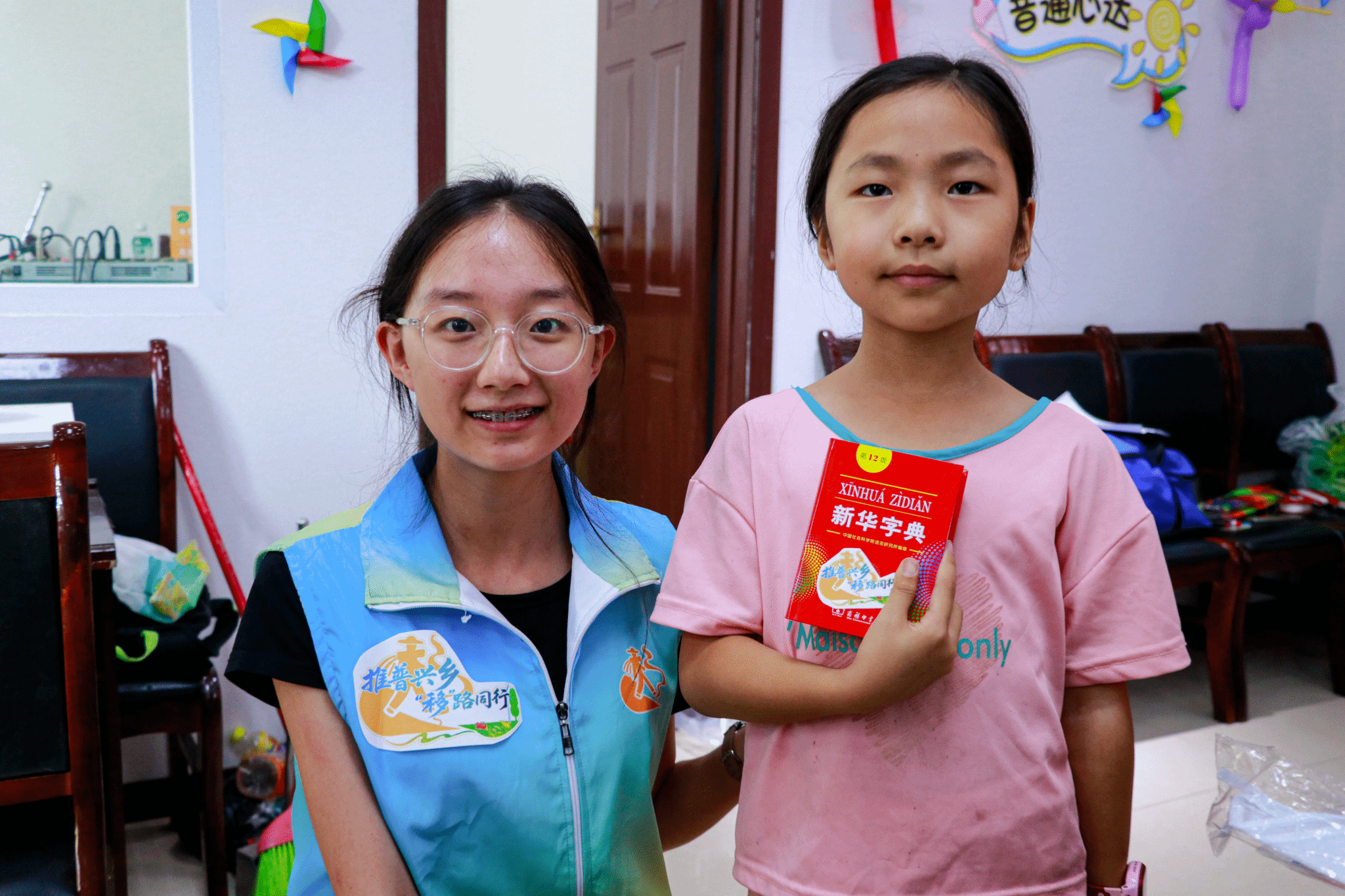

这次三下乡负责物资,原以为就是买买东西、分分物品,实际做起来才发现没那么简单。出发前得琢磨仔细:给老人的手册字要大,还得带方言对照;给孩子的文具要实用,识字卡得有趣。跑了好几家店比价,就为了省下钱多买些笔记本。分发的时候最有感触。老人接过手册时会念叨“这下能跟着学了”,孩子拿到带拼音的卡片,当场就举着问怎么读。看着他们把东西小心收起来,觉得那些搬箱子、记清单的累都值了。

原来物资不只是物件,是能帮他们学普通话的小工具。空了的箱子,装着的是实实在在的用处。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 陈诚

当我作为大学生参与“推普兴乡,‘移’路同行”推广普通话的活动中,深刻领悟到这句话的内涵。在这次意义非凡的旅程里,我走进乡村,用知识与热情,为乡村发展贡献力量。

除了普通话推广,我还教小朋友们唱歌、写毛笔字,开设甲骨文课堂。音乐是心灵的窗户,当我们一起唱响欢快的歌曲时,整个教室都充满了活力。孩子们的歌声纯真而动听,仿佛是乡村最美的音符。毛笔字则是中华文化的瑰宝,在教他们握笔、书写的过程中,我能看到他们对传统文化的敬畏与热爱。而甲骨文课堂更是让他们对古老的文字产生了浓厚的兴趣,一个个好奇的小眼神让我倍感责任重大。通过这些艺术教育活动,我希望能在他们心中种下文化的种子,让乡村的文化之花绽放得更加绚烂。

“三下乡”活动虽然结束了,但这段经历将永远铭刻在我的心中。我看到了乡村的巨大潜力和无限可能,也看到了自己的价值和使命。在未来的日子里,我将带着这份责任与担当,继续关注乡村发展,为乡村振兴贡献自己的力量。同时,我也希望更多的大学生能加入到“三下乡”的队伍中来,用我们的青春和智慧,书写乡村更加美好的明天。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 罗晓丹

说实话,三下乡这几天真的挺开心的。以后再来三下乡,感觉也不会有这么开心了。可能到时候身份都变了,不一定是部长了,有可能是主席。但不管是不是身份的转变,最重要的还是随行的人变了。这几天我们从最开始的互不相识,素未谋面发展到后来的互帮互助,情同手足。从最开始的自己做自己的,到后面大家积极配合,互相帮助都是极大的转变和成长。

我很享受晚上大家一起工作的时候,因为白天的工作实在太繁琐,大家很少会有一起静下来谈谈的时间。而晚上在荷悦112工作时,我觉得那时候大家才有机会好好坐下来谈一谈,交一下心,最重要的是熟悉彼此。三下乡就是个很好的契机,大家在面对难题的时候,齐心协力拧成一股绳,遇到困难从不退缩,而是大家一起想办法克服。这种知难而上的勇气才是真正让我难以忘怀的。无论是开始的第一天大家顶着40多度的温度去田里面拍宣传片,还是大家一起去教会小朋友如何正确学习普通话,亦或是最后一天,大家一起去聚餐。从默默无闻到无话不说,我想,大家都明白珍惜眼前这一小确幸的机会,珍惜在这个快速发展的时代,还能遇到让自己能慢下来静静地做着的事情。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 周子涛

七天佛耳村的晨光与暮色,在笔尖与田垄间织就了一段温热的记忆。三下乡实践过程中,我们用心感受,认真工作。

社区的课堂上,墨香与诵读声缠成线:孩子们用毛笔写出各种文字,笔尖在纸上跳跃,写出一个个完整的诗篇。在上小小演说家课时,小朋友们从怯生生的“大家好”在演讲课上渐渐清亮,才懂这些方块字与音节,原是给梦想插上的翅膀。最难忘田埂上的直播镜头。农民伯伯握着西红柿,磕磕绊绊的普通话里全是真诚,身后的稻田在风里点头,原来语言能让土地的馈赠走得更远,让汗水的重量被更多人看见。

离别时,佛耳村也将飘着新的韵律。这七天教会我们:所谓推广与传承,不过是把文字的温度、表达的力量,种进乡土的肌理里,让每颗心都能在共通的语言里,听见彼此的光亮。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 徐静

这次的暑期三下乡之行,让我对语言与生活的关系有了更深的体悟。

在社区教孩子们学普通话时,我常被一种鲜活的生命力打动。他们或许能熟练刷短视频、看动画片,却在面对面交流时带着些许生涩——方言的惯性让卷舌音变得绕口,却也让每一个努力纠正的发音都透着认真。这让我明白,普通话对他们而言,不是课本里的知识点,而是融入社区生活、结交更多朋友的钥匙,是在菜市场和商贩讨价还价时更顺畅的表达,是在邻里间传递善意时更清晰的桥梁。

社区调研则像一面镜子,照见语言的真实模样。退休老人会说“邻里聊天带点方言才热乎”,年轻父母却坚持“孩子得学好普通话,上学方便”,便利店老板在收银时自然切换着方言与普通话——这些日常场景里,藏着最朴素的平衡:他们既需要通用语言带来的便利,也舍不得方言里的烟火气。

原来,社区里的语言生态,本就是一场温柔的共生。我们所做的,不是用标准去消解差异,而是让普通话成为粘合剂,让不同年龄、不同背景的人能更自在地交流。这份工作的意义,或许就在于守护这种共生——让每一种表达都被听见,让每一份心意都能抵达。

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 郭俊琳

这七天的暑期三下乡我收获颇多,在第一天的调研中,我与三位小伙伴一同去钓鱼城社区居委会周边的地方来做调研,我们分工合作,有的人负责拍照,有的人负责调研。在此之前,我从来没有参与过此类的调研,所以刚开始之前,我内心也十分忐忑不安,担心做不好,但在小伙伴的鼓励下,我迈出了第一步,成功的采访了一位婆婆,完成了我第一份调研,我的内心也放心了不少,也我没想象的那么难,随着一份一份的调研问卷的完成,我也越来越自信,勇于与爷爷奶奶交谈。

在第三天的下午,我们实践团成员前往甘家坝康养院去看望老人,在迈入门口的第一步,就有爷爷奶奶热情迎接我们,我内心感到十分温暖。在与老师们的交谈下,我领悟了许多,也明白了我未来要做什么,以及要怎么做。

在第四天上午,我给孩子上了声母韵母的教学课,这是我第一次上台以一个小老师的身份去上课,我内心十分紧张,害怕上课冷场没法进行下去,但当我站上台后,结果却出乎我的意料,小朋友十分配合我,积极回答问题,大家都是洋溢着笑容结束了上午的课程,让我备受鼓舞

最后,我也十分感谢小朋友们的积极配合,我也十分喜欢这群小朋友们,从刚开始的陌生,到后来的熟悉了解,我逐渐地与小朋友拉进了距离,大家也认识到了我,我也获得一个称呼--“小曾老师”,在最后一天中,有几个小朋友也贴心的送了我小礼物,有送小零食的,送小玩具的,还有口头祝福的,让我感到十分温馨,我也送了东西回赠给他们,看着他们开心的笑容,我内心十分地满足。在未来,我也会继续努力提升自己,加油!!!

——“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团成员 曾柏坛

不知不觉,三下乡的旅程在实践团的调研中、欢笑中、工作中……已经缓缓地步入尾声。在这段令人难忘的征程中,我们看到了推普工作的必要性,看到了助力乡村的迫切性,也看到了同学们在实践中褪去了青涩,收获了课本之外的成长。

实践团成员们无论是认真负责制定推普课堂的进行,还是深挖乡村振兴的途径,都如同夏日那束最耀眼的阳光,照亮大家前行的道路。尽管三下乡的旅程已然结束,但实践团在三下乡所获得的经验,所感受到的温情,所看到的景象都将成为实践团成员们人生中浓墨重彩的一笔。未来,实践团也将带着这份收获与感悟,在青春的赛道上继续奋力奔跑,让理想在实践中绽放光芒。

撰稿:“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团

摄图:“推普兴乡,‘移’路同行”乡村振兴实践团

编辑:朱红

复审:史小霞

终核:刘月

智能工程学院供稿