港珠澳大桥全长55公里,是世界上最长的跨海大桥,连接香港、珠海和澳门,被誉为“桥梁界的珠穆朗玛峰”。作为集桥梁、隧道和人工岛于一体的超级工程,它在设计和建设过程中克服了重重技术难题,同时注重生态保护,成为中国工程技术与可持续发展理念结合的典范。

2024年12月1日上午,远景学院《高等数学》的课堂上,一场兼具通识性与趣味性的双师课堂拉开帷幕。课堂以“港珠澳大桥——用凹凸性保护生态”为主题,由数学教师曹沙沙与生命科学教师朱凤玲联合授课,带领学生深入探讨港珠澳大桥设计中的数学与生态学原理。本次课程充分展示了跨学科融合的魅力,不仅拓宽了学生的知识视野,也激发了他们对科学与自然深层次关系的思考。

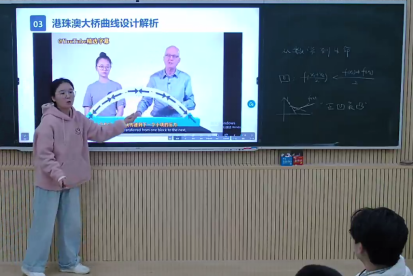

课程伊始,曹沙沙老师通过一段精彩的视频让学生初步认识港珠澳大桥,并以“港珠澳大桥为什么设计成弯的?”这一设问巧妙引入曲线凹凸性的数学概念。她通过函数图像生动讲解了凹凸性的定义及判别定理,并结合实际案例详细解析了多项式函数凹凸区间的求解步骤,为学生打开了数学分析的全新视野。

随后,曹老师从建筑稳定性、成本控制、行车安全和生态保护等多角度剖析了港珠澳大桥的曲线设计,并通过视频展示了为了保护中华白海豚以及适应自然环境所投入的巨大努力。这些设计不仅体现了严谨的数学思维,更蕴含了儒家“仁者爱人”的博大情怀,让学生深刻感受到数学与人文精神的融合。

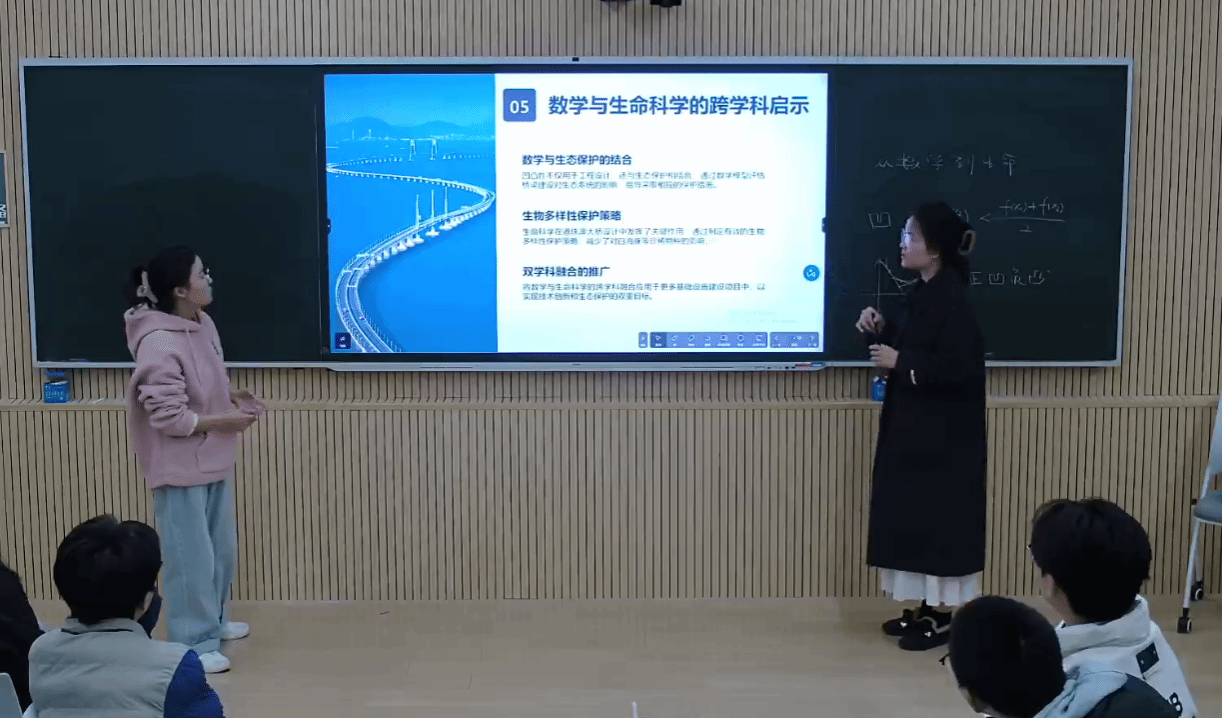

紧接着,朱凤玲老师从生命科学的角度切入,详细讲解了港珠澳大桥建设中的生态保护措施。她介绍了中华白海豚的生存状况和生态特性,列举了大桥建设过程中克服环境挑战的具体方案,并用详实的数据展示了保护成效。最后,她总结了数学与生命科学的跨学科启示,并呼吁同学们关注海洋环境保护,共同维护生态平衡。

课程的最后环节,学生以小组为单位展开实践和讨论,进一步深化对跨学科知识的理解。有的小组实践拼装港珠澳大桥的立体模型,形象展现桥梁设计之美;有的小组模拟不同形状桥梁的承受力,探讨结构设计的优化;还有的小组分享了凹凸排水板在解决地面排水问题中的应用;甚至有小组讨论了三北防护林工程对生态保护的重大意义。这些丰富多彩的展示,不仅体现了学生的创新能力和实践精神,也深化了他们对跨学科应用的理解。

本次双师课堂融合了数学和生命科学,成功搭建了跨学科交流的平台。学生们纷纷表示,这样的课程让他们感受到知识的连贯性和实践性,也激发了对不同学科领域的探索兴趣。通过此次课程,远景学院再次展现了“双师教学”在培养学生综合素质和跨领域思维能力上的显著成效,为人才培养模式的创新探索提供了新的范例。

拍摄:何超

撰稿:曹沙沙

指导教师:曹沙沙、朱凤玲