在春末夏初的交接之际,重庆移通学院南江书院迎来了一场特殊的教育活动。2025年5月15日晚6:30,计科17、18班的30位同学齐聚“博学·悦享互动空间”,在异科导师徐瑞皓老师的组织与带领下,共同参与了一场主题为“倾听·交流·寄语未来”的异科活动。活动以学生成长为核心,以心理疏导为手段,以未来激励为目标,在轻松温馨的氛围中,开展了一次极具意义的心灵之旅。

近年来,重庆移通学院积极探索“导师制”与“全员育人”新路径,“异科导师”制度作为其中的重要组成部分,旨在打破专业壁垒,推动跨学科师生交流,为学生成长注入多元价值观的引导与陪伴。徐瑞皓老师,作为一位长期致力于学生工作的教师,一直将“心灵共鸣”“成长对话”作为育人工作的核心理念。此次活动的开展,正是异科制度精神的生动实践。“我们不是要提供标准答案,而是成为他们成长路上的倾听者、鼓励者和见证者。”徐瑞皓老师在活动前如是说。

活动伊始,徐老师以亲切随和的语言开启了本次交流会。他首先向同学们简要介绍了近期专业与课程安排,并结合学业规划与生活节奏,引导大家合理安排时间,养成自我管理的良好习惯。随后,徐老师邀请同学们分享自己在移通的学习与生活体验,从最初的入学迷茫,到逐渐适应校园节奏,每一段经历都蕴含着个人成长的轨迹。

“来到移通后,感受到一种自由和包容,这让我慢慢建立起对大学生活的信心。”一位同学坦言道。也有同学表达了对学习节奏的压力和未来就业的不安,徐老师耐心聆听并予以积极回应,鼓励他们在困境中看到成长的机会。

为了缓解紧张情绪、激发内心表达的欲望,徐老师特别设计了“击鼓传花”这一互动环节。在温暖的音乐与阵阵鼓声中,异科班班长张智作为“鼓手”,将节奏掌控得当。每当鼓声停止,手持道具的同学便需走上台前,分享一个关于“大学生活”“成长困扰”或“未来梦想”的小故事。

这个环节不仅点燃了现场气氛,也让同学们在相互倾听中建立起更深层次的情感连接。有同学分享了初次远离家乡时的孤独,也有同学谈到在学术挑战中的坚持与突破。鼓声仿佛成了连接心灵的桥梁,让原本沉默寡言的同学也找到了表达自我的勇气。

“我本来不太敢发言,但被点到后突然也想说点什么,其实大家都挺像的,心里都有点小烦恼。”一位女生在分享后笑着说。

击鼓传花的热烈之后,是活动的高潮环节——“写给三年后的自己”。在毕业季临近的氛围下,徐老师为每位同学准备了精美的信封和信纸,并深情地讲述了活动背后的意义:

“大学生活一转眼就会过去,希望你们用一封信,对未来的自己说点心里话——梦想也好、提醒也好、情绪也好。三年后,我会亲自把这封信还给你们,那时候,希望你们都能以更坚定、更从容的姿态面对生活。”

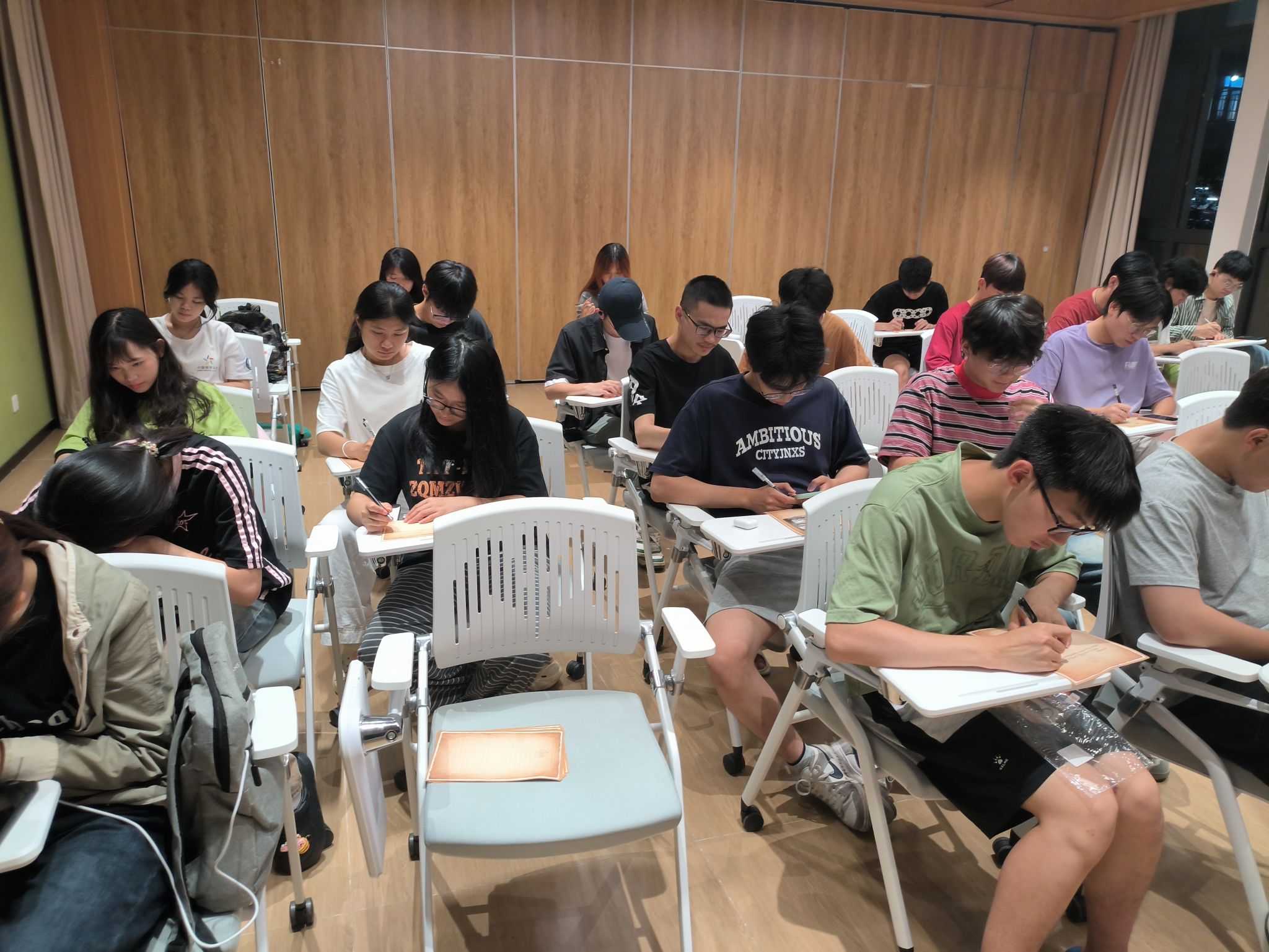

同学们纷纷静下心来,在柔和的灯光下提笔写信。有的人字迹工整,认真写下目标与期望;有的人几经停顿,却写下了最真实的思念与困惑。这些信件,也许会在三年后成为他们人生中最珍贵的一份回忆。

“亲爱的我,不知道你是否已经找到理想的方向,但希望你始终记得此刻那份不服输的倔强。”——摘自一位同学的信中。

在活动的尾声,徐老师为到场的每一位同学赠送了一枚优盘。小小的礼物中,寄托着老师对学生的关爱与祝福。它既象征着“储存”——记录学习与成长的过程,也寓意着“开启”——未来人生的更多可能。

“这不仅仅是一枚优盘,更是一份心意、一段记忆。”同学们纷纷表示,这样的礼物既实用又温暖,令人感动。

活动结束后,徐老师表示,异科活动的真正价值不在于形式的创新,而在于它为师生之间搭建起了理解与沟通的桥梁。“我们的学生,在快速变化的社会中承受着多重压力。他们需要的,不只是课堂上的知识,还有来自老师的支持与理解。”他还谈到,教育的本质不是填鸭式的讲授,而是与学生共同经历、共同成长。“在他们眼中,我不是一个来审视他们的人,而是一个走在一起的人。”

活动结束后,许多同学在班级群中留言,表达对本次活动的喜爱与感动。班长张智表示:“这可能是大家这学期最真诚的一次互动了,也感谢徐老师这么用心地设计和准备。”有同学表示,这场活动让他们找到了“被看见”的感觉;也有同学说,这封信是他们第一次认真对话自己的内心。

在数据驱动与功利导向日益突出的时代背景下,重庆移通学院的异科导师制度和诸如此类的活动,为大学教育注入了一股人文关怀的清流。它让学生在课程之外,拥有了更多可以“做自己”“说真话”的空间,也让“教育”的意义重新回归到“育人”本源。

撰稿:张智

摄图:张智

编辑:徐瑞皓

初审:彭昇

复审:周靖鱼

终审:周俊

计算机学院供稿