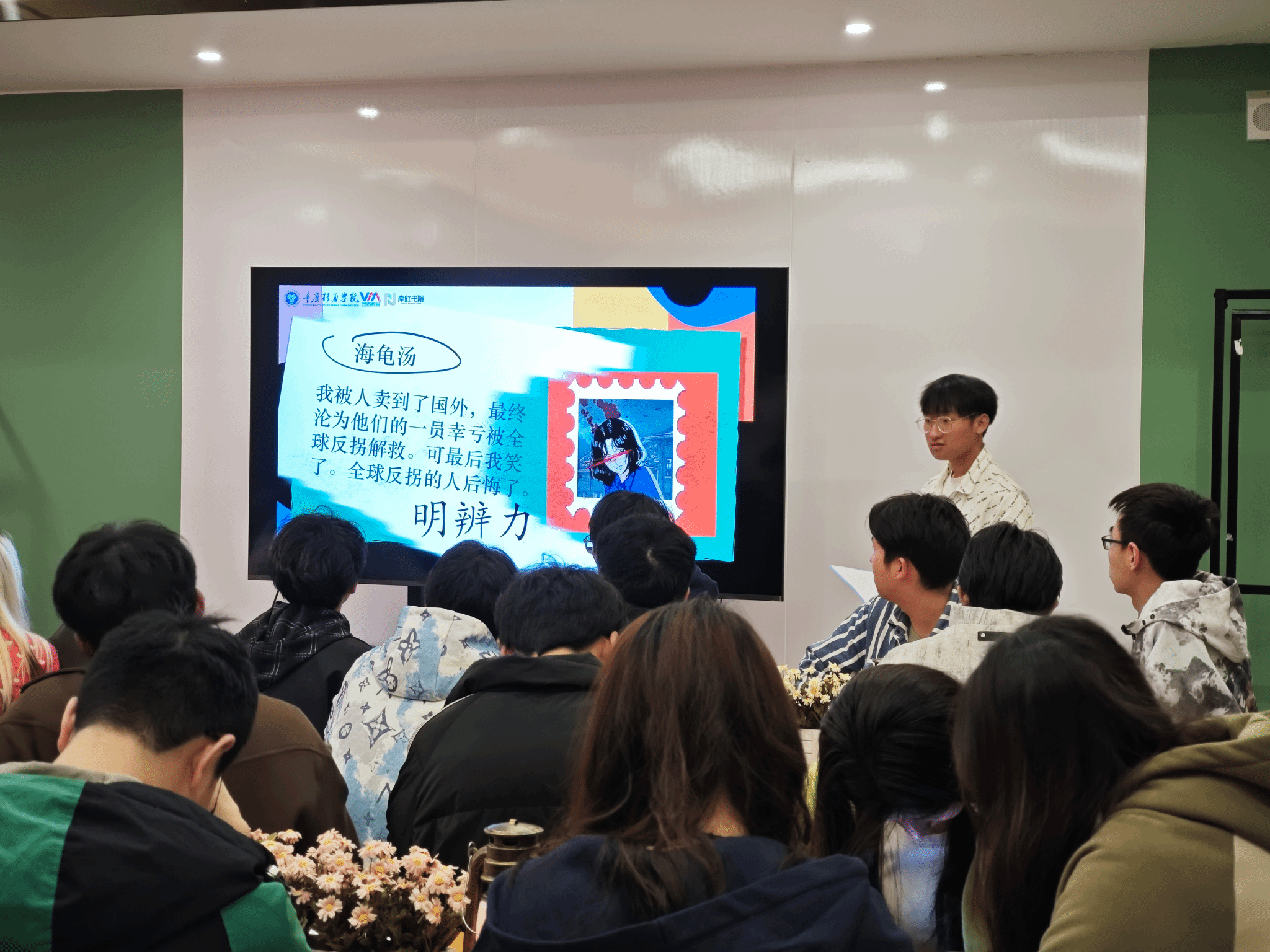

面对不少学子因缺乏独立判断能力,易受“假信息”的影响,陷入盲目从众的困境,南江书院依托“明辨力”,紧密围绕诈骗案例、校园霸凌、谣言信息、法律实例四大核心议题,通过开展“真假信息碎片”系列活动,助力学子筑牢安全防线,增强对信息的分辨意识,培养理性判断能力。

活动将“线索卡”与“海龟汤”配对,学子们需通过“良性竞争”获取线索碎片,运用“明辨”思维判断线索“真假面”,进一步思考,推理出真相。

拒绝当“韭菜”,做清醒“网络卫士”

诈骗手段迭代翻新,社会各界对诈骗防范的重视与日俱增。活动相较于传统说教模式,采用学子们更青睐的沉浸式场景——将“网红陷阱”、“情感诈骗”、“兼职刷单”等高频诈骗场景转化为防诈实践课堂,在拆解典型套路的过程中,帮助学子逐步构建“理性分析+风险预判”的防诈思维模型,引导他们摒弃“天上掉馅饼”的认知偏差。

“理性辨别”正成为青年学子的共识底色,活动旨在破除学子们的“幸运儿心态”,让学子明白“不劳而获的幻想是受骗温床”,从认知层面筑牢“反诈防线”,避免因社会经验不足成为诈骗目标。

打破沉默,做有温度的“破局者”

活动旨在以沉浸式“推理”引导学生关注“异常举动是求救信号”、“沉默旁观助长暴力”等现象,打破“霸凌是玩笑”的认知误区,通过案例推演系统阐释了“如何在现实中作为旁观者及时介入霸凌事件、寻求专业帮助?”,并鼓励学子们将理性认知转化为实际行动,以主动关怀传递温暖能量,拒绝成为冷漠旁观者,成为积极改善校园环境的推动者,为构建友爱、和谐的校园生态注入青年行动力。

青年学法:先看证据,再“发声”

法律是维系社会公平与秩序的基石,它如同坚实的“安全网”,全方位保障着公民的权益。对学子而言,遵守法律是成长道路上的必修课——校园内,考试作弊违反校规,影响学业与个人前程;网络空间中,随意辱骂他人、传播谣言等行为,同样要承担相应法律责任。守法意识的培养,能帮助学子筑牢规则意识、明晰行为边界,塑造良好品德。

本系列活动以“信息拼图”为隐喻,以独特形式培育青年法治思维:学子在“淤伤与水泥地匹配度”、“伪证与微粒证据矛盾”等案例推理中,深刻领悟法律推理需历经“真实性、关联性、合法性”的严格检验,切身意识到盲目传播片面信息可能引发的法律风险。同时呼吁青年将“事实先于判断、理性先于情绪”深植于心,以青年的理性力量,为法治社会建设注入蓬勃动能。

玩转“谣言大逃杀”,争当网络清道夫

谣言是缺乏事实依据的虚假信息,常借语言、文字等载体传播并误导公众。对学子而言,谣言会冲击他们的价值认知、消解理性思考的能力,对此,青年学子需以“不盲从、重验证”为准则,在信息洪流中保持理性思辨,强化自我保护意识,以“学法守法”为底线,主动承担维护网络文明的社会责任。

“真假信息拼图”系列活动以沉浸式体验为载体,围绕校园霸凌、谣言辨识、反诈防骗、法律推理等现实议题,引导学子在碎片化线索中淬炼思辨力。当青年学子能以共情之力温暖他人困境,以法治之尺校准行为边界,便不再是被动接受信息的“容器”,而是主动创造价值的“光源”。这种从“知识习得”到“责任觉醒”的蜕变,让“明辨是非、守护正义”不再是空洞的口号,而成为数字时代青年实现“真相守护者、正义践行者、文明传承者”的行动蓝图。

撰稿/图片:周雅楠,杨恩哲

编辑:陈莺

复审:严艺

终核:罗美琪

南江书院供稿