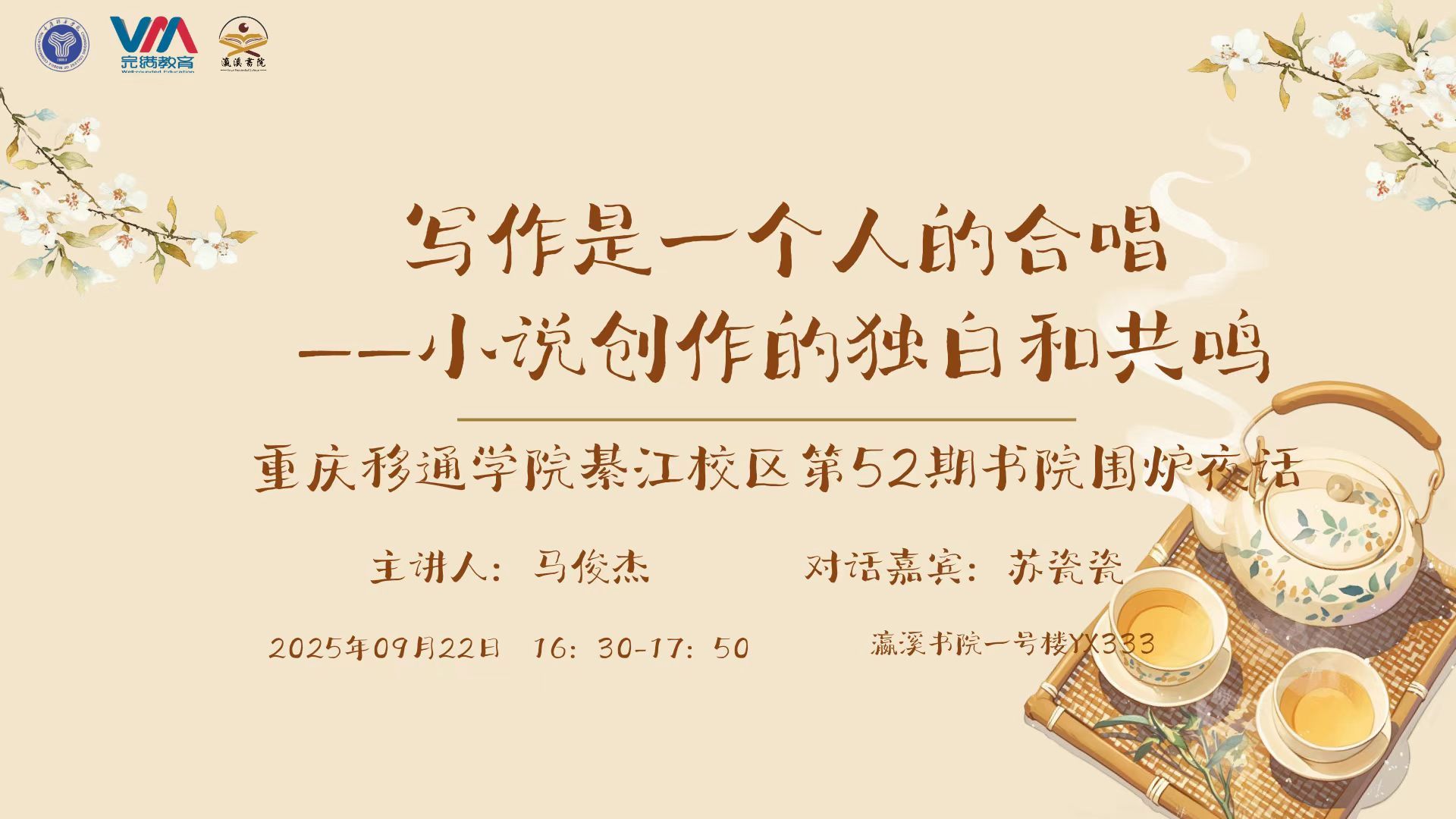

解开“创作独行”与“作品对话”的写作命题,搭建文学交流平台,重庆移通学院綦江校区于2025年9月22日在瀛溪书院非正式空间YX333举办第五十二期“书院围炉夜话”活动。本次活动以“写作是一个人的合唱——小说创作的独白和共鸣”为核心,邀请著名作家、教授、博士生导师马俊杰(笔名劳马),以及中国作协会员、重庆移通学院创意写作学院副院长苏瓷瓷担任嘉宾,与现场嘉宾、老师及同学们共赴文学之约。

最好的共鸣,是让读者说“这写的就是我

马俊杰教授(劳马)结合其跨越高等教育管理、领导科学及文学创作领域的独特经历,分享了他的见解。他提出,写作,尤其是小说创作,看似是作家面对书桌的孤独“独白”,实则是一场内心思想与外部世界的深度对话。

他以其《劳马作品集》中的创作为例,阐述了如何将管理实践中的理性观察与对人性的深刻关怀融入故事,使个人的“独白”承载公共议题,从而引发广泛“共鸣”。他认为,这种从个体经验出发,最终抵达普遍情感的升华过程,正是一场精彩的“个人合唱”。谈及“独白”与“共鸣”的关系,马俊杰教授进一步阐释:“作家的‘独白’不是封闭的自说自话,而是以个体经验为起点,去触碰更普遍的情感与价值。”他提到,自己曾在一篇关于高校教师的小说中,刻画一位老教授在教学与科研间的挣扎——既有对学术理想的坚守,也有面对现实压力的无奈。这篇作品发表后,不仅有高校教师反馈“写出了我们的心声”,甚至有其他行业的读者留言“看到了自己在职业中的坚持与困惑”。“这就是‘个人合唱’的魅力:你写的是一个人的故事,却能让不同经历的人从中找到自己的影子。”他认为,真正有力量的“独白”,必然扎根于真实的生活体验,既保留“我”的独特视角,又不局限于“我”的个体边界;而当作品中承载的情感、思考与读者的生命体验产生交集时,个人的“独白”便会转化为跨越身份、行业的集体“共鸣”,形成一场无声却热烈的“个人合唱”。

真正的共鸣,源于极致的孤独:她的文字如何从深夜走向世界

作为东道主对话嘉宾,重庆移通学院创意写作学院的中坚力量---苏瓷瓷副院长则从一线创作者的视角分享了她的感悟。她的作品《第九夜》、《一个人的医院》等以敏锐的视角探索个体精神世界,屡获国内外奖项并被译为多国文字。“所有作品的起点,都是一段极其私密的孤独‘独白’。”苏瓷瓷副院长在分享中直言,自己的创作始终始于对内心的叩问与对真实体验的捕捉。她以代表作《第九夜》《一个人的医院》为例,谈到创作这些作品时,最初只是源于对个体精神世界的观察——或是某个深夜里对“孤独”的细腻感知,或是对特定人群生存状态的深度共情,“那时候的文字,更像是对着自己的喃喃自语,没有刻意追求外界的认可,只是想忠实地记录下那些触动内心的瞬间。”而正是这份对“真实”的坚守,让她在创作中不断打磨细节、提炼情感:《一个人的医院》里对人物心理的精准描摹,《第九夜》中对生活困境的细腻呈现,都源于对“个体体验”的深度挖掘,也为作品后续引发共鸣埋下了伏笔。

整场分享中,苏瓷瓷以鲜活的创作案例、真挚的情感表达,将抽象的创作理论转化为可感知的实践经验。她用自己的作品从“私密独白”到“跨域共鸣”的历程证明:文学创作或许始于孤独,但只要扎根真实、传递真情,便能突破边界,让个人的文字成为连接无数心灵的桥梁,奏响一场跨越时空的“集体合唱”。

当写作的“灵感”遇见“共鸣”,会发生什么?这场夜话给出了答案

活动互动环节,来自信息安全学院,观云书院的任佳妮同学问到:如何破解许多人面临过得困境在写作中,“灵感碎片化,难以连贯成文”。马教授指出,这并非个例,而是写作者普遍面临的真实挑战。他强调,灵感具有真实性与易逝性,常在恍惚间闪现,却易被日常思绪淹没;一旦消散,便难以刻意召回。唯有持续积累、耐心梳理,才能在灵感再次迸发时,将那些闪光的碎片织成完整的篇章。

此次围炉夜话不仅为师生搭建了与文学名家交流的桥梁,更让大家深刻理解“写作是一个人的合唱”的内涵——创作需坚守独处的澄明,更要期待共鸣的欢欣。未来,重庆移通学院綦江校区将继续以“书院围炉夜话”为载体,持续开展文学交流活动,助力学子在创作之路上稳步前行。

初审:赵一群

复审:赵一群

终审:田猛

供稿:瀛溪书院