初冬的綦江,山雾缭绕,地质锤的敲击声在山谷间清脆回响。当网络热梗“挖呀挖”从屏幕走向山野,一群年轻人带着好奇与热情,走进了重庆綦江关坝镇火石坡,开启了一场穿越五亿年的“化石寻踪”。11月16日下午,横山书院联合重庆古生物研究院开展的“解密綦江亿年史·化石物语(第二期)”活动如期举行,同学们在张锋博士与钟鸣老师的带领下,亲手敲开岩层,触摸远古生命的痕迹。

田野第一课:敲岩如叩门,听石头发出的“亿年回音”

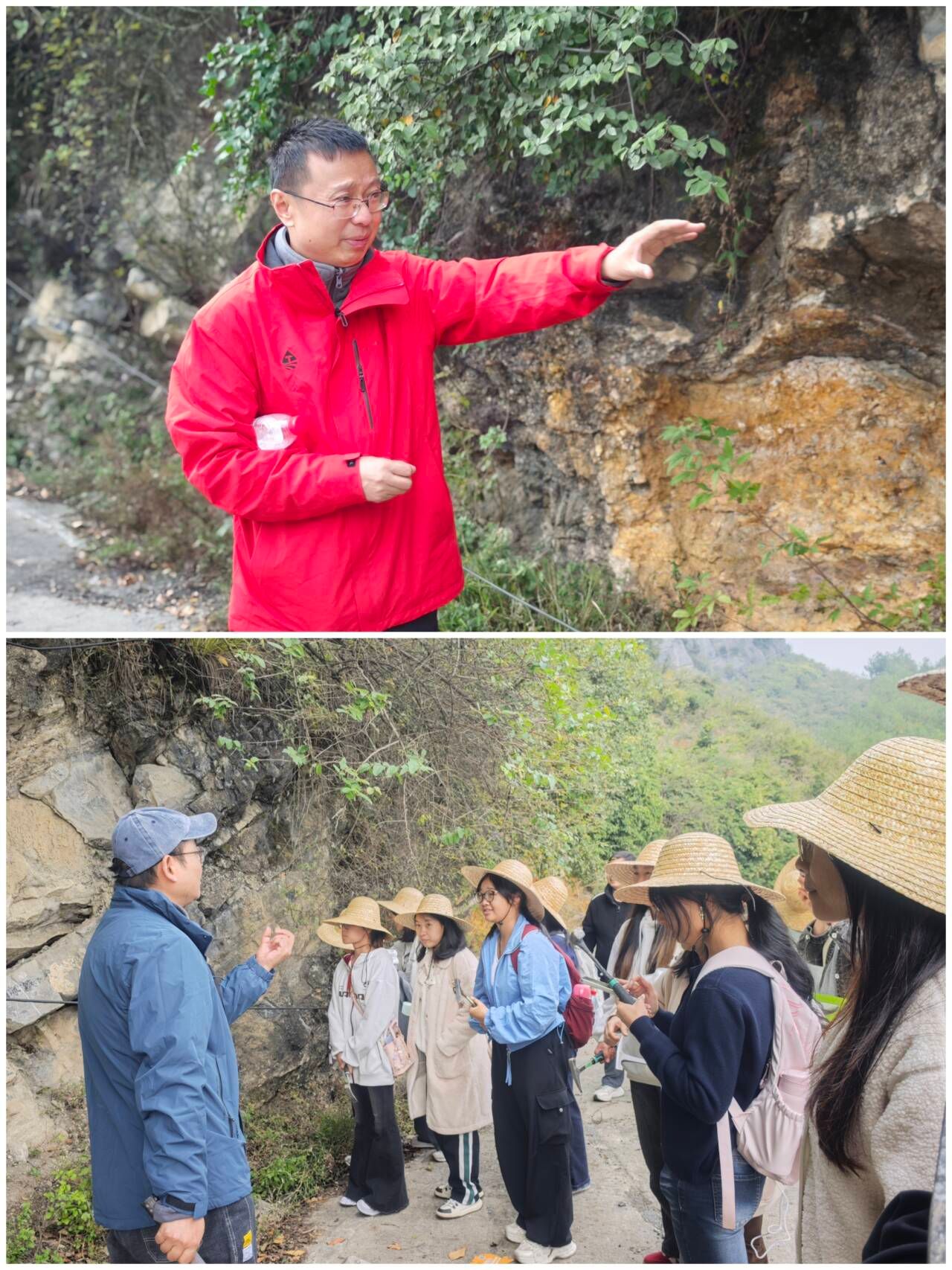

“敲击不是蛮力,而是与地球的对话。”活动一开始,张锋博士手持一枚腕足类化石,向同学们演示“三角轻敲法”。“岩石是有记忆的,我们要做的,是温柔地唤醒它。”从岩层理路的识别,到化石种类的判断,同学们围拢在老师身旁,目不转睛。原来,“挖化石”不只是体力活,更是一场科学与耐心并存的修行。

“山海奇石录”:每块石头都在讲述一个远古故事

山野为课堂,岩石为“盲盒”。不一会儿,敲击声、讨论声、惊喜的呼喊声此起彼伏。“老师!我挖到的这个是不是海百合的根茎?”“看,这块石头上的纹路好像是腕足类的壳瓣!”“我这边有鹦鹉螺的纹路!”一位同学小心翼翼地捧出一块纹路清晰的化石,张锋博士老师俯身确认后点头:“这是奥陶纪的鹦鹉螺碎片,你们看它的螺腔分隔,正是它游动生活的见证。”

另一边,几位同学正围着一块刚被撬开的岩板低声讨论,上面清晰地嵌着几枚扇形纹路的腕足类化石外壳。“这类腕足动物在古生代海洋中随处可见,它们用肉茎固着在海底,静静地过滤海水中的养分。”钟鸣老师指着化石解释道,“别看它们现在沉默如石,亿万年前,它们可是这片海域的主人之一。”

不远处,又有同学合力清理出一段海百合茎节化石,细腻的环状结构仿佛还在随风摇曳。“原来我们脚下,曾是一片深海。”有同学轻声感叹。每一块被轻轻托起的化石,都不再是冰冷的石头,而是远古海洋寄来的“一封封情书”。

通过“观察-实操-答疑”的完整闭环,同学们不仅辨识了古生物化石的种类特征,更在亲手触摸中理解了地质变迁的奥秘,让知识在实践探索中真正“活”了起来。

从“挖到宝”到“读懂根”:化石不只是一块石头

“我们挖的不仅是化石,更是家乡的‘记忆底层’。”张锋博士在现场说道。綦江这片土地,从五亿年前的寒武纪走来,见证了腕足类的繁盛、鹦鹉螺的游弋,也见证了海洋如何退去、群山如何隆起。学子们亲手触摸的每一块化石,都是这片土地的“身份密码”。

“原来我们脚下不只是泥土,还有一片消失的海洋。”2024级南江书院、计算机学院的王志豪同学感慨道。从起初的“敲着玩”到后来的“认真辨”,学子们不仅学会了辨识化石,更在过程中建立起对家乡地质历史的深度认同。

夕阳渐沉,学子们手捧化石“战利品”,心中装载的却是比石头更沉甸甸的文化认同。横山书院未来将继续推动这类“行走的课堂”,让同学们在亲近土地、触摸历史的过程中,读懂家乡、认同根源。

“地层是一本厚重的历史书,而我们,正一页一页地翻开它。”正如这次探索所印证的那样,每一次敲击,不只是为了挖出化石,更是为了在亿万年的回响中,听见自己从哪来,又将往哪去。

撰稿:黄誉梅、侯思远、谢京云、王志豪

摄图:王志豪

编辑:贾林锋

复审:郭嘉玮

终审:陈南西

横山书院学生自治委员会供稿