为响应“美丽中国”建设号召,践行“发现美、定格美、分享美”的实践理念,深度挖掘非物质文化遗产的精神内核,“寻美三江,传韵九州”观察实践团走进重庆合川,以足迹探寻非遗魅力,用镜头与文字镌刻传承故事,为传统非遗文化注入青春活力,开启了一场意义非凡的非遗文化拜访之旅。

清晨九点,金色阳光洒满三江水面,“寻美三江,传韵九州”观察实践团走进秦家花园,拜访合川龙舟竞渡传承人夏国全老师,夏老师招呼成员们围坐长桌,讲述着龙舟竞渡的历史。往昔的龙舟竞渡是合川人节庆生活的绚丽画卷,春节、端午节期间,各码头龙舟云集,五月初“请龙出山”、拜码头等传统仪式庄重而热烈。那时的龙舟竞渡集表演与竞技于一体,人们以抢夺猪尿泡制成的红球论英雄,锣鼓声、号子声交织,摇旗呐喊间,龙尾翻卷,气势如虹。

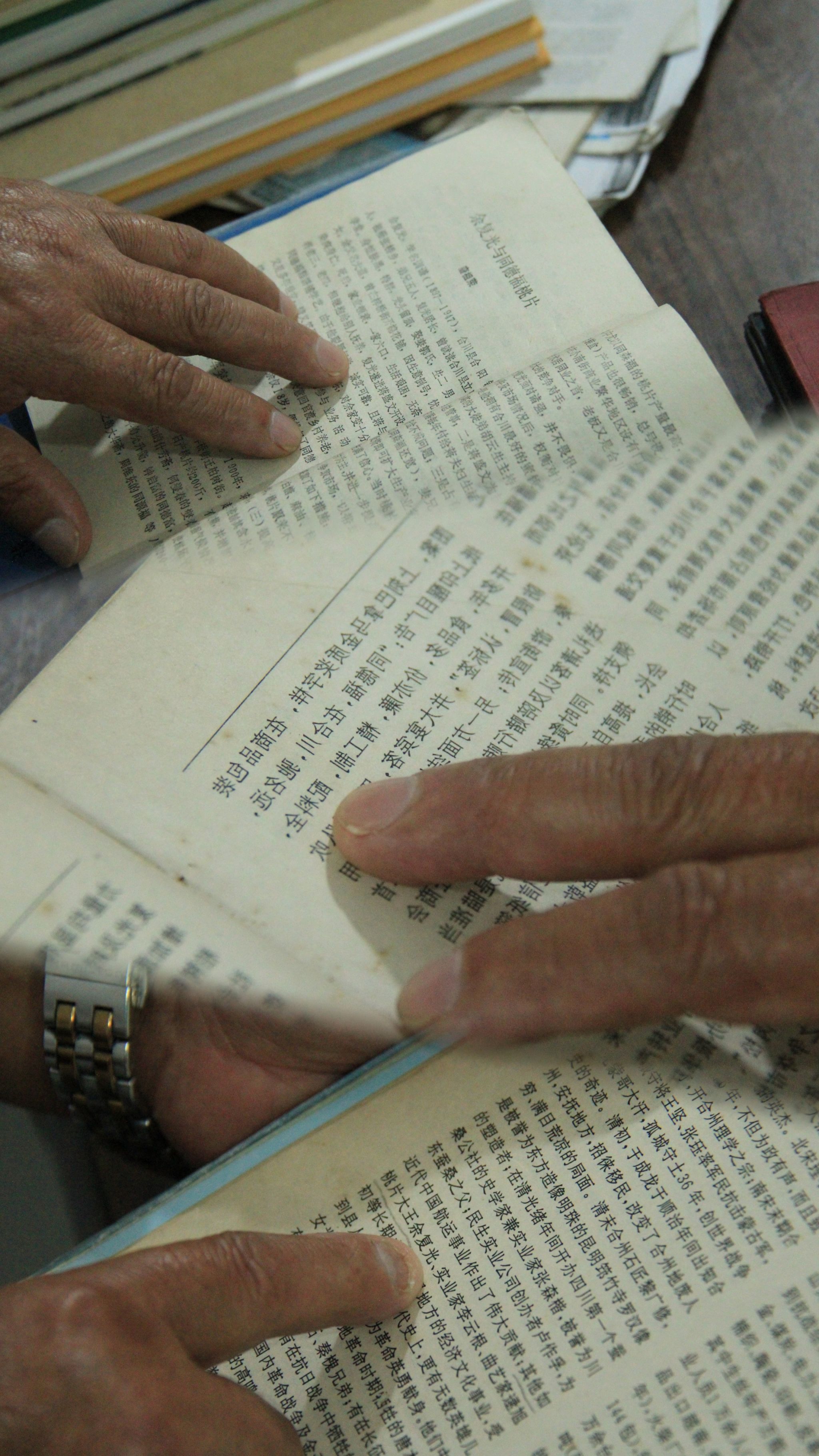

尽管当时的河道状况复杂,但技艺精湛的划手们应对自如,极少失足落水。然而,随着岁月流转,如今的龙舟竞渡逐渐从丰富多元的传统民俗活动向单一竞技模式演变,“划龙舟不过端午,过端午不划龙舟”的现状,更让这项古老民俗陷入传承困境。夏老师感慨,划龙舟是一项需全力以赴的、需“拼命”的运动,言语中满是对昔日龙舟竞渡热闹场景的怀念。实践团成员们专注聆听,用镜头定格夏老师讲述的珍贵瞬间,以文字书写龙舟竞渡背后的文化脉络。

午间短暂休憩后,部分成员组队奔赴非遗美食店——狮滩刘杨萍手工豆干,探访狮滩豆干第五代传承人刘壮老师。踏入刘老师的门店,一股豆干的卤香飘入鼻中。刘老师详细介绍,狮滩豆干的独特风味,源于对原料的严格筛选和制作工艺的精益求精。虽然基础制作流程与普通豆干相似,但每一个环节都暗藏玄机,多次的磨浆,充分释放豆香;延长压榨时间,可使豆干质地厚实、口感细腻筋道;独家卤水配比,赋予其独特韵味。

回顾历史,狮滩豆干曾因意外遭遇发展瓶颈,但在刘老师的不懈坚持下,这份非遗美味得以存续。面对快节奏的现代消费浪潮,刘老师一方面致力于研发无添加剂配方,另一方面始终坚守传统工艺,严把品质关。目前,狮滩豆干虽以传统销售模式为主,但刘老师已经做出计划,在销售淡季借助网络平台推广非遗工艺,希望让更多人品尝到这道历经选豆、泡豆、多次磨浆等十余道工序打磨的匠心美味。成员们全程聆听刘老师讲解豆干制作的流程,用影像和文字留存这份非遗技艺的传承印记。

随后,实践团全员齐聚合川同德福桃片工坊,拜访同德福桃片第四代传承人余晓华老师。余老师介绍到合川桃片历史悠久,自1898年诞生以来,同德福作为家族企业,在余老师爷爷——余复光手中发展至鼎盛,对桃片制作对工艺要求极高,每一味配料、每一步操作都精准影响着最终口感。余老师在传承传统工艺的基础上大胆创新,优化含糖比例,并成功研发出豆香、香酥等全新口味,还斩获多项专利,让桃片得以满足更多消费者的口味需求。

多年来,同德福桃片凭借卓越品质屡获殊荣,余晓华老师也曾多次登上央视平台,让这份非遗美味从合川走向全国。面对数字化浪潮,余晓华计划加大网络推广力度,通过新媒体平台拓宽传播渠道,让香甜绵密的桃片香飘更远,余老师自幼受父亲匠心的熏陶,传承与创新早已成为他的使命,他立志研发更多特色口味,让百年工艺焕发新生。实践团成员们品尝着桃片,用镜头定格工坊内的精湛技艺,以文字讲述这份非遗美味背后跨越百年的匠心传承故事。

暮色四合,实践团成员踏上归程,此次非遗探索之旅收获满满。他们将悉心整理拍摄的影像素材与撰写的文字记录,通过多元传播渠道,让更多人领略龙舟竞渡的雄浑气魄、狮滩豆干的醇厚匠心、合川桃片的香甜魅力,让非遗之美在新时代绽放璀璨光芒,让青春力量成为非遗文化传承发展的有力支撑。

撰稿:“寻美三江,传韵九州”实践团

摄图:“寻美三江,传韵九州”实践团

编辑:朱红

复审:史小霞

终核:刘 月

智能工程学院供稿