为响应国家号召,践行社会主义核心价值观,2025年7月4日,2024级通信工程卓越13班冉红杰同学怀着盛夏的热忱,与数十名城口学子一同返回家乡,以“传承文化薪火,践行思想之光”为主题,在沉浸式体验中触摸历史的肌理,在实践传播中肩负起时代的使命,开展了一场意义非凡的社会实践。

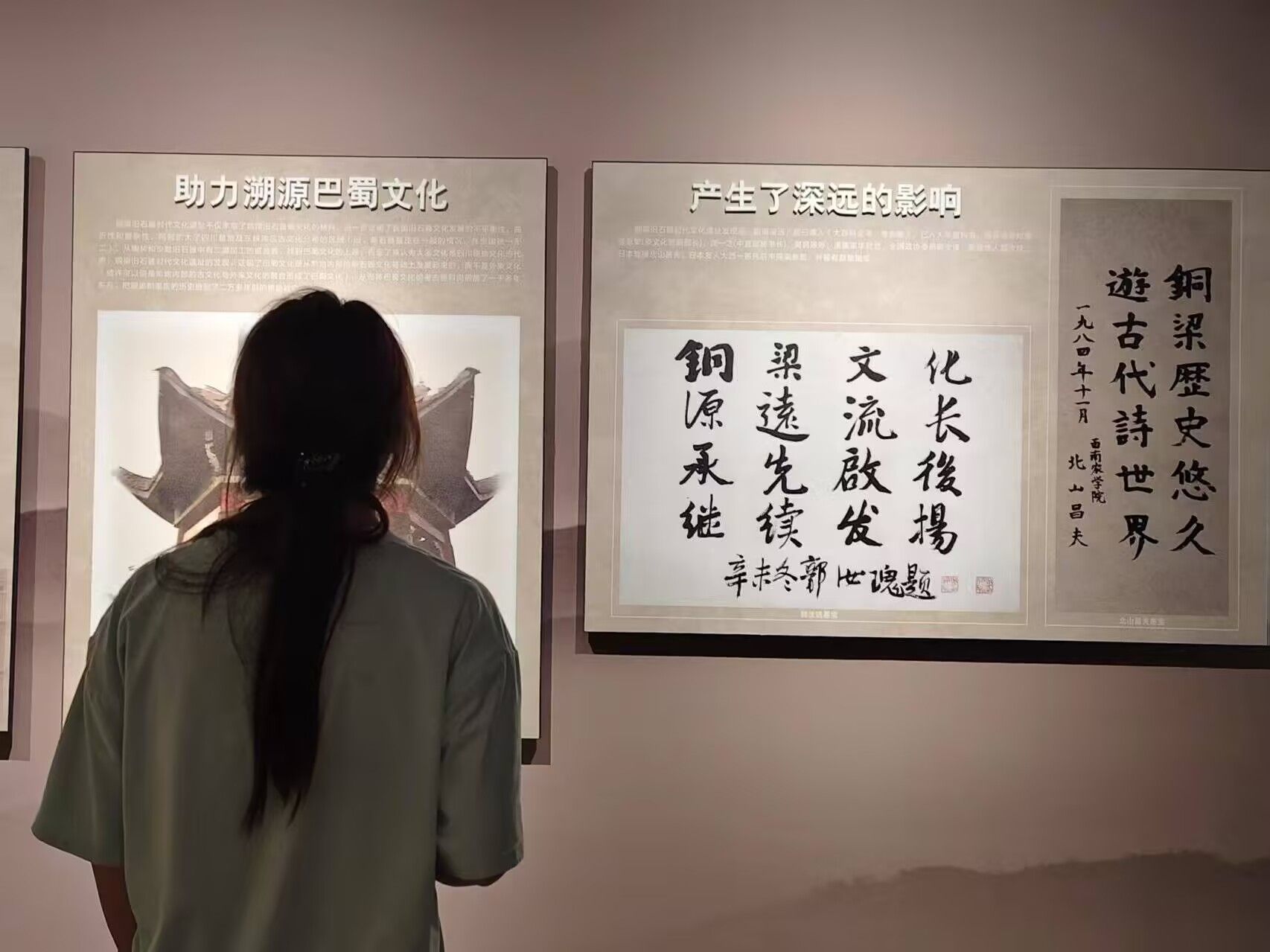

活动首站,冉红杰同学走进了县文化博物馆。凑近展柜,端详新石器时代带着泥土气息的彩陶器皿,感受先民的生活智慧;驻足明清书画珍品前,品味笔墨间的气韵风骨;凝视抗战时期的革命文物,触摸烽火岁月的滚烫记忆;围观改革开放后的科技成果模型,惊叹时代发展的迅猛步伐。冉红杰同学还动手操作多媒体互动装置,让静态的历史在指尖流转成动态的脉络。那一刻,中华文明的延续性与创造力,不再是书本上的文字,而是深深烙印在心底的震撼。

离开博物馆,又奔赴文化艺术中心,相约一场与非遗的约会。冉红杰同学逐件端详那300余件静静陈列的剪纸、皮影与传统戏曲服饰,在纹样与针脚间揣摩老手艺人的匠心巧思。非遗传承人工作坊里,目光紧随着传承人翻飞的指尖:看红纸在剪刀下蜕变为灵动窗花,看陶泥在掌心塑造成古朴器皿,每一个动作都令人记忆犹新。

随后,冉红杰同学也迫不及待拿起剪刀与陶泥,亲手尝试剪纸的镂空巧思与陶艺的塑形力度。指尖捏着红纸时,小心翼翼计算着每一刀的角度;掌心托着陶泥时,慢慢感受着泥土随力度变化的形态。当剪刀剪出第一缕花纹,当陶泥在掌心渐渐成型,才真正懂得“传承”二字不是轻飘飘的口号,而是指尖的温度、掌心的力道,是一代代人用热爱与坚守筑起的文化长河。

深入社区开展文化思想宣传,是此次实践中最具烟火气的一环。各自组队带着展板、手册走进街巷,细致布置展板、挨家送手册,围在老人身边,用通俗易懂的话语讲解家乡的故事,解读新时代文明实践中文化传承与社会发展的紧密联系。社区广场的知识竞答掀起热潮,居民踊跃参与,张阿姨的肯定暖心不已,这份让更多人读懂身边文化的成就感无可替代。

“参观—体验—传播”的闭环设计,既让冉红杰同学成为文化的学习者,也成为文化的传播者。下一步她将继续在传承优秀传统文化、践行先进思想的过程中,增强文化自信与社会责任感。

参与实践的同学们深刻意识到,此次返家乡活动不仅是观察与精神“扎根”,更是志愿服务精神的践行。冉红杰同学和伙伴们约定,未来要以志愿者身份,带着知识和热情回到城口,投身家乡文化传承与建设,让青春在大巴山的振兴图景中绽放光彩,用志愿服务为家乡发展添砖加瓦。

撰稿:冉红杰

摄影:常润滢

编辑:单建琴

复审:单建琴

终核:吕海军

通信与信息工程学院团总支供稿