骄阳似火的七月初,甘肃民勤县防沙治沙基地迎来了一群特殊的身影。来自绿染民勤青年助农乡村振兴促进团的15名大学生,用创意展板、实操手册和沙地手印墙等“青春方案”,沉下身子办实事,聚焦当地需求,为当地治沙工作注入新活力,推动基地志愿服务规范化,为这片西北生态屏障注入治沙新活力。

青春绘展板,创意助防沙

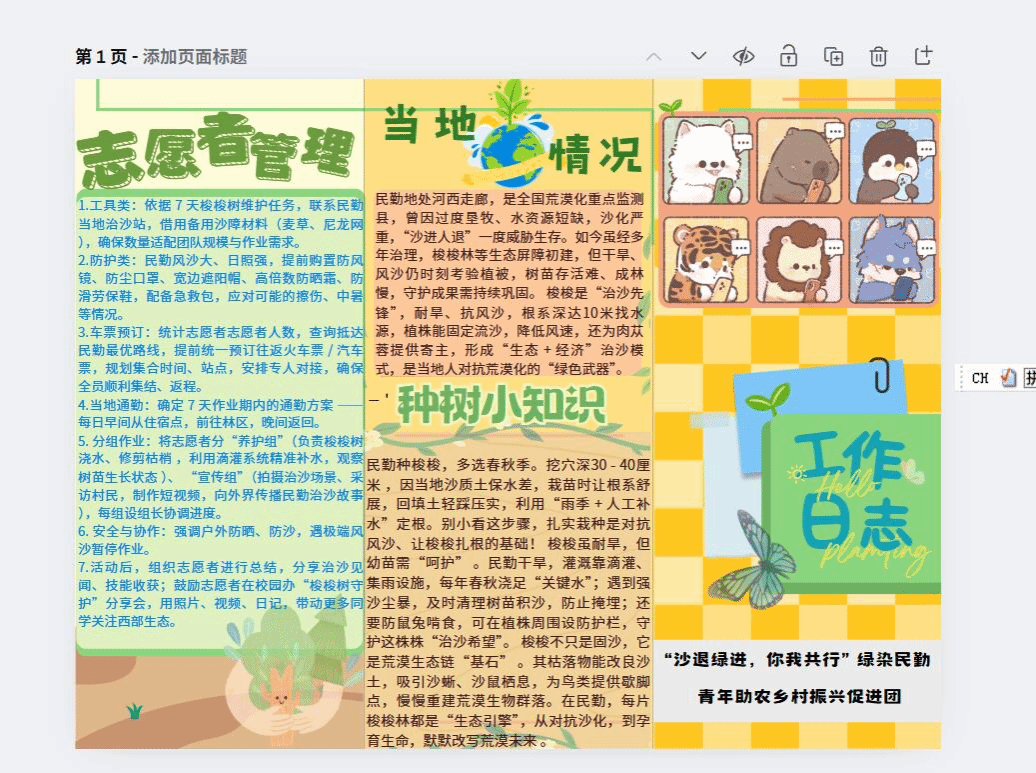

防沙治沙基地作为生态治理的前沿阵地,承载着守护家园、科普治沙的重任。此次三下乡实践活动,主动咨询基地管理员麻哥是否还有需要我们的地方,因为团队成员的积极态度,主动将“请来民勤种棵树”的植树活动和“民勤县种林公益发展中心”工作的两块展板交给团队成员创作。“以前展板设计老旧,污损也比较严重了。”基地管理员麻哥指着以前的展板介绍。团队成员发挥设计特长,将专业术语转化为生动图文。在“请来民勤种棵树”展板上,清晰展现4000亩公益林从黄沙漫卷到绿意初显的蜕变;“种林公益发展中心”板块,更了解基地,想用年轻人的语言,让治沙故事走进更多人心里。

成员们希望以艺术为媒,能够让更多人看见民勤治沙的坚守与成效,也期待这份创意动能持续传递,汇聚更多力量,共筑民勤绿色长城,守护西北生态屏障。

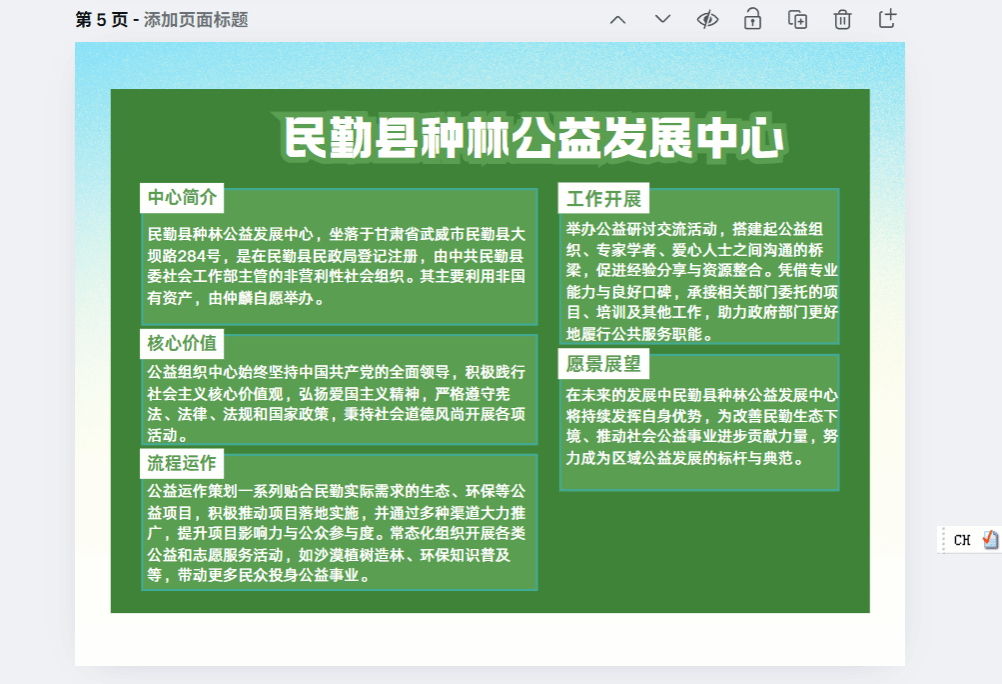

编册明细则,服务提质效

随着参与治沙的志愿者队伍不断壮大,基地在接待协调、任务分工、安全保障等方面逐渐暴露出流程不清晰的问题。“志愿者浇水时总拿不准量,树苗成活率受影响。”针对麻哥的烦恼,团队用7天时间蹲点观察,编撰出《民勤治沙志愿服务指南》。手册细化操作标准,如“梭苗埋深30-35厘米”“沙蒿划伤应急处理”等,还创新加入“治沙日志”页,既让志愿者清晰掌握基地规范,还可以每日记录自身实践感悟。以制度细化推动治沙效能提升,让志愿力量在科学管理中更精准地注入生态守护事业。

留痕存眷恋,传志续担当

在离基地中心不远处的沙地上,立着一块木牌,牌面上布满了大小不一、相互重叠的手印,每一个手印旁都写着成员们对这片沙漠未来的期许,这手印,是对基地的不舍留念,更是治沙精神的具象留存——以掌心温度,将坚守与热忱,深植沙海土地,这不仅是纪念,更是对下一批志愿者的接力邀请。大家坚信,在不懈努力下,“沙退绿进”一定会成为现实。

从艺术展板绘就的治沙画卷,到管理手册明晰的实践准则,再到木牌上手印凝结的共同期许,志愿者们以设计思维为脉络,将创意与务实相融合,用一个个具体设计行动,为这片沙区注入青春动能。这些围绕“设计赋能治沙”展开的细微行动,既让治沙故事有了更生动的表达,也让志愿服务搭建更规范的路径,将分散的力量聚成合力。在民勤治沙的长路上,这样的努力或许只是点滴微光,却照亮着“沙退绿进”的前行方向,治沙不需要豪言壮语,只要每个青年都肯弯腰种下一棵树,沙漠终将记住我们的模样。

撰稿:袁诗艺、徐欣悦

摄图:刘霜、王浩

初审:陈美琪、陈安琪

复审:李昌茂

终核:阙小梅

大数据学院青年志愿者协会供稿